NEWS お知らせ・コラム

木造建築の寿命は何年?メリット・デメリットや長持ちのコツを解説

「木造建築って何年くらい住めるの?」

「本当に、地震や火事に弱いの?」

結論からお伝えすると、木造建築は正しく設計・メンテナンスをすれば、100年以上住み続けることも可能です。

国土交通省によると、木造建築の期待耐用年数は、劣化対策等級に応じて50年〜90年。さらに、長期優良住宅に認定された物件なら、木造建築でも100年以上住み続けることが可能といいます。

この記事では、木造建築の実際の寿命やメリット・デメリット、長持ちさせるコツまで徹底解説。

「木造住宅を建てるか悩んでいる」「木造住宅に住むか悩んでいる」という方は、木造住宅のメリット・デメリットを正しく理解して、安心して暮らせる理想の住まいを実現させましょう。

\木造建築に欠かせない“木材”は/

\林業従事者が収穫しています◎/

![]()

- 目次

- 木造建築とは

1-1|木造建築の構造部材の名称

1-2|木造建築の代表的な3つの工法- 木造建築のメリット5つ

2-1|調湿性・断熱性が高く快適

2-2|建築コストが安い

2-3|デザインの自由度が高い

2-4|他構造と同等の耐震性がある

2-5|地球温暖化対策に貢献している- 木造建築のデメリット3つ

3-1|シロアリ被害に遭いやすい

3-2|火災で延焼しやすい

3-3|防音性が低い傾向がある- 木造建築の「耐用年数」と「寿命」の違い

4-1|木造建築の「耐用年数」とは

4-2|木造建築の「寿命」とは

- 木造建築を長持ちさせる4つのコツ

5-1|こまめに掃除をする

5-2|水分や湿気を取り除く

5-3|シロアリ対策をする

5-4|プロによる点検をする- 木造建築についてよくある質問

6-1|木造建築は火災に弱いって本当?

6-2|木造住宅を建てるときの注意点は?

6-3|日本で有名な木造建築は?- まとめ

木造建築とは

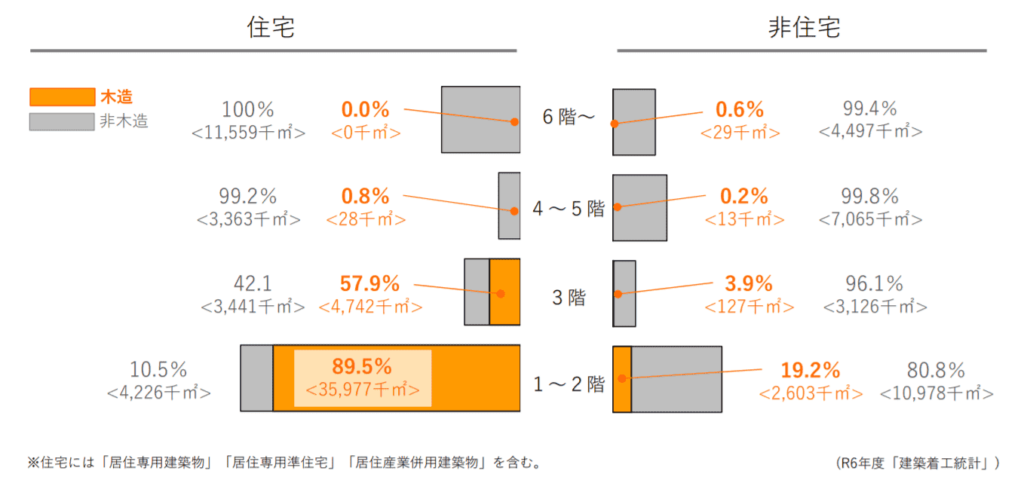

木造建築とは、建物の主要構造部(柱、壁、床、屋根など)に木材を使用した建物のことです。日本では古くからある伝統的な建築様式で、2024年時点では低層住宅の約9割が木造で建てられています。

「木造=古くて壊れやすい」というイメージを持たれがちですが、近年では、木造建築の通気性・調湿性・耐火性・省エネ効果などが見直されています。

技術の進歩により耐震性や耐火性も大幅に向上しており、木造建築に対するネガティブなイメージは払拭されつつあるのです。

木造建築の構造部材の名称

木造建築には、建物を支えるためにさまざまな構造部材が使われています。主な構造部材は次のとおりです。

| 主要構造部材 (建物の「骨格」部分) |

柱(はしら)/梁(はり)/土台(どだい)/通し柱(とおしばしら)など |

| 補強構造部材 (骨格を補強・固定する部材) |

筋交い(すじかい)/桁(けた)/胴差し(どうざし)/大引き(おおびき)/根太(ねだ)/火打ち梁(ひうちばり)など |

| 補助・屋根・内装部材 (屋根や床などを支える部材) |

母屋(もや)/垂木(たるき)/棟木(むなぎ)/登り梁(のぼりばり)/小屋束(こやづか)/床束(ゆかづか)/まぐさ/間柱(まばしら)/隅木(すみぎ)など |

それぞれに異なる役割があり、組み合わさることで木造建築の強度と耐久性を保っています。

部材の呼び方は地域や工法によって異なる場合があり、工法が違うと耐久性やデザイン自由度なども変わってきます。

木造建築の代表的な3つの工法

木造建築の代表的な工法には、木造軸組工法(在来工法)、枠組壁工法(ツーバイフォー工法)、木質プレハブ工法の3つがあります。

林野庁による2024年時点のシェア率をみると、在来工法が76.6%、ツーバイフォー工法が21.0%、木質プレハブ工法が2.4%でした。在来工法が圧倒的なシェアを占めているものの、近年はツーバイフォー工法の採用も増えてきています。

参考:林野庁「第1部 第3章 第2節 木材利用の動向(2)」

木造軸組工法(在来工法)

木造軸組工法(在来工法)は、日本でもっとも広く採用されている伝統工法です。柱や梁といった軸組で建物を支えるため、壁の位置を比較的自由に決められます。将来的な間取り変更や、リフォーム対応しやすい住まいを希望する方に向いています。

枠組壁工法(ツーバイフォー工法)

枠組壁工法(ツーバイフォー工法)は北米で発展した工法で、床・壁・天井の「面」で建物を支えます。箱型構造により地震や台風などの外力を建物全体で受け止めるため、高い耐震性を発揮します。気密性や断熱性にも優れており、省エネ効果も期待できる工法です。

木質プレハブ工法

木質プレハブ工法は、工場で製造したパネルを現場で組み立てる工法です。工場生産により品質が安定しやすく、現場での施工期間も短縮できます。在来工法とツーバイフォー工法の中間的な性質を持ち、両者のメリットをバランスよく取り入れた工法です。

それぞれの工法には異なる特徴があるため、住まいに求める条件・予算・将来的なリフォーム計画などを考慮して選ぶとよいでしょう。

木造建築のメリット5つ

木造建築には、ほかの構造に負けない次の5つのようなメリットがあります。

木造建築の住み心地のよさや建築コストの安さは、ほかの構造ではなかなか実現できない魅力的なものです。それぞれのメリットについて詳しくみていきましょう。

①調湿性・断熱性が高く快適

木造建築のメリット1つ目は、調湿性・断熱性が高く快適に過ごしやすい点です。

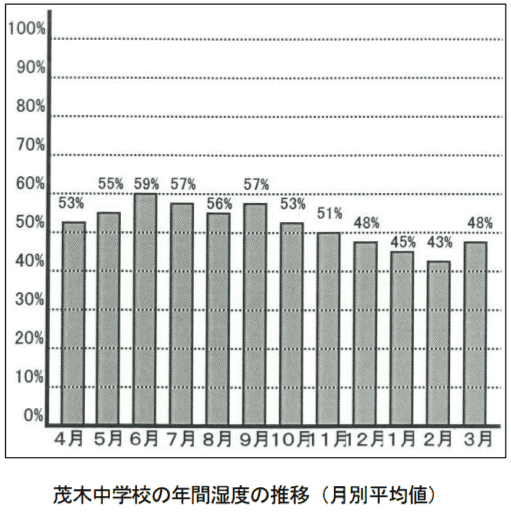

木材は「呼吸をする素材」といわれ、水分を吸収したり放出したりする性質があります。林野庁によると、改築した栃木県の木造校舎では、2月の乾燥時期でも湿度が40%以上を保ち、6月の梅雨時期でも湿度は60%以下に保たれていました。

画像引用元:林野庁「2.木材利用の意義と効果」

一般的に快適とされる湿度は40〜60%のため、木造建築は1年を通して快適な湿度環境をつくりやすいことがわかります。

また、木材は熱を伝えにくい素材で、外気の温度を室内に伝えにくい特性もあります。このような調湿・断熱効果により、木造建築は夏涼しく冬暖かく快適に過ごせることに加え、光熱費の節約にも一役買っているのです。

②建築コストが安い

木造建築は、ほかの構造と比べて建築コストを安く抑えられるメリットもあります。

国税庁によると、木造建築はほかの構造と比べて建築コストが約3割安いといいます。構造別の1坪あたりの工事費用(全国平均)は次のとおりです。

| 木造 | 約21万円 |

| 鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造 | 約33万円 |

| 鉄骨造 | 約31万円 |

参考:国税庁「地域別・構造別の工事費用表(1m2当たり)【令和7年分用】」

木造建築の建築コストを安く抑えられる理由は、木材が「軽く扱いやすい素材」だからです。鉄やコンクリートといった重く扱いにくい素材と違い、基礎工事にかかる期間・費用・人件費を削減でき、結果として建築コストを安く抑えられます。

建築費用をカットできれば、残りの予算で内装や設備をグレードアップしたり、庭や外構の整備に充てたりすることもできるでしょう。

③デザインの自由度が高い

デザインの自由度が高くリフォームしやすいのも、木造建築のメリットの1つです。

鉄筋コンクリート造は、壁や柱などの一部がコンクリートでできているため、間取り変更が難しい点がデメリットです。

しかし、木造建築はコンクリートを使わため、建物の強度を損ねない範囲であれば壁や柱などを自由にデザインできます。

たとえば「子どもの成長にあわせて間取りを変えたい」「老後に備えて段差を減らしたい」などの要望にも、木造建築なら柔軟な対応が可能です。

④他構造と同等の耐震性がある

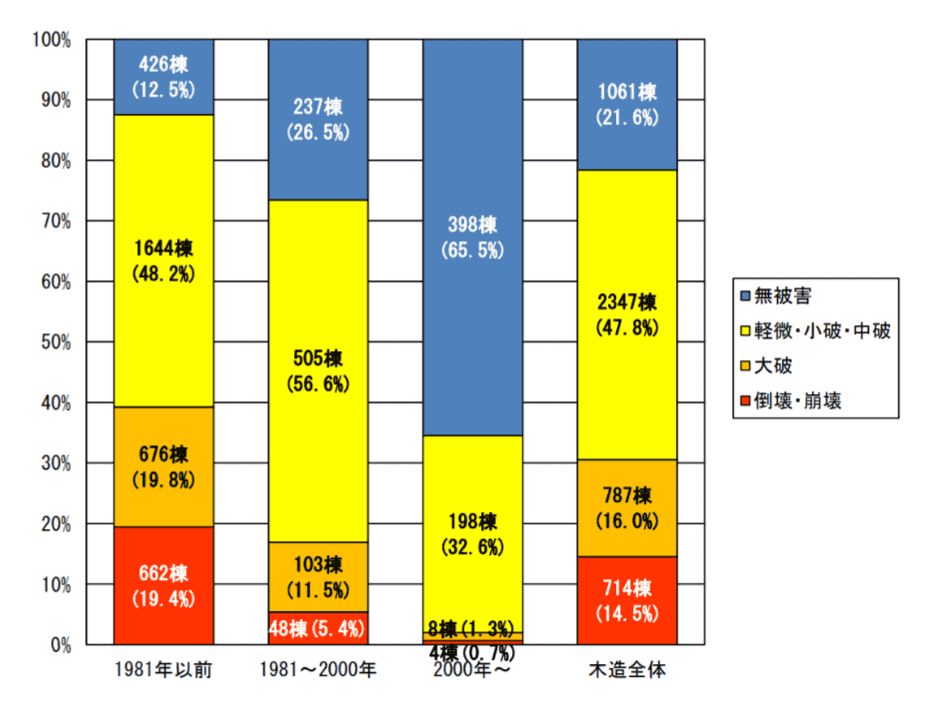

「木造建築は災害のときに壊れやすそう……」という、ネガティブなイメージを持つ方も多いでしょう。しかし、建築物は建築基準法により耐震基準が定められており、木造だから地震に弱いということはありません。

1981年に導入された新耐震基準では、木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造などの構造にかかわらず、震度6〜7の大規模地震でも倒壊・崩壊しない耐震基準が定められています。つまり、新耐震基準を満たした木造建築は、ほかの構造と同等の耐震性を確保できるということです。

林野庁のデータでも、2024年に発生した能登半島地震において、1981年(新耐震基準導入年)以降に建てられた木造建築の倒壊率は0.7〜5.4%と低い水準にとどまったと報告されています。

画像引用元:林野庁「木造住宅の耐震性について」

新耐震基準を満たした木造住宅なら、大地震が発生してもほかの構造に負けない安全性を発揮できるでしょう。

⑤地球温暖化対策に貢献している

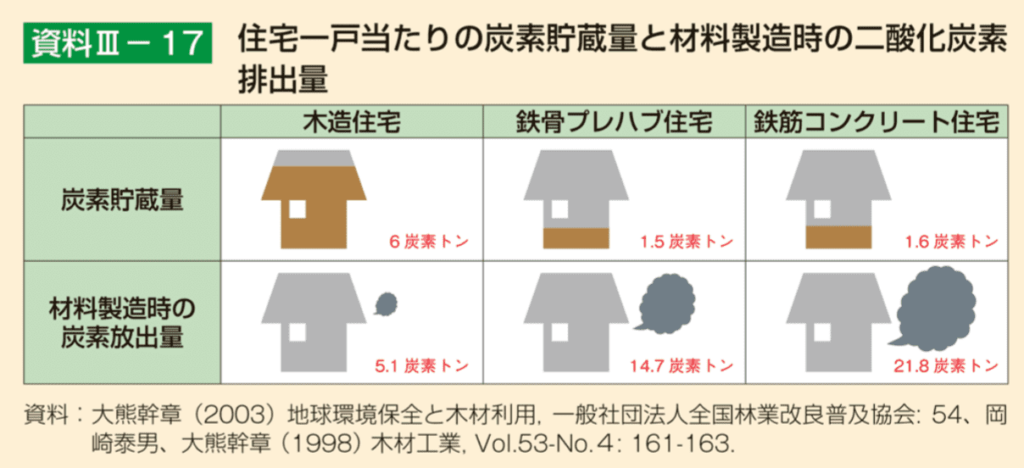

木造建築は、建てるだけで地球温暖化対策に貢献できる、環境にやさしい建築構造です。

2050年までの実現を目標としているカーボンニュートラル(CO₂の排出量と吸収量の差し引きをゼロにする取り組み)の実現には、CO₂の「排出量削減」と「吸収量増加」の両面が欠かせません。

その点、木材は成長過程でCO₂を吸収し、建材になったあとも長期にわたって炭素を貯蔵し続けることが可能な素材です。林野庁によると、建築時の炭素排出量も、木造はほかの構造の約3割以下に抑えられるといいます。

木造建築を建てることで「排出量削減」と「吸収量増加」の両方が叶い、地球温暖化対策や脱炭素社会の実現に貢献できます。環境問題への関心が高まるなか、木造建築を選ぶことは、持続可能な社会づくりに参加することにつながるのです。

\木造建築に欠かせない木材を収穫/

\あなたも“林業”をはじめませんか?/

![]()

木造建築のデメリット3つ

多くのメリットがある一方で、木造建築には次のようなデメリットもあります。

しかし、それぞれのデメリットは「古いイメージがあるだけ」の場合もあります。現在は改善されている(または改善できる)ものもあるため、下記で詳しくみていきましょう。

①シロアリ被害に遭いやすい

木造建築は、シロアリをはじめとした害虫被害に遭いやすいデメリットがあります。

日本全土(北海道の一部を除く)に生息するヤマトシロアリは、耐蟻性の低い木材や建物の土台、地面から1m以内の湿った部材などに発生しやすい害虫です。とくに被害に遭いやすいのは、柱脚・小屋裏・基礎部分などが挙げられます。

参考:国土交通省「資料編(施設の性能に影響を与える木材の経年変化)」

シロアリ被害が進行すると建物の主要構造部が侵食され、耐久性や耐震性が大幅に低下する恐れがあります。最悪の場合、建物の倒壊リスクも高まるでしょう。

建物の資産価値を維持するためにも、木造建築に住む場合はシロアリ対策が欠かせません。具体的なシロアリ対策については、後述の「シロアリ対策をする」の見出しで詳しく解説しています。

②火災で延焼しやすい

可燃物である木材は燃えやすく、火災が起きると延焼しやすいデメリットがあります。

なかでも、乾燥時期の冬は木材に水分が含まれておらず、火災が発生すると延焼が一気に加速。被害が広がりやすい傾向があります。

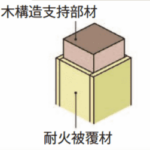

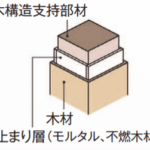

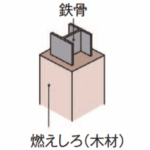

しかし、近年は木質耐火部材の開発が進んでおり、火災に強い木造建築が増えているのも事実です。主な木質耐火部材には、メンブレン型、燃え止まり型、木質ハイブリッド型の3つがあります。

メンブレン型 |

木材を石膏ボードなどの耐火被覆材で覆い、燃焼を防ぐ耐火部材。 |

燃え止まり型 |

木材をモルタルや不燃処理木材などで覆い、燃焼を停止させる耐火部材。 |

木質ハイブリッド型 |

鉄骨を木材で覆い、炭化した木材と鉄骨により燃焼を停止させる耐火部材。 |

画像引用元:林野庁

これらの耐火部材を使用することで木造建築の耐火性能がアップし、火災による延焼を遅らせることができます。新たに木造住宅を新築(または賃借)する場合は、施工業者やハウスメーカーに「耐火性能」を事前に確認しておきましょう。

③防音性が低い傾向がある

木造建築は、鉄骨造や鉄筋コンクリート造などと比べて防音性が低い傾向があります。木材は鉄やコンクリートより密度が低いため、音が貫通しやすいのです。

ただし、建物の防音性は、防音材の使用状況や工法などによって大きく異なるもの。必ずしも「木造建築だから防音性が低く、会話が丸聞こえ」ということではありません。

国土交通省によると、2022年に改正された現行の建築基準法では「木造建築物も非木造と同様の建築確認検査・審査省略制度を適用する」としています。

建築基準法では、以前から「各戸の境界となる界壁に遮音性能を要求する」とも定められているため、新築の木造住宅では防音性が向上している可能性が高いでしょう。

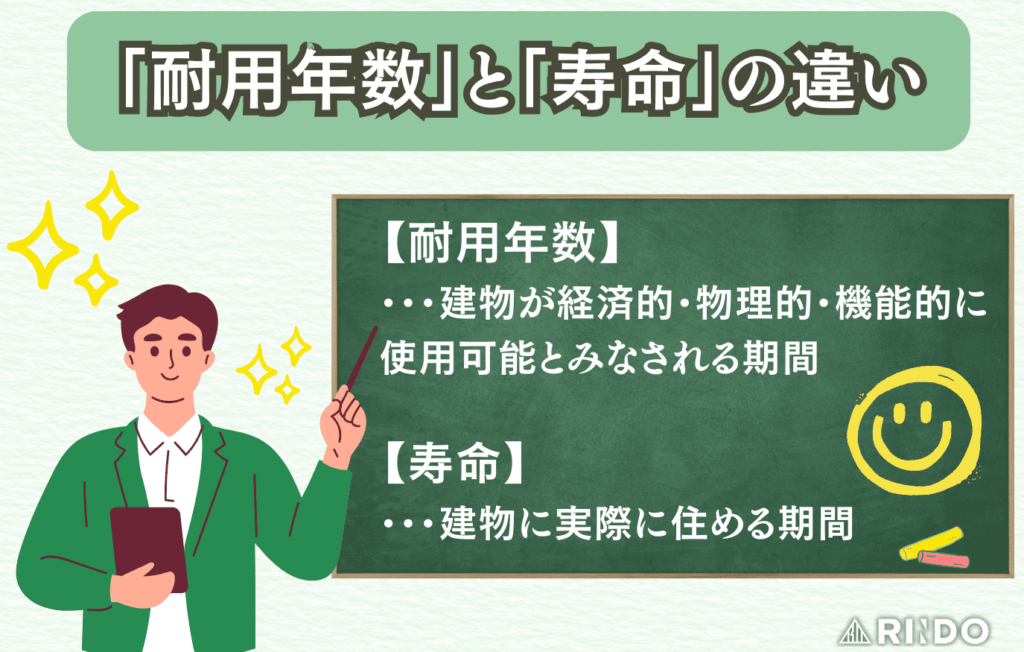

木造建築の「耐用年数」と「寿命」の違い

木造建築について調べると「耐用年数」と「寿命」という2つの言葉が出てきます。

耐用年数とは、簡単にいうと「建物が経済的・物理的・機能的に使用可能と見なされる期間」のこと。寿命は「実際に建物に住める期間」のことを指します。

この2つは似ているようで意味が異なるため、木造建築を新築(または賃借)する際に迷わないよう、ここで双方の意味や違いを正しく理解しておきましょう。

木造建築の「耐用年数」とは

木造建築の耐用年数は、主に以下の4種類に分けられます。

- 法定耐用年数(税法上の使用期間)

- 経済的耐用年数(市場価値をもつ期間)

- 物理的耐用年数(物理的な使用期間)

- 期待耐用年数(機能的な使用期間)

耐用年数の基本である「法定耐用年数」は、減価償却の計算に使われる会計上の年数のことです。木造住宅の法定耐用年数は22年で、建物の構造により以下のように異なります。

| 木造・合成樹脂造 | 22年 |

| 木骨モルタル造 | 20年 |

| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 47年 |

| れんが造・石造・ブロック造 | 38年 |

| 金属造 | 19〜34年(骨格材の厚みにより異なる) |

法定耐用年数は税務上の計算に使われる数値であり、実際の寿命とは異なります。つまり、木造建築が22年で住めなくなるというわけではありません。

木造建築の「寿命」とは

木造建築の寿命は「実際に建物に住める期間」のことを指します。耐用年数でいうと、期待耐用年数が建物の寿命に当てはまりやすいでしょう。

国土交通省では、木造住宅の期待耐用年数について次のように示しています。

| 劣化対策等級1級 | 建築基準法で定められた最低限の対策レベル。期待耐用年数は不明。 |

| 劣化対策等級2級 | 2世代が大規模な修繕工事なしで暮らせる対策レベル。期待耐用年数は50年〜60年。 |

| 劣化対策等級3級 | 3世代が大規模な修繕工事なしで暮らせる高度な対策レベル。期待耐用年数は75年〜90年。 |

| 長期優良住宅認定 | 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、長期にわたり良好な状態で使用できる(国が認定する)レベル。期待耐用年数は100年以上。 |

参考:国土交通省「期待耐用年数の導出及び内外装・設備の更新による価値向上について」

つまり、骨組みや基礎に使用される木材が適切に保たれている木造住宅は、100年を超えても居住できるということです。

丁寧にメンテナンスをすれば、木造住宅の寿命はさらに延ばすことが可能でしょう。実際に、京都や奈良には築100年を超える木造建築が数多く残っており、現在も大切に使用されています。

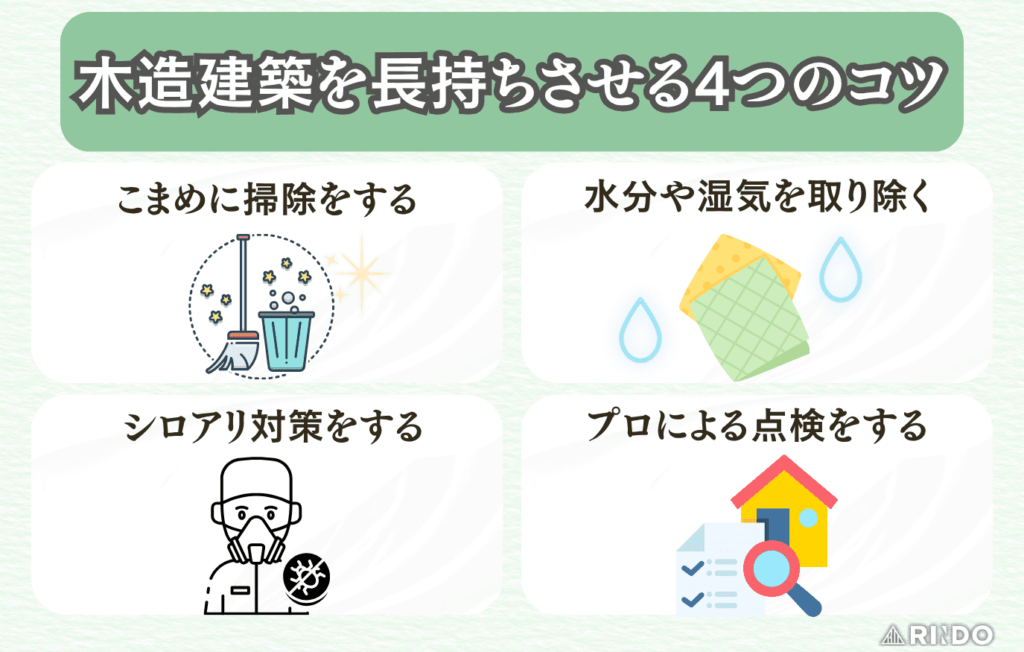

木造建築を長持ちさせる4つのコツ

木造建築を長く快適に使い続けるためには、日々のメンテナンスが欠かせません。ここでは、木造建築に住むならぜひ取り入れたい長持ちのコツ4つをご紹介します。

- こまめに掃除をする

- 水分や湿気を取り除く

- シロアリ対策をする

- プロによる点検をする

それぞれ詳しくみていきましょう。

①こまめに掃除をする

木造住宅を長持ちさせるコツ1つ目は、こまめな掃除です。とくに、キッチン・浴室・洗面・トイレなどの「水回り」は腐ったり錆びたりして劣化しやすいため、毎日のこまめな掃除を心がけましょう。

水回りに発生しやすい水垢は、クエン酸や酢などの酸性洗剤で洗うとキレイに落ちます。頑固な水垢には、次のステップで掃除を試してみてください。

- 水垢が気になる箇所にクエン酸をかける

- クエン酸をかけた箇所にキッチンペーパーを貼り付ける

- キッチンペーパーの上から再度クエン酸をかける

- ラップで覆い2〜3時間放置する

- 柔らかいスポンジや歯ブラシでこすり洗いする

- 水でよく洗い流す

- 乾いた布やペーパーで水分を拭き取る

どのような汚れも、放置すると落ちにくくなります。毎日のルーティンに「水回りの掃除」を取り入れて、ガンコ汚れになる前に掃除する習慣をつけましょう。

②水分や湿気を取り除く

木造住宅に余計な水分や湿気が溜まると、次のような不具合が発生して建物の寿命を縮めるリスクがあります。

| 屋根・外壁・バルコニー | 雨漏り、排水不良、防水層の劣化 |

| 窓・天井・壁・床 | 結露によるカビの発生、木材の腐朽 |

| 床下・基礎部分 | シロアリの発生、土台や柱の腐朽 |

参考:J-Stage「国土技術政策総合研究所「木造住宅の劣化対策ガイドライン」策定について(その3-1)木造住宅の水分に起因する劣化リスク分析・同解説」

屋根・外壁・バルコニーなどに雨水を溜めないことで、雨漏りや排水不良などを防げます。定期的に排水口の詰まりをチェックし、スムーズに排水できる状態を保ちましょう。

また、窓・天井・壁・床などに湿気対策をすると、結露によるカビを防げて木造住宅が長持ちしやすくなります。湿気対策では、こまめに換気する、除湿器を設置する、結露防止シートを貼るなどの方法が有効です。

③シロアリ対策をする

新築時のシロアリ予防対策は、北海道の一部を除く日本全土で”必須レベル”で推奨されています。薬剤や処理方法などにもよりますが、予防処理をした建物は「5年」を目安に再処理をおこなうのが一般的です。

業者による5年サイクルの点検・再処理に加え、ご自身でも以下4つの点に注意するとシロアリ対策に効果的です。

- 湿気を減らす

- 床下を換気する

- 段ボールを放置しない

- 木と土を直接触れさせない

また、シロアリ被害は建物が古くなるにつれて増加する傾向があります。築年数が経過するほど、シロアリ対策に力を入れることを意識しましょう。

④プロによる定期点検をする

国土技術政策総合研究所によると、戸建ての木造住宅は「3〜5年のサイクルで定期点検するのが望ましい」とされています。とくに点検が欠かせないのは、外壁・屋根・浴室・トイレ・台所の5箇所です。

これらは築10年を過ぎると補修率が増える箇所で、不具合が発生すると建物の寿命はおろか、日常生活が困難になるリスクがあります。

参考:国土技術政策総合研究所「戸建て木造住宅の維持管理業務に関する指針(案)」

しかし、住宅の定期点検は、築年数が古くなるほど実施率が低くなる傾向です。奈良女子大学生活環境学部の論文によると、木造住宅の定期点検は築浅物件が約30%、築古物件が約15%の実施率にとどまっています。

参考:J-Stage(奈良女子大学生活環境学部)「木造住宅のメンテナンス」

居住に慣れると定期点検が疎かになりがちですが、ダメージが浅いうちに定期点検をすることで、木造住宅を長持ちさせられます。長期的にみると修繕費のコスト削減にもつながるため、小さな不具合でも早期に発見・対処することを心がけましょう。

木造建築についてよくある質問

最後に、木造建築についてよくある質問をご紹介します。

Q1.木造建築は火災に弱いって本当?

木造建築は、必ずしも「火災に弱い」わけではありません。

京都府ホームページによると、2017年に発生した建物火災のうち木造は約55%、非木造は約45%とそれほど大きな差はありませんでした。

また、芯まで燃え尽きて建物の強度が半分になるまでの時間は、木材が約20分、鉄は約5分かかります。火災により建物が倒壊するまでの時間は、むしろ木造建築のほうが長く、避難・救助時間を確保しやすい側面があるのです。

木造建築が芯まで燃えにくいのには、大きく次の2つの理由が考えられます。

- 木材に含む水分が燃焼を遅らせるから

- 表面が炭化して断熱材の役割を果たすから

適切な防火対策を施せば、木造建築でも十分な耐火性能を確保できます。より安全な木造建築を建てるためには、火元の近くに木をむき出しにしない、建築時に燃えにくくなる処理をする、燃えにくいもので覆うなどの工夫を取り入れるとよいでしょう。

Q2.木造住宅を建てるときの注意点は?

木造住宅を建てるときは、以下の3つに注意しましょう。

- ハザードマップを確認し、災害リスクの高い土地での新築を避ける

- 劣化対策等級や耐震等級などを確認し、住宅の基本性能を把握する

- 複数の施工業者を比較し、信頼できる業者を選ぶ

まずは建築希望地のハザードマップを確認し、浸水リスクや土砂災害リスクが高いエリアでの新築は避けましょう。劣化対策等級や耐震等級といった「住宅性能表示制度の等級」を確認することも欠かせません。これらの等級が高いほど、長期間にわたって安全に住み続けられる可能性が高まります。

最後に複数の施工業者を比較検討し、信頼できる依頼先を選びましょう。施工実績・口コミ・アフターサービスの充実度などを総合的に判断すると、施工業者選びの失敗を減らせます。

Q3.日本で有名な木造建築は?

日本で有名な木造建築には、法隆寺、東大寺大仏殿、新国立競技場、大屋根リングなどが挙げられます。

- 法隆寺

…奈良県にある世界最古の木造建築物群- 東大寺大仏殿

…奈良県にある世界最大級の木造建築物- 新国立競技場

…東京都にある現代建築と伝統技術を融合させた木造建築- 大屋根リング

…大阪にある大阪・関西万博を象徴する木造建築

これらの木造建築は、日本の建築技術の高さを示す象徴的な存在です。古代から現代まで、日本では木造建築の技術が脈々と受け継がれてきました。

歴史的建造物を訪れることで、木造建築の魅力や可能性をより深く理解できるでしょう。

関連記事:日本で訪れるべき木造建築Best7!絶対行きたいスポットを紹介

まとめ

最後に、木造建築のメリットとデメリットをおさらいします。

【木造建築のメリット】

【木造建築のデメリット】

木造建築は、日本の気候風土に適した”暮らしに寄り添う住まい”です。劣化対策等級の高い木造住宅なら、100年以上住み続けることも可能でしょう。

これから木造住宅を建てる方は、信頼できる施工業者を選び、3年〜5年の定期的なメンテナンスを心がけてみてください。そうすることで、何世代にもわたって住み継げる理想の住まいを実現しやすくなります。

この記事を参考に、あなたの理想の住まい選びが叶うことを願っています。