NEWS お知らせ・コラム

森を守り育てる植林とは?5つの手順とメリット・デメリットを解説

「植林ってどのような意味があるの?」

「植林活動に参加するにはどうしたらいいの?」

「植林は環境にいいって聞くけどデメリットもあるの?」

植林は自然を守り、地球温暖化を防ぐのに大切な活動です。しかし具体的にどのようにおこなうのか、メリットやデメリットがあるのかわからない方も多いでしょう。

この記事では、「植林とはなにか」から「植林の手順」「メリット・デメリット」、そして「参加方法」まで幅広く解説します。

森を育てることに興味がある方は、最後まで読みすすめ、自分に合った関わり方をみつける参考にしてください。

- 目次

- 植林ってなに?

- 植林の5つの手順

2.1 苗木を育てる

2.2木を植える

2.3木を育てる

2.4間伐をする

2.5木を収穫して再び植える- 植林による3つのメリット

3.1 地球温暖化を防ぐ効果がある

3.2自然環境と生き物を守る

3.3木材資源と地域経済を支える- 植林による3つのデメリット

4.1お金と人手が必要

4.2生態系のバランスが崩れる可能性

4.3長い期間の管理が必要- 植林活動に参加する方法

5.1ボランティアやイベントに参加する

5.2募金や寄付で支援する

5.3林業の仕事として関わる- 【植林】についてよくある質問

6.1植林と自然林の違いは?

6.2植林に適した木の種類は?

6.3個人でも植林活動に参加できますか?- まとめ

1.植林ってなに?

画像提供:小田原森林組合様 植林作業の風景

植林は人間が計画的に木を植えることで、新たな森をつくる活動です。日本の国土の約7割は森林で、そのうち約4割が人の手で植えられた「人工林」です。

植林には、大きく分けて以下の2種類があります。

- 産業植林:木材を再生可能な資源として持続的に利用することを目的としている

- 環境植林:森の生態系のバランスや環境を守ることを目的としている

実際には、産業植林と環境植林の両方の目的を兼ねた植林活動も多くおこなわれています。日本では戦後の木材需要の増加を受けて、スギやヒノキが多く植えられました。そして現在、本格的な利用期を迎えています。

近年では、スギなどの単一樹種が増えすぎたことで花粉症の問題などが顕在化。いろいろな種類の木を植える、環境植林の重要性が高まっています。

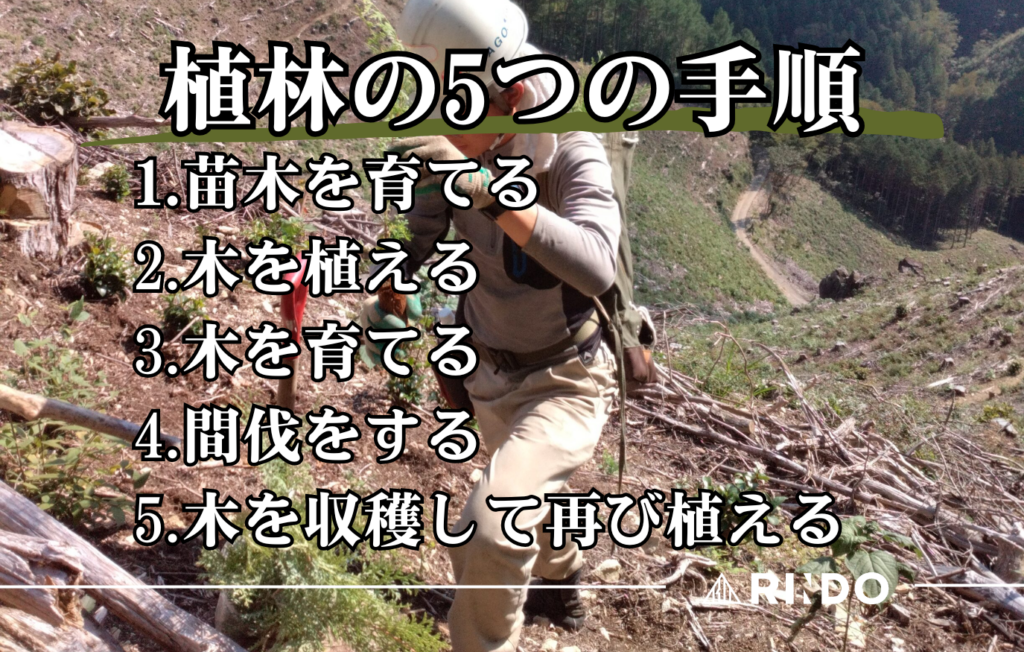

2.植林の5つの手順

画像提供:株式会社佐合木材様 植林作業の風景

植林は「木を植えたら終わり」ではなく、何十年にもわたる継続的な取り組みです。適切な管理をおこないながら森林を育てることで、持続可能な資源として活用できます。

ここでは、植林の5つの手順を紹介します。

- 苗木を育てる

- 木を植える

- 木を育てる

- 間伐をする

- 木を収穫して再び植える

作業内容について、詳しくみていきましょう。

2.1苗木を育てる

画像提供:メジャーフォレスト株式会社様

植林の第一歩は、健康な苗木を育てることです。地域の気候や土壌に適した樹種を選び、2〜4年かけて丈夫に成長させます。この期間にしっかりと根を張ることで、植え付け後も順調に育ちやすくなります。

最近では、「コンテナ苗」と呼ばれる、根の発達がよい苗木が普及。これにより、生存率が向上し、労力やコストの削減にもつながっています。

2.2木を植える

画像提供:株式会社吉本様

育った苗木を山や荒れた土地に植える作業です。根付きやすい春や秋におこなわれます。

植える前には、苗木が成長しやすい環境を整えるため、雑草や不要な木の枝を取り除く「地拵え(じごしらえ)」を実施。またシカなどの動物による食害を防ぐため、防護ネットの設置などもおこなわれます。

傾斜のある山では、一本ずつ手作業で植えていくため、体力的な負担が大きくなります。しかし森林を健全に育てるためには、欠かせない作業です。

2.3木を育てる

画像提供:たかはら森林組合様

苗木が順調に育つよう、管理を続けていきます。とくに重要なのが、以下の作業です。

- 雑草の刈り取り

- 病気や害虫対策

- つる切り

管理作業は、約10年間続きます。手間がかかるものの、苗木が健全に成長するためには欠かせない作業です。

2.4間伐する

画像提供:フォレストイノベーション株式会社様

植えてから15~20年が経ち、木が成長すると「間伐」や「枝打ち」をおこないます。木が密集すると、光や養分が不足し生育が妨げられるため、適切な間隔を保つことが大切です。

間伐をおこなうことで森に光が届き、下草が育ちやすくなります。その結果、生態系の多様性が向上し、土砂災害のリスクも低減。森林全体の健全な成長につながります。

間伐で生じた木材は無駄にせず、さまざまな用途に活用されています。

- 家具材や建築資材として利用

- 生活用品やおもちゃの原材料に加工

- バイオマス燃料として再利用

間伐をおこなうことで、森林の健康を保ちつつ、資源を有効活用できます。

2.5木を収穫して再び植える

画像提供:磯村産業株式会社様 伐採風景

木が十分に成長したら、伐採をおこない、新たな苗木を植えていきます。このサイクルを継続することで、森林資源の持続的な活用が可能です。

日本のスギやヒノキは、40~50年で伐採されることが一般的です。しかし近年では、80~100年以上かけて育てる「長伐期施業」も増えており、質の高い木材を生産するための取り組みがすすめられています。

伐採した分だけ新たな苗木を植え、次の世代へ森林を引き継いでいきます。

▶関連記事:「林業の仕事ってどんな内容?仕事の流れや3つの不足について解説!」

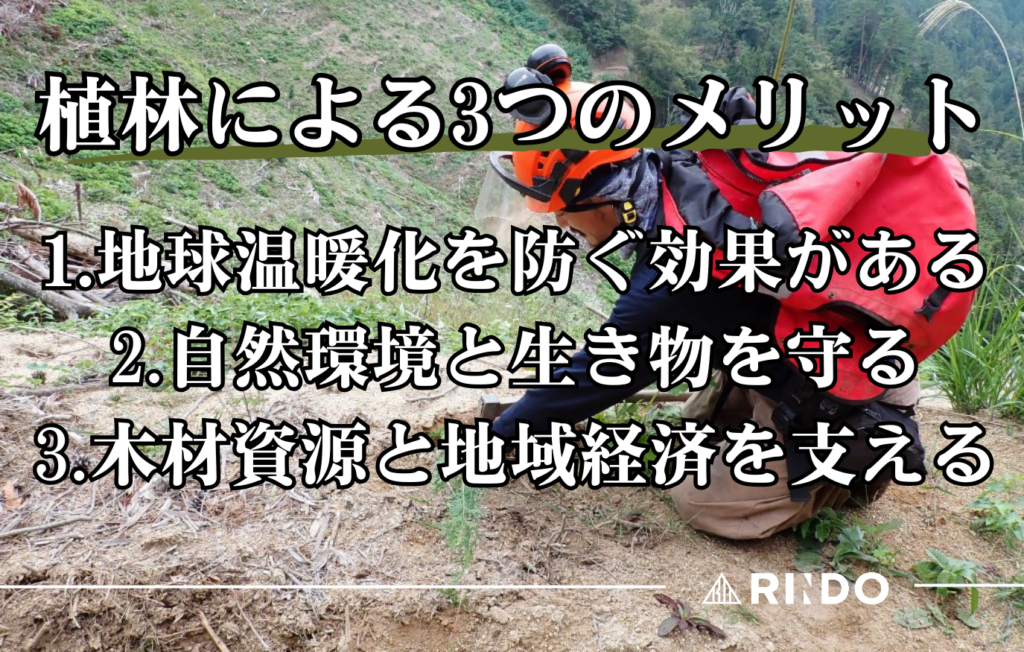

3.植林による3つのメリット

画像提供:株式会社そまびと様 植林作業の風景

植林は、環境保全や地域経済の発展に貢献する重要な取り組みです。

植林のメリットは、おもに下記の3つです。

- 地球温暖化を防ぐ効果がある

- 自然環境と生き物を守る

- 木材資源と地域経済を支える

詳しく解説します。

3.1地球温暖化を防ぐ効果がある

森林は、地球温暖化対策の要となる存在です。木は光合成によって二酸化炭素(CO₂)を吸収し、酸素を放出するため、温室効果ガスの削減に役立ちます。

また植林や間伐などの適切な森林管理をおこなうことで、CO₂の吸収量を増やすことが可能です。さらに伐採された木材は、家や家具として使われる間も炭素を固定し続けるため、木材を長期間利用することも温暖化対策につながります。

3.2自然環境と生き物を守る

植林地は、多様な生き物の生息地となり、自然環境の保護に欠かせません。森林の土壌は、スポンジのように水を蓄え少しずつ川へ流すため、洪水や渇水のリスクを軽減します。

森林には、ほかにも次のような効果もあります。

- 空気の浄化:大気中の汚染物質を吸収しクリーンな環境を維持する

- 気温の調節:夏の暑さを和らげ冬の寒さを抑える

- 騒音の低減:防音効果を発揮し生活環境を快適にする

森林のあらゆる機能によって、私たちの暮らしが支えられています。

3.3木材資源と地域経済を支える

植林は、林業の基盤として木材資源を安定的に供給し、地域経済を支えています。

木材は適切に管理すれば持続可能な資源として利用でき、環境負荷を抑えながら活用できるのが特徴です。

近年は、林業以外の分野でも森林の活用が進んでいます。

- 森林セラピー:森林のリラックス効果を活かし、健康促進につなげる

- 木育(もくいく):木を使った教育活動を通じて自然との関わりを学ぶ

- 木質バイオマスエネルギー:木材を燃料として活用し、再生可能エネルギーとして利用する

植林は環境保全だけでなく、地域の発展も支えているのです。

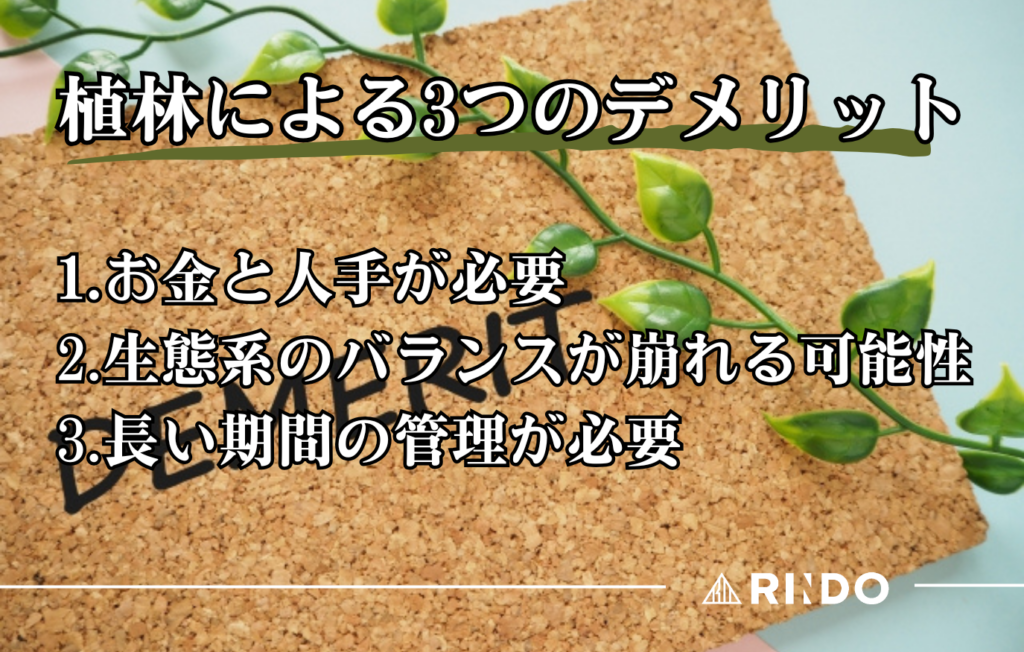

4.植林による3つのデメリット

植林によるメリットだけでなく、デメリットも理解しておきましょう。

- お金と人手が必要

- 生態系のバランスが崩れる可能性

- 長い期間の管理が必要

それぞれみていきましょう。

4.1お金と人手が必要

植林には苗木の育成や植え付け、管理に多くの資金と労働力が必要です。

しかし日本の林業従事者は減少傾向にあり、1980年には約14.5万人いた林業従事者が、2020年には約4.4万人まで減少しました。

山での作業は機械の導入が難しく場所も多く、重労働になりやすいのも課題です。国や自治体による補助金を受けられますが、森林所有者の負担は大きい状況が続いています。

そこで、負担を軽減するために以下のような新技術が導入されています。

- コンテナ苗の使用

- ドローンを使った苗木運搬

- 高性能林業機械の活用

技術革新により、作業の効率化がすすめられています。

▶関連記事;「日本の林業の現状と今後について|森林を未来につなげるための3つの対策とは」

▶「【高性能林業機械】林業を支える重機の種類と資格を完全ガイド」

▶「林業で働く人がいない理由とは?人手不足を解消する3つの取り組みを紹介」

4.2生態系のバランスが崩れる可能性

同じ種類の木だけを植えると、生態系のバランスが崩れる恐れがあります。とくに日本では、戦後の木材需要のためにスギやヒノキの人工林が大量に植えられました。

その結果、以下のような問題が出てきました。

- 生物多様性の低下

- 花粉症の増加

問題を解決するために、針葉樹と広葉樹をバランスよく植え生態系を守る「針広混交林の導入」や「花粉の少ない品種の開発」などの取り組みがすすめられています。

▶関連記事:「花粉症と林業の関係は?スギ林が多い理由や政府の花粉対策について」

4.3長い期間の管理が必要

植林された森林は、数十年という長い期間での管理が必要です。適切な手入れをしないと、環境や防災面のリスクが高まるためです。

しかし日本では、以下の理由から管理不足の森林が増加しています。

- 林業の収益が低下

- 所有者の高齢化

- 所有者不明の森林増加 など

管理が不十分な森林では、木が密集しすぎると細くなり、水源を守る機能も低下します。さらに土砂災害のリスクも高まり、地域の安全にも影響を与える恐れがあります。

こうした問題に対応するため市町村が管理不足の森林を代行管理できる制度である「森林経営管理法」や森林整備のための新たな財源を確保する「森林環境税」などの政策が導入されました。

▶関連記事:「森林環境税とは?内容や仕組み、課題までわかりやすく解説!」

▶︎林業の求人はこちらからチェック↓

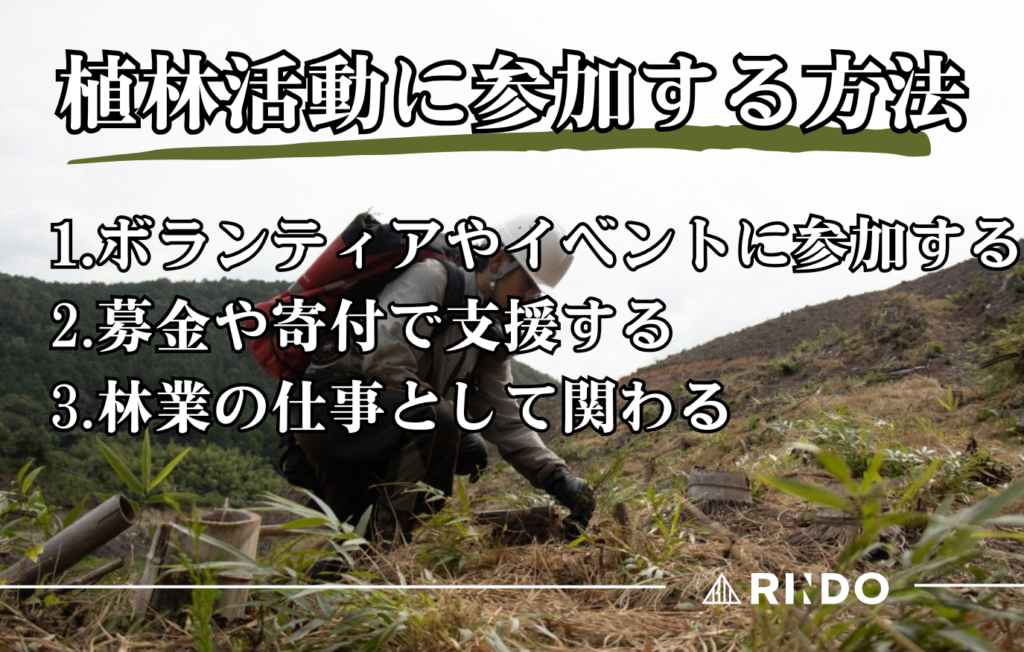

5.植林活動に参加する方法

画像提供:株式会社ツリーサービス様 植林作業の風景

私たちが生活する中で、植林への参加は可能なのでしょうか。

植林活動への参加方法を紹介します。

- ボランティアやイベントに参加する

- 募金や寄付で支援する

- 林業の仕事として関わる

自分に合った関わり方をみつける参考にしてください。

5.1ボランティアやイベントに参加する

植林イベントやボランティア活動に参加することで、実際に木を植えたり手入れをしたりしながら環境保全に関われます。

- 地元の森林ボランティア団体に入会する

- 行政やNPO団体、企業のイベントを探す

参加枠には事前の応募が必要な場合があるため、公式サイトで確認しておきましょう。家族や友人と一緒に参加すれば、自然の大切さを学ぶよい機会になります。

5.2募金や寄付で支援する

直接参加できない場合は、企業の環境基金や森林保全団体への寄付を通じて、間接的に植林活動に貢献可能です。

たとえば、以下の方法があります。

- 「緑の募金」を通してボランティアやNPO団体へ支援する

- 森林保全団体や環境NGOに募金する

- クラウドファンディングやポイント活用でプロジェクトを支援する

- 関連商品の購入で支援する

募金や寄付により企業の植林活動を支援し、環境保護に参加するのもよいでしょう。

5.3林業の仕事として関わる

林業企業や森林組合に就職し従事することで、植林や森林管理に直接関われます。

林野庁の「緑の雇用」事業では、2003年の開始以来、2万人以上が制度を活用し、林業の世界で活躍しています。緑の雇用制度を活用すれば、林業の経験がなくても、働きながら研修受け資格取得が可能です。さらに全国に林業大学校や講習会など学びの場が広がっています。

最近では、若い世代の就業者が増加傾向にあります。またドローンやGPSを活用した技術も導入され、技術習得や環境保全に関われるやりがいのある仕事です。

▶関連記事:「緑の雇用とは?内容やメリット、取れる資格などを徹底解説!」

▶「【担い手不足の解消へ】森林や林業について学べる学校を紹介!」

▶「林業の将来性を探る!林業が今若者に選ばれる理由とは」

\林業の情報なら「RINDO」をご活用ください◎/

6.【植林】についてよくある質問

画像提供:岡山森林組合様 植林作業の風景

「植林」について、よくある質問をまとめました。

6.1植林と自然林の違いは?

植林は人が計画的に木を植え、定期的に間伐や手入れをおこなう森林です。おもにスギやヒノキなどの単一樹種が多いという特徴があります。

一方で自然林は人の手がほとんど入らず、自然に成長した森です。さまざまな種類や年齢の木が混在し、多くの動植物が生息するため、生態系が豊かになる特徴があります。

6.2植林に適した木の種類は?

目的や地域の環境によって異なります。日本では、成長が早いスギやヒノキなどの針葉樹、ケヤキやナラなどの広葉樹が使われます。地域に合った複数の種類を混ぜて植えるのが理想的です。

6.3個人でも植林活動に参加できますか?

さまざまな形で参加できます。植林イベントへの参加や森林ボランティア団体への入会、「緑の募金」などによる間接的な支援など、自分に合った方法で関われます。

7.まとめ

画像提供:株式会社茂木林業様 植林後の風景

本記事では、植林についてみていきました。植林は「木を植える」だけでなく、森林を守り育て、持続可能な資源として活用するための大切な活動です。

計画的な植林と適切な管理をおこなうことで、地球温暖化の防止や生態系の保全、地域経済の発展につながります。一方で費用や人手の確保、生態系バランス維持、長期的な管理といった課題もあります。植林への参加方法はさまざまで、ボランティア活動から製品選びまで、誰でも参加可能です。

林業に興味を持った方は、林業求人専門サイト「RINDO」で未経験者向けの求人もチェックしてみてください。専門的な技術を学びながら、持続可能な森づくりに参加しませんか?