NEWS お知らせ・コラム

【木材に関する資格一覧】合格率からキャリアパスまで徹底解説

「木に触れる仕事がしたい」

「資格を取って手に職をつけたい」

このように考える方に向けて、本記事では木材に関する資格一覧を「民間資格」と「国家資格」に分けてご紹介します。

【資格についてわかること】

- 受験資格

- 難易度

- 合格率

- 受験費用

- 問い合わせ先

- 活かせる仕事

- キャリアパス

資格を取得すると、未経験からでも現場で即戦力として活躍できるだけでなく、キャリアアップによる収入増加も見込めるようになります。

木材に関わる仕事に興味がある方は、理想のキャリア実現に向けて自分にぴったり合う資格を見つけてみてください。

\日本×木材は最高の組み合わせ◎/

\資格を取って手に職をつけよう/

![]()

- 目次

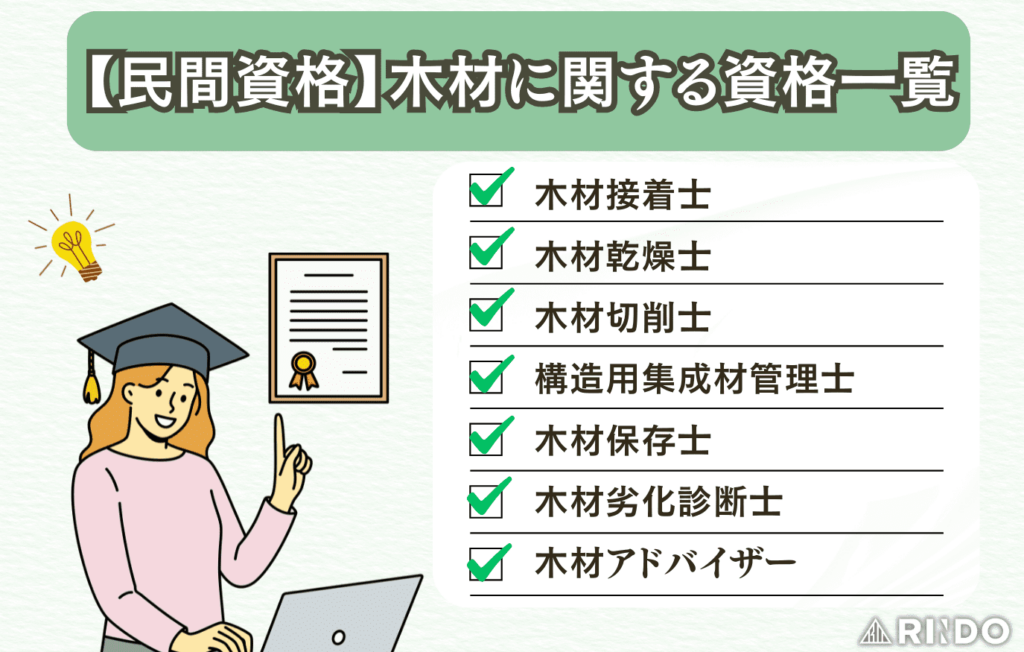

- 【民間資格】木材に関する資格一覧

1-1|木材接着士

1-2|木材乾燥士

1-3|木材切削士

1-4|構造用集成材管理士

1-5|木材保存士

1-6|木材劣化診断士

1-7|木材アドバイザー- 【国家資格】木材に関する資格一覧

2-1|機械木工技能士

2-2|建具製作技能士

2-3|家具製作技能士

2-4|木材加工用機械作業主任者

- 木材の資格を活かせる実際の会社・求人例

- 木材の資格一覧についてよくある質問

4-1|森林に関する国家資格は?

4-2|林業で働くのに資格は必要?

4-3|林業の未経験者・収入アップにおすすめの資格は?- まとめ

【民間資格】木材に関する資格一覧

民間資格は「狭く・深く」学べるものが多く、現場での実践的なスキルを習得するのに向いています。実務で必要となる資格も多いため、未経験者はまず民間資格からチャレンジしてみるとよいでしょう。

木材に関する民間資格一覧は次のとおりです。

それぞれの資格の合格率・難易度・受験資格などを詳しくみていきましょう。

①木材接着士

木材接着士は、木材の接着に関する専門的な知識・技術を持つことを証明する資格です。

集成材や合板(建材や家具材などに使う木材)の製造には、木材を接着剤で貼り合わせる作業が欠かせません。木材接着士を取得すると、接着剤の選定から品質管理まで、接着に関する一連の工程を適切に管理できるようになります。

木材接着士を取得するには、接着士資格検定委員会(公益社団法人日本木材加工技術協会)が実施する資格検定試験の合格が必要です。試験の概要は次のとおり。

| 受験資格 | ・大学卒+実務経験1年以上 ・短大卒+実務経験2年以上 ・高校卒+実務経験3年以上 ・実務経験7年以上 ・委員会が認めた者 など |

| 難易度 | ★★☆☆☆ |

| 合格率 | 約70〜80%(回ごとに変動) |

| 受験費用 | ・試験手数料:約2万円(回ごとに変動) ・登録手数料:会員3万円、非会員4万円(合格後に必要) |

| 問い合わせ先 | 公益社団法人 日本木材加工技術協会 |

参考: 日本木材加工技術協会「木材接着士規程」、「令和5年度事業報告書」

令和5年の合格者数は53名(登録者総数4,614名)です。資格の有効期間は6年間で、木材接着士の資格を取得すると次のような職場で活躍できます。

- 合板製造工場

- 集成材製造工場

- 木質ボード製造工場

- 木材加工会社

資格取得により、これらの職場で未経験から即戦力として活躍できるようになります。経験を積んでいけば、管理職や技術責任者といった重要なポジションを任されるチャンスも広がるでしょう。

②木材乾燥士

木材乾燥士は、木材の乾燥に関する専門的な知識・技術を持つことを証明する資格です。

木材は伐採直後の含水率が高く、そのまま使用すると反りや割れが発生してしまいます。品質の高い木材製品を作るためには、木材乾燥士による適切な乾燥処理が欠かせません。

木材乾燥士を取得するには、乾燥士資格検定委員会(公益社団法人日本木材加工技術協会)が実施する資格検定試験の合格が必要です。試験の概要は次のとおり。

| 受験資格 | ・大学卒+実務経験1年以上 ・短大卒+実務経験2年以上 ・高校卒+実務経験3年以上 ・実務経験7年以上 ・委員会が認めた者 など |

| 難易度 | ★☆☆☆☆ |

| 合格率 | 約90%(回ごとに変動) |

| 受験費用 | ・試験手数料:約2万円(回ごとに変動) ・登録手数料:会員3万円、非会員4万円(合格後に必要) |

| 問い合わせ先 | 公益社団法人 日本木材加工技術協会 |

参考: 日本木材加工技術協会「木材接着士規程」、「令和5年度事業報告書」

令和4年の合格者数は64名(登録者総数2,674名)です。資格の有効期間は6年間で、木材乾燥士の資格があると次のような職場で活躍できます。

- 製材工場

- 家具工場

- 木材加工会社

- 乾燥設備メーカー

木材加工の基礎となる乾燥技術を学べるため、業界での評価や信頼を得たい方におすすめの資格です。関連する資格(接着士や切削士)も取得すれば、木材加工のスペシャリストとして、より幅広いキャリアが築けるでしょう。

③木材切削士

木材切削士は、木材の切削加工に関する専門的な知識・技術を持つことを証明する資格です。

木材の切削加工とは、電動工具や機械を使って木材の不要な部分を削り取り、表面を滑らかに仕上げる作業のこと。木材切削士を取得すると、工具の選定から切削時のトラブル対応まで幅広いスキルを身につけられます。

木材切削士を取得するには、切削士資格検定委員会(公益社団法人日本木材加工技術協会)が実施する資格検定試験の合格が必要です。試験の概要は次のとおり。

| 受験資格 | ・大学卒+実務経験1年以上 ・短大卒+実務経験2年以上 ・高校卒+実務経験3年以上 ・実務経験7年以上 ・委員会が認めた者 など |

| 難易度 | ★★☆☆☆ |

| 合格率 | 約70〜90%(回ごとに変動) |

| 受験費用 | ・試験手数料:約2万円(回ごとに変動) ・登録手数料:会員3万円、非会員4万円(合格後に必要) |

| 問い合わせ先 | 公益社団法人 日本木材加工技術協会 |

参考: 日本木材加工技術協会「木材接着士規程」、「令和5年度事業報告書」

令和5年の合格者数は17名(登録者総数519名)です。資格の有効期間は6年間で、木材切削士の資格があると次のような職場で活躍できます。

- 製材工場

- 家具製造会社

- 木材加工機械メーカー

- 建築材メーカー

資格を取得すると、木材製品の品質を向上させる立場として、現場の技術リーダーや品質管理責任者に任命されることもあります。将来的には「切削加工の指導者」として、後進の育成に携わることも可能です。

④構造用集成材管理士

構造用集成材管理士は、構造部材(建物の骨組み)として使われる集成材の製造管理・業務に関する専門資格です。

集成材とは、複数の木材を接着剤で貼り合わせてつくる建築材料のこと。無垢材よりも強度が高く、反りや割れが少ない特徴があります。

構造用集成材管理士を取得すると、集成材の製造工程全体を管理し、JAS規格に適合した高品質な木材製品を安定して供給できるようになります。

資格を取得するには、集成材管理士資格検定委員会(公益社団法人日本木材加工技術協会)が実施する資格検定試験の合格が必要です。試験の概要は次のとおり。

| 受験資格 | ・大学卒+実務経験1年以上 ・短大卒+実務経験2年以上 ・高校卒+実務経験3年以上 ・実務経験7年以上 ・委員会が認めた者 など |

| 難易度 | ★☆☆☆☆ |

| 合格率 | 約90〜100%(回ごとに変動) |

| 受験費用 | ・試験手数料:約35,000円(回ごとに変動) ・登録手数料:会員3万円、非会員4万円(合格後に必要) |

| 問い合わせ先 | 公益社団法人 日本木材加工技術協会 |

参考: 日本木材加工技術協会「木材接着士規程」、「令和5年度事業報告書」

令和5年の合格者数は7名(登録者総数293名)です。資格の有効期間は6年間で、構造用集成材管理士の資格があると次のような職場で活躍できます。

- 集成材メーカー

- 建材メーカー

- 集成材工場

- 木造建築会社

集成材に関する資格として、「木材接着士」の次に「構造用集成材管理士」を取得する作戦もおすすめです。木材製造の実務と管理をどちらも経験でき、将来的には現場管理者といった重要なポジションを目指せます。

⑤木材保存士

木材保存士は、木材を腐朽や虫害から守る木材保存処理技術の専門家を認定する資格です。

木材は長期利用が可能な素材ですが、適切に処理をしないと腐朽菌やシロアリなどの被害を受けてしまいます。木材保存士を取得すると、木材の特性を理解したうえで、用途や環境に応じて適切な保存処理方法を選定・実施できるようになります。

資格を取得するには、公益社団法人日本木材保存協会が実施する講習の受講と、資格検定試験の合格が必要です。試験の概要は次のとおり。

| 受験資格 | ・自然科学科系の高校・大学卒+実務経験1年以上 ・自然科学科系以外の高校・大学卒+実務経験2年以上 ・自然科学系の高校卒+実務経験2年以上 ・実務経験3年以上 |

| 難易度 | ★★★☆☆ (受験資格が限定的なため) |

| 合格率 | 回ごとに変動 |

| 受験費用 | 約4万円(回ごとに変動) |

| 問い合わせ先 | 公益社団法人 日本木材保存協会 |

参考: 公益社団法人日本木材保存協会「第44回木材保存士資格検定講習・試験のご案内」

木材保存士を取得すると、主に次のような職場で活躍できます。

- 製造工場

- 建材メーカー

- リフォーム会社

- 木材加工・販売会社

木材保存士を取得すれば、建築物の耐久性を支える重要な役割を担えるようになり、幅広い業界へキャリアパスを広げていけます。

木材関連にとどまらず、林業関連にまで仕事の幅を広げたい方にも、木材保存士はおすすめの資格です。

⑥木材劣化診断士

木材劣化診断士は、木材の劣化状態を診断し、問題の特定・補修・予防をおこなう専門家を認定する資格です。

木材は、主に腐朽・虫害・高湿・物理的な損傷などによって劣化します。木材劣化診断士を取得すると、建築物や木材製品の劣化原因をすばやく特定し、補修方法や予防策などを提案できるようになります。

資格を取得するには、公益社団法人日本木材保存協会が実施する講習の受講と、資格検定試験の合格が必要です。試験の概要は次のとおり。

| 受験資格 | ・木材保存士、建築士(1級・2級)、木造建築士の資格保持者 ・その他協会が認める者 |

| 難易度 | ★★★★☆ (事前の資格取得に苦労) |

| 合格率 | 回ごとに変動 |

| 受験費用 | 約4万円(回ごとに変動) |

| 問い合わせ先 | 公益社団法人 日本木材保存協会 |

参考: 公益社団法人日本木材保存協会「木材劣化診断士規程」、「2025年度 木材劣化診断 資格検定講習・試験のご案内」

木材劣化診断士の資格有効期間は3年間です。木材劣化診断士を取得すると、主に次のような職場で活躍できます。

- 建築会社

- リフォーム会社

- 木材加工・販売会社

木材劣化診断士は、上記のほかにも古民家再生・文化財の保存修復・劣化調査のコンサルティングなど幅広い分野で需要があります。専門性が高い資格のため、ほかの技術者との差別化を図りたい方におすすめです。

⑦木材アドバイザー

木材アドバイザー(通称:木アド)は、木材需給や環境問題などの専門知識をもつことを証明する資格です。

木材アドバイザーを取得すると、木材の種類・特性・用途・環境配慮などの幅広い知識をふまえて、消費者や事業者に専門的なアドバイスができるようになります。

資格を取得するには、一般社団法人全日本木材市場連盟が実施する講習の受講と、資格検定試験の合格が必要です。試験の概要は次のとおり。

| 受験資格 | なし(主に木材関連事業者、林業関係者、流通関係者などが対象) |

| 難易度 | 回ごとに変動 |

| 合格率 | 回ごとに変動 |

| 受験費用 | 約2万円〜3万円(回ごとに変動) |

| 問い合わせ先 | 一般社団法人 全日本木材市場連盟 |

参考:一般社団法人全日本木材市場連盟「木材アドバイザー」

木材アドバイザーは受験のハードルが低く、木材関連の資格入門として最適。資格を取得すると、主に次のような職場で活躍できます。

- 製材所

- 木材販売店

- 住宅メーカー

- 設計事務所

- 地方自治体

- イベント業界

ほかの民間資格は技術職が中心ですが、木材アドバイザーは接客やPR活動にも携われます。企画職や営業職にも仕事の幅を広げていけるので「木材のよさを伝えたい」「いろんなキャリアを経験したい」という方におすすめです。

【国家資格】木材に関する資格一覧

国家資格は社会的信用力が高く、取得すると就職・転職が有利になることが多いです。ただし、民間資格と比べると試験の難易度が高いため、勉強にはある程度時間がかかると思っておきましょう。

木材に関する国家資格一覧は次のとおりです。

機械木工技能士・建具製作技能士・家具製作技能士は「職業能力開発促進法」に基づく国家資格です。資格には特級・1級・2級・3級があり、それぞれ求められる技能レベルが異なります。

| 特級 | 管理者や監督者レベル |

| 1級 | 上級者レベル |

| 2級 | 中級者レベル |

| 3級 | 初心者レベル |

また、木材加工用機械作業主任者は「労働安全衛生法」に基づく国家資格で、等級はありません。それぞれの資格の合格率・難易度・受験資格などを詳しくみていきましょう。

①機械木工技能士

機械木工技能士は、木材加工機械を用いた加工技術を認定する国家資格です。

機械木工技能士を取得すると、木材加工機械(丸のこ盤、かんな盤、帯のこ盤、NCルーターなど)を安全かつ正確に操作する技術を身につけられます。

資格を取得するには、都道府県職業能力開発協会が実施する学科試験と実技試験の両方をクリアすることが必要です。試験の概要は次のとおり。

| 受験資格 | 【特級】実務経験5年 【1級】実務経験7年(短縮あり) 【2級】実務経験2年(短縮あり) 【3級】実務経験不要 |

| 難易度 | ★★★★☆(等級により異なる) |

| 合格率 | 約40〜70%(等級により異なる) |

| 受験費用 | ・学科試験:3,100円 ・実技試験:18,200円 (都道府県により異なる) |

| 問い合わせ先 | 都道府県職業能力開発協会 |

参考:中央職業能力開発協会「令和7年度技能検定受験案内全等級用パンフレット」、愛知県職業能力開発協会「令和7年度 前期 技能検定職種別(作業)別合格状況」

機械木工技能士に限らず、技能士は特級のみ5年間の有効期間があります。1級から3級は有効期間がなく、合格すれば一生涯「技能士」を名乗ることが可能です。

活躍できる主な職場は次のとおり。

- 製材工場

- 家具製造会社

- 建築用材の加工工場

- 木材加工機械メーカー

従業員に技能士がいると、企業は製品の生産性向上・品質維持・顧客からの信頼獲得などに役立ちます。「手に職をつけたい」と考える方は技能士を取得すると、就職・転職で有利になるでしょう。

②建具製作技能士

建具製作技能士は、木製の建具(ドア・窓枠・障子・ふすまなど)の製作技能を認定する国家資格です。

建具製作技能士を取得すると、図面の読み取りから材料の選定・加工・組み立て・調整まで、建具製作の一連の工程を高い精度でおこなえるようになります。

資格を取得するには、都道府県職業能力開発協会が実施する学科試験と実技試験の両方をクリアすることが必要です。試験の概要は次のとおり。

| 受験資格 | 【特級】実務経験5年 【1級】実務経験7年(短縮あり) 【2級】実務経験2年(短縮あり) 【3級】実務経験不要 |

| 難易度 | ★★★☆☆(等級により異なる) |

| 合格率 | 約50〜100%(等級により異なる) |

| 受験費用 | ・学科試験:3,100円 ・実技試験:18,200円 (都道府県により異なる) |

| 問い合わせ先 | 都道府県職業能力開発協会 |

参考:中央職業能力開発協会「令和7年度技能検定受験案内全等級用パンフレット」、愛知県職業能力開発協会「令和7年度 前期 技能検定職種別(作業)別合格状況」

令和7年度(前期)の合格者数は2名です。建具製作技能士を取得すると、主に次のような職場で活躍できます。

- 建具製作会社

- 建具小売店

- リフォーム会社

- 古民家再生や文化財修復の現場

和風建築の需要が高まっている昨今、伝統的な建具製作の技術をもつ職人は貴重な存在です。少しずつ現場経験を積み上げれば、将来は独立して建具店を営むキャリアパスも視野に入れられるでしょう。

伝統技術を継承しながら、職人としての確かな技術を身につけたい方におすすめの資格です。

③家具製作技能士

家具製作技能士は、木製家具(テーブル・椅子・たんすなど)の製作技能を認定する国家資格です。

家具製作技能士を取得すると、図面の読み取りから材料の選定・加工・組み立て・仕上げまで、家具製作の全工程を高いレベルでこなせるようになります。

資格を取得するには、都道府県職業能力開発協会が実施する学科試験と実技試験の両方をクリアすることが必要です。試験の概要は次のとおり。

| 受験資格 | 【特級】実務経験5年 【1級】実務経験7年(短縮あり) 【2級】実務経験2年(短縮あり) 【3級】実務経験不要 |

| 難易度 | ★★☆☆☆(等級により異なる) |

| 合格率 | 約80%(等級により異なる) |

| 受験費用 | ・学科試験:3,100円 ・実技試験:18,200円 (都道府県により異なる) |

| 問い合わせ先 | 都道府県職業能力開発協会 |

参考:中央職業能力開発協会「令和7年度技能検定受験案内全等級用パンフレット」、愛知県職業能力開発協会「令和7年度 前期 技能検定職種別(作業)別合格状況」

令和7年度(前期)の合格者数は23名(家具手加工作業4名、いす張り作業19名)です。家具製作技能士を取得すると、主に次のような職場で活躍できます。

- 家具製造会社

- インテリアショップ

- オーダーメイド家具工房

- 住宅メーカーの家具部門

オーダーメイド家具への需要は根強く、技能士の資格があると顧客からの信頼も得やすくなります。「オリジナルの木製家具をつくりたい」「家具工房を開くのが夢」といった方には、家具製作技能士の資格が大きな武器となるでしょう。

ものづくりの喜びを感じながら、職人としてのキャリアを築きたい方におすすめの資格です。

④木材加工用機械作業主任者

木材加工用機械作業主任者は「労働安全衛生法」に基づく国家資格です。

木材加工の現場では、丸のこ盤やかんな盤などの危険な機械を使用します。木材加工用機械作業主任者を取得すると、作業の直接指導や安全装置の点検など、現場の安全を守る”現場責任者”のポジションを担えるようになります。

資格を取得するには、各地域の登録教習機関が実施する「木材加工用機械作業主任者技能講習」の修了(修了試験の合格)が必要です。試験の概要は次のとおり。

| 受験資格 | ・満18歳以上(機関により異なる) ・実務経験3年を有する者 ・厚生労働大臣が認める者 |

| 難易度 | ★★☆☆☆ |

| 合格率 | 約80%(回ごとに変動) |

| 受験費用 | 約11,000円〜18,000円 (機関により異なる) |

| 問い合わせ先 | 都道府県労働局に登録された登録教習機関(「厚生労働省:登録教習機関一覧」を参照) |

参考: 東京労働基準協会連合会、埼玉建設、大阪府木材連合会、鹿児島県木材協会連合会

労働安全衛生法第14条に基づき、木材加工用機械を5台以上有する事業所は、木材加工用機械作業主任者を選定することが義務づけられています。活躍できる主な職場は次のとおりです。

- 製材工場

- 建築資材会社

- 家具製造会社

- 木材加工機械を扱う事業所

木材加工業で需要の高い資格のため「手に職をつけたい」「現場責任者のキャリアを築きたい」という方は、お近くの登録教習機関の最新案内をチェックしてみてください。

木材の資格を活かせる実際の会社・求人例

「木材に関する資格を活かせる会社には、実際にどういう所があるの?」と思う方もいるでしょう。ここでは、林業専門の求人サイト「RINDO」に掲載されている求人を例に、木材や林業に関わる仕事をご紹介します。

RINDOとは、林業や木材加工などの優良求人を専門に扱う求人サイトです。2025年10月現在では、株式会社ニセコ雪森考舎が「製材・木材加工スタッフ」と「森林マネジメントスタッフ」を募集しています。

株式会社ニセコ雪森考舎は、北海道虻田郡ニセコ町を拠点に活動する会社です。地域の木材や森林に関する困りごとを解決する取り組みとして、森林活用の相談から木材製作までを一貫して手がけています。

同社の魅力は、資格取得支援制度が充実している点です。木材加工や林業が初めての方でも、働きながら資格を取得できる環境が整っています。

木材や林業に関する資格を取得するメリットは次のとおりです。

- 未経験から即戦力として活躍できる

- キャリアアップによる収入増加が見込める

- 専門知識を持つことで任される仕事の幅が広がる

- 将来的に独立する道が開ける

「木材や自然に関わる仕事がしたい」「手に職をつけて安心したい」と考えている方は、参考までにRINDOの求人ページをチェックしてみてください。

▶︎ 製材・木材加工スタッフ募集ページ

▶︎ 森林マネジメントスタッフ募集ページ

▶︎ 株式会社ニセコ雪森考舎紹介ページ

木材の資格一覧についてよくある質問

最後に、木材の資格一覧についてよくある質問をご紹介します。

Q1. 森林に関する国家資格は?

森林に関する国家資格には、森林総合監理士や技術士(森林部門)などがあります。

森林総合監理士(通称:フォレスター)は、地域の森林所有者や林業関係者と連携して、森林の整備・保全をおこなう専門家です。森林や林業に関する幅広い知識と、地域全体を見渡す多角的な視点が求められます。

一方、技術士は森林や林業に関する高度な専門知識と実務経験をもつ技術者です。現地調査データに基づく森林管理や経営計画を立案し、作業現場を適切に指導・監督します。

また、民間資格にも森林に関する資格はいくつかあります。

- 樹木医

- 森林管理士

- 森林情報士

- 森林施業プランナー

- 森林インストラクター

- 森林セラピスト

- 森林教育指導者

- ビオトープ管理士 など

自分の興味やキャリアプランにあわせて、資格取得を検討してみましょう。

関連記事: 森づくりの司令塔!森林施業プランナーとは?仕事内容や資格取得について詳しく紹介

Q2. 林業で働くのに資格は必要?

林業で働く際は、扱う道具やおこなう作業などによって資格が必要になる場合があります。

たとえば、チェーンソーを扱うには「伐木等の業務に係る特別教育」の受講が必須です。また刈払機を扱うには「刈払機取扱作業者安全衛生教育」を受講する必要があります。

ほかにも、林業では幅広い業務をこなしていくうえで、次の資格が必要になるケースが多いです。

- はい作業主任者技能講習

- 玉掛け技能講習

- 高所作業業務の特別教育

- 不整地運搬車運転技能講習

- 車両系建設機械運転技能講習

- フォークリフト運転技能講習

- 小型移動式クレーン運転技能講習

「未経験から資格を取るのは大変……」と思う方もいますが、林業には働きながら資格を取得できる「緑の雇用」制度があります。

資格取得をサポートしてくれる林業会社を選んで応募すれば、未経験からでも安心してキャリアを築けるでしょう。

関連記事: 緑の雇用とは?内容やメリット、取れる資格などを徹底解説!

Q3. 林業の未経験者・収入アップにおすすめの資格は?

未経験から林業を始めたい方におすすめの資格は以下のとおりです。

- 伐木等の業務に係る特別教育(チェーンソーを扱う際に必須)

- 刈払機取扱作業者安全衛生教育(刈払機を扱う際に必要)

- 普通自動車免許(林業現場に多いMT車だとなおよし)

これらの資格があると、林業の現場で即戦力として活躍できるようになります。なかでもチェーンソーと刈払機の資格は基本中の基本なので、就職前に取得しておくと採用率が大幅にアップするでしょう。

また、林業で収入アップしたい方におすすめの資格は以下です。

- 森林施業プランナー(森林の管理・経営計画の専門家)

- 林業技士(林業や森林の専門知識・技術をもつ専門家)

これらの専門資格があると、森林所有者からの信頼を得て仕事を依頼されやすくなります。管理職や現場責任者といったポジションにも就きやすくなるため、キャリアアップを考えている方はぜひ挑戦してみてください。

関連記事: 【林業の資格一覧】事前に取得は必要?キャリアアップできる資格は?徹底解説!

まとめ

木材や森林に関わる仕事は、自然と向き合いながら社会に貢献できる魅力的な仕事です。資格を取得して専門性を高めることで、長く充実したキャリアを築いていけるでしょう。

木材に関する資格を取得すると、主に以下のようなメリットが期待できます。

- 就職・転職で有利になる

- 専門知識と技術力の証明になる

- 収入アップやキャリアアップにつながる

- 将来的に独立する可能性が広がる

- 仕事の幅が広がり、やりがいが増す

木材に関する資格にはそれぞれ特徴があり、活かせる仕事やキャリアパスが異なります。自分の興味やキャリアプランにあわせて、取得する資格を焦らず選んでいきましょう。

林業専門の求人サイト「RINDO」では、資格取得をサポートしてくれる会社の求人を多数掲載しています。「木材の仕事に興味があるけれど、まだ資格を持っていない……」という方も、まずは気になる会社の求人ページをチェックしてみてください。

自分の理想やキャリアプランにあう資格を取得して「木材・林業のスペシャリスト」としてのキャリアを歩まれることを願っています。