NEWS お知らせ・コラム

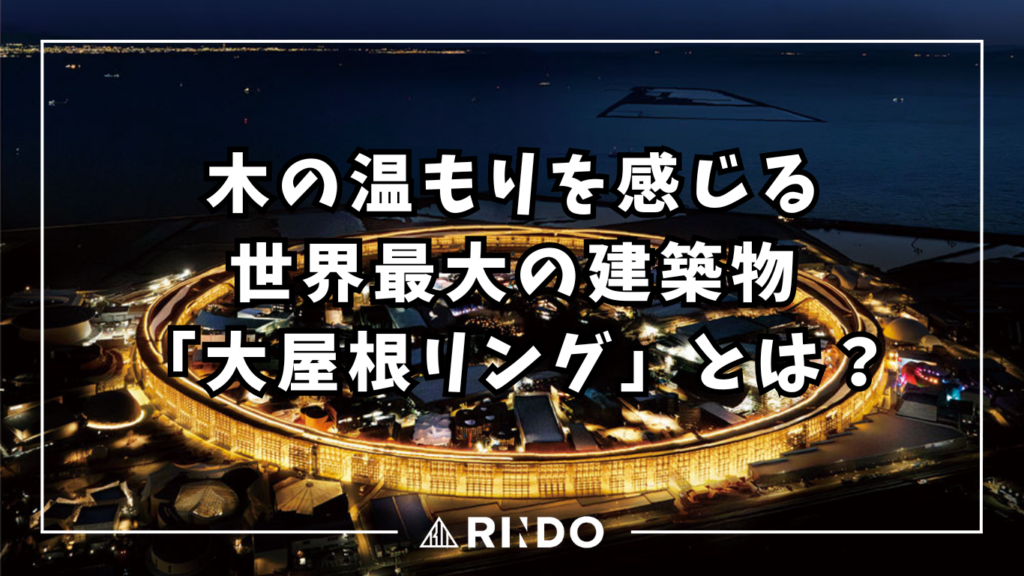

木の温もりを感じる世界最大の建築物「大屋根リング」とは?

大阪・関西万博(Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan)の会場を取り囲むように設計された環状の大屋根、「大屋根リング(The Grand Ring/グランドリング)」。2025年3月4日、この構造物は「世界最大の木造建築物(The largest wooden architectural structure)」としてギネス世界記録™に認定されました。

この記事では、そのスケールと構造、特徴から、そして林業・木材産業に与える影響までを含めて、「大屋根リング」の魅力と意義をじっくり紹介していきます。

大阪・関西万博に来場できなかった方も、ぜひ最後までお読みいただき、「大屋根リング」のスケールを体感してみてくださいね。

\林業は研修・支援制度が充実◎/

\自然のなかでのびのび働こう/

![]()

- 目次

- 大屋根リングの概要

1-1|基本仕様と記録

1-2|建設スケジュールと構築方式- 木の温もりと技術融合

2-1|視覚・感覚としての木のあたたかさ

2-2|構造・意匠・合理性の融合

2-3|昼と夜、季節で変わる表情- 林業・木材産業との関わりと意義

3-1|国産材活用と林業振興の狙い

3-2|林業・人材需要への波及

3-3|プロジェクト後の木材再利用・レガシー構想- 大屋根リングの課題

4-1|維持管理と老朽化

4-2|解体コストと再利用計画

4-3|保存 vs 解体の判断

4-4|利用後の用途と持続性

- 大屋根リングの建築文化的意味

5-1|木造建築の可能性の拡張

5-2|日本の伝統と現代技術の統合表現

5-3|ランドマーク性

5-4|レガシー建築の可能性

- 来場時の見学ポイント

6-1|スカイウォークの高所体験

6-2|屋根下通路の日差し・雨除け空間

6-3|木構造のディテール観察

6-4|昼夜で変わる光の演出

6-5|圧倒的なスケール感の体感

6-6|技術理解を深める展示

- まとめ

大屋根リングの概要

①基本仕様と記録

まずは、大屋根リングの主な仕様について紹介します。

大阪・関西万博公式サイトによると、2025年3月4日にギネス世界記録に認定された最大の木造建築物、「大屋根リング」の詳細は、以下になります。

| 名称 | 大屋根リング (大阪市此花区夢洲) |

| 正式英語記録名 | The largest wooden architectural structure |

| 記録名 | 最大の木造建築物 |

| 認定日 | 2025年3月4日 |

| 建築面積 | 61,035.55 m² |

| 内径 |

約615m |

| 外径 |

約675m |

| 幅 |

約30m |

| 高さ |

約12m(外側約20m) ※来場者が歩くことができるスカイウォークの高さ |

| 使用木材 |

(国産)スギ、ヒノキ (外国産)オウシュウアカマツ ※国産が約7割、外国産が約3割 |

| 基本設計・実施設計・工事監理 |

2025年日本国際博覧会 会場デザインプロデューサー 藤本 壮介 氏 |

| 基本設計 |

東畑・梓設計共同企業体 |

②建設スケジュールと構築方式

大屋根リングの木構造部分の組み立ては、2023年6月に開始され、2024年8月にリング構造がすべて連結されました。

設計段階では、「多様でありながら、ひとつ(Unity in Diversity)」という理念が据えられ、環状構造そのものが、会場のさまざまなパビリオンや空間を包むように配置されています。

施工では、3つの工区(セグメント)に分割して建設が進められ、大林組、清水建設、竹中工務店など複数の事業者が担当しました。

- 北東工区:大林組・大鉄工業・TSUCHIYA共同企業体・株式会社安井建築設計事務所

- 南東工区:清水・東急・村本・青木あすなろ共同企業体

- 西工区 :竹中工務店・南海辰村建設・竹中土木共同企業体・株式会社昭和設計

また、木造部分の骨格(木架構=柱・梁)には 109個のユニット を環状につなぐ方式が採られています。

構造接合部には、日本伝統の「貫接合(ぬきせつごう)」という技術を軸に据えつつ、現代の耐震設計・剛性補強技術を取り入れるハイブリッドな方式が採られています。貫接合とは、柱と柱の間に横木である「貫」を通し、木製の楔(くさび)などで固定する伝統的な木造建築の接合方法で、京都・清水寺の本堂から張り出した「舞台」に見られるような伝統的な施工方法です。

画像提供:株式会社大林組<貫接合>

使用木材量は、全体で約 27,000 m³ に達し、そのうち約7割を国産材(主にスギ、ヒノキ)で賄っています。

日本には、「大屋根リング」以外にも木の魅力を存分に体感できる場所が、全国各地に点在しています。ぜひ、下記の記事を参考に、悠久の時を刻んできた柱や梁に触れる旅をしてみてくださいね。

▶︎日本で訪れるべき木造建築Best7!絶対行きたいスポットを紹介

木の温もりと技術融合

大屋根リングは、ただ大きな木造建築というだけでなく、「木の感性」を体験できる設計と技術融合が随所に散りばめられています。具体的に見ていきましょう。

①視覚・感覚としての木のあたたかさ

環状の木架構が連続する空間は、来場者に木の柔らかな光と影、節や木目のテクスチャーを常に見せながら、屋根下の通路を彩ります。昼光が差し込むと屋根を透過・反射して木質の暖色が空間を覆い、夜間はライトアップにより陰影が強調される演出もなされています。

屋上スカイウォークからの視界は、会場内全体をぐるりと包む風景を眼前にしつつ、外側には、大阪湾や都市風景、瀬戸内の海と空の広がりを望む設計になっており、自然と建築の融合を実感できます。

画像提供:アドタイ <スカイウォークからの景色>

②構造・意匠・合理性の融合

大屋根リングの技術面での魅力を具体的に見ていきましょう。

- 伝統技法 × 近代工法のハイブリッド

先程、大屋根リングの特徴として触れた「貫接合」という神社仏閣建築で用いられてきた接合手法をベースに、現代の計算技術・剛性補強技術などを導入して設計・施工を補強しています。 - モジュール化とユニット設計

109個の木構造ユニットをモジュール化し、それらを環状につなぐ方式。これにより、大量の部材を合理的に製造・輸送・組み立てできる設計としています。 - 剛性と耐震設計

伝統構法のみでは十分な耐震性を確保しにくいため、剛性補強材や鋼材併用補強、構造計算を通じて現代の地震基準を満たすよう設計されています。 - 施工計画とBIM活用

地上で骨組みを組んでから揚重して取り付ける方式とし、各工区の工期や安全性を確保。一連の設計・施工計画にはBIM(Building Information Modeling)を導入して、情報管理と工程最適化が図られています。

- 素材選定・木材の地域性

国産のスギ・ヒノキを中心に採用しつつ、外国産のオウシュウアカマツ(Scots pine)も併用。国産材の比率を高めることで、木材産地や林業界への期待も込められています。

このように、意匠性と構造性、施工効率性がバランスよく設計されているのが大屋根リングの技術面での魅力です。

③昼と夜、季節で変わる表情

昼間は自然光による木の陰影と温かみが際立つ一方、夜には照明演出が建築をライトアップし、環状の輪郭や木のフォルムを浮かび上がらせます。特に夜間はパビリオン群がリングに映り込むような構図になり、幻想的な風景が展開されています。

また、四季を通じた自然の光の変化(朝日・夕日・曇天・雨天など)も、屋根下空間における光と影の変化を通じて、来場者に「環境との共感」を感じさせる設計となっています。

林業・木材産業との関わりと意義

大屋根リングは、建築的な壮観さだけでなく、林業や木材産業にとっても象徴的なプロジェクトとなっています。

特に注目すべきことを3つの点から、詳しく見ていきましょう。

①国産材活用と林業振興の狙い

上記で記載した通り、大屋根リングの建設にあたり、使用木材量は約27,000 m³にも上り、その7割を国産材で賄っています。鹿児島・四国・東北など、各地域産のスギ・ヒノキを採用しており、木材産地・林業者との連携も深く関わるものとなりました。

こうした大規模な木材需要は、木材産地にとっても大きな機会です。

例えば、プロジェクトが地域の製材・乾燥・輸送インフラを活性化させる可能性があります。加えて、木材の品質管理・製材加工の技術向上、寸法の精度確保といった技術基準の引き上げにも資する実験場となります。

画像提供:EXPO2025 <大屋根リングの木材>

②林業・人材需要への波及

「大屋根リング」の建設といった、巨大建築プロジェクトを支えるためには、設計・施工・材料調達・木材加工・品質管理・現場施工技術・メンテナンスまで多岐にわたる人材が必要です。つまり、林業界・木材業界から建築・施工業界まで横断する人材ニーズが生まれます。

例えば、木材選定技師、乾燥制御技術者、構造設計技術者、質感評価者、木材保全技術者など、専門スキルを持つ人材の育成や求人需要が高まります。

RINDOでは、林業に特化した多様な求人情報を多数掲載しています。林業の世界に興味を持った方は、ぜひ求人情報も見て見てくださいね。

また、こうした「木を使った巨大建築」が注目されることで、若年層や建築・デザイン志望者にも、林業・木材産業が「魅力ある産業」として見直されます。木材をただ“素材”として扱うだけでなく、知識・技術・デザイン性をともなう産業分野としての魅力を発信する契機につながります。

③プロジェクト後の木材再利用・レガシー構想

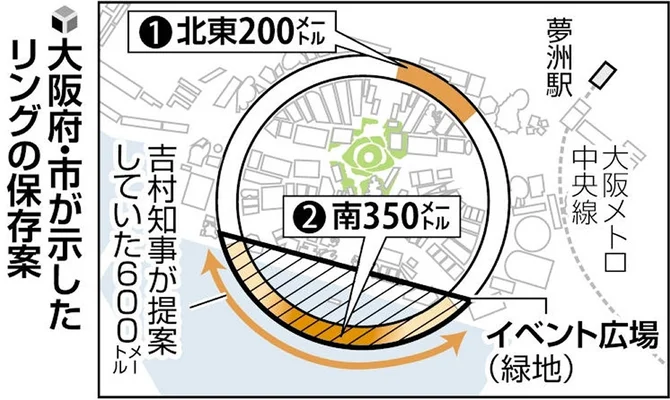

万博終了後、大屋根リングは原則として解体され、土地は大阪市へ返還される予定です。

しかし、すべてを壊して無にするのではなく、部材を再利用したり、リングの一部(北側約200 mほど、南側300 mほど)を残す構想も議論されています。

このような再利用・保存の取り組みは、木材の循環利用という観点からも極めて興味深く、廃材活用・部材転用事業、家具・公共施設への再配置、パーツ保存展示など、新たな木材関連ビジネス機会の広がりも期待されます。

大屋根リングの課題

画像提供:EXPO2025 <大屋根リングの課題>

続いて、大屋根リングの課題について4つの点から見ていきましょう。

①維持管理と老朽化

大屋根リングのような大規模木造建築では、竣工後の維持管理が最大の課題のひとつです。

木材は自然素材であるがゆえに、鉄やコンクリートと比べて環境の影響を受けやすい特性があります。特に雨水処理の不備は劣化を加速させる要因となり、防腐・防蟻処理や定期的なメンテナンスが欠かせません。

さらに、リング状という特殊な構造ゆえに点検対象となる範囲は膨大で、細部の確認にも相応の労力が必要となります。時間の経過とともに、修繕費や人件費といった維持コストがどの程度膨らむのかは、今後の運営に大きく影響すると考えられます。

②解体コストと再利用計画

また、将来的な解体や改修の局面においても課題は少なくありません。

木造建築の強みのひとつは、部材の再利用が可能である点ですが、実際にはコストや物流、さらには技術的なハードルが立ちはだかります。部材の劣化度合いや接合部の損傷状態によって、再利用できるかどうかは大きく左右されるため、計画通りにリユースできない可能性もあります。

数万本規模の木材が使われている大屋根リングでは、その搬出・選別・加工のプロセスだけでも相当な手間と費用を要することが想定されます。

環境負荷を抑えつつ再資源化を進められるかどうかが、今後の建築業界全体にとっても重要な試金石となります。

③保存 vs 解体の判断

大屋根リングの建設費用については、報道によれば約344億円が投じられたとされています。これだけの巨額を投資した建築物を、イベント終了後にすぐに解体してしまうのは社会的にも大きな議論を呼ぶことは避けられません。

一方で、土地再開発計画や維持コストとの兼ね合いを考えると、全体を保存し続けることは現実的に難しいとの見方もあります。

そのため、どの部分を残し、どの部分を取り壊すかといった「選択と集中」が今後の検討課題となるでしょう。部分保存を前提とした活用計画を策定するには、行政、地域住民、建築関係者の合意形成が不可欠であり、時間をかけた議論が必要となります。

④利用後の用途と持続性

解体か保存かという判断に直結するのが、利用後の用途設計です。

もし一部を残すのであれば、単にモニュメント的に保存するのではなく、地域に根差した新しい役割を与えることが求められます。例えば、地域住民の交流施設や観光資源として再活用することができれば、木材利用の価値を次世代につなげることが可能です。

また、解体時に発生する木材を家具や内装材として再利用すれば、サステナブルな循環型社会づくりの象徴ともなり得ます。

こうした取り組みは、林業や木材加工業の新たなビジネス機会にも直結します。持続可能な建築を実現するためには、「どのように残すか」「どのように活用するか」を地域社会とともに考えていくことが不可欠です。

大屋根リングの建築文化的意味

続いて、大屋根リングの建築文化的意味を以下、4つの点から詳しく見ていきます。

①木造建築の可能性の拡張

大屋根リングは、木造建築が持つ可能性を大きく広げる存在です。

これまで「木造=住宅や小規模施設」といったイメージが一般的でしたが、今回のプロジェクトでは、それを覆すスケールでの挑戦が実現しました。全長2kmを超える木造リング構造は、従来なら鉄骨やコンクリートでしか実現できないと考えられていた大規模空間を木材で形づくる試みです。

この成功は、将来的に公共施設やアリーナ、さらには空港ターミナルのような大スパン建築にも木造を導入する道を開くかもしれません。木の温もりと先端建築の融合は、都市や社会の景観に新たな選択肢を与えることにつながります。

②日本の伝統と現代技術の統合表現

大屋根リングの魅力は、規模だけではありません。

「貫接合」に代表される日本の伝統的木造技術を、現代の構造解析やモジュール化技術と掛け合わせることで、まったく新しい建築表現を生み出しています。

これは単なる復古主義ではなく、伝統を尊重しながらも未来に向けて進化させる試みです。文化を継承しつつ革新を実現するこの姿勢は、世界的にも注目されるべき日本独自の建築哲学とも言えます。

③ランドマーク性

大屋根リングは、建築物であると同時に「象徴」としての役割も担っています。

会場をぐるりと取り囲む環状の木屋根は、訪れる人々に安心感と包容力を与え、「つなぎ・ひらかれた空間」を体現するデザインです。設計を手がけた藤本 壮介 氏が語る「つなぎ、ひらかれた円環」という思想は、その形態に力強く表現されています。

建築そのものがメッセージを放ち、人と人、人と地域を結びつけるランドマーク的な存在となっています。

④レガシー建築の可能性

そして、大屋根リングの最大の挑戦のひとつは「レガシー」としてのあり方です。

万博終了後もすべてを解体してしまうのではなく、残す部分や再利用を検討することで、単なる期間限定の展示建築から「持続する都市資源」へと昇華させる可能性を秘めています。

解体された木材が新たな建築や家具、公共施設の一部へと生まれ変われば、その物語は地域に受け継がれていきます。こうした循環型の発想は、持続可能な社会づくりの象徴ともなり得ます。

来場時の見学ポイント

大屋根リングは、ただの巨大木造建築ではなく、「歩き・見上げ・触れて」体感することでその真価がわかる建築です。

来場者にとって特に印象的なポイントについて、以下で詳しく見ていきましょう。

①スカイウォークの高所体験

まず体験してほしいのが、地上約12メートル(最大で20メートル級)に位置する屋上回廊「スカイウォーク」です。

大屋根の上を歩くことで、環状構造の連続性や会場全体を取り囲むスケール感を、足元から直接感じることができます。眼下に広がるパビリオン群や、遠くに見える都市風景とのコントラストは迫力満点で、訪れる人に「この建築はただ大きいだけではない」と実感させてくれます。

②屋根下通路の日差し・雨除け空間

屋根の下に広がる回廊空間も見逃せません。

幅30メートルにも及ぶ大屋根は、直射日光や雨をやわらげ、来場者が快適に移動できる空間を生み出しています。木質の柱や梁に包まれながら歩くと、巨大建築の中にいても木の温もりを感じることができます。

会場の各パビリオンをつなぐ動線としてだけでなく、滞在者が木造空間を五感で味わうことができる「都市の中の森」のような存在です。

画像提供:WIRED <大屋根リング>

③木構造のディテール観察

建築好きや林業関係者にとって注目すべきは、木構造のディテールです。

柱と梁をつなぐ接合部や、貫を用いた組み合わせ、部材に残る節や木目は、それぞれ異なる表情を持っています。これらを近くで観察すると、木材という素材が持つ個性と、それを活かしながら巨大建築を成立させる職人技を実感できます。

普段は気づかない木材の強さやしなやかさに改めて驚かされるはずです。

④昼夜で変わる光の演出

大屋根リングは、時間帯によってまったく違う表情を見せます。

昼間は木材の色合いが太陽光に照らされて柔らかく映え、木陰が涼やかなリズムをつくります。夜になるとライトアップが施され、幻想的で近未来的な空間へと変貌します。

昼と夜、両方を体験することで、この建築が持つ多面性や奥深さを感じることができます。

⑤圧倒的なスケール感の体感

環状構造の全長は2kmを超え、屋根の幅は30メートル。歩けば歩くほど、その巨大さと連続性に圧倒されます。

部分的に構造断面が見える場所を探すと、木材がどのように積み重なり、支え合っているのかを直感的に理解できます。

まるで木がつくりだす「都市インフラ」に触れているような感覚を味わえるはずです。

⑥技術理解を深める展示

もし機会があれば建設中の工事工程を記録した展示や、構造模型、部材サンプルの展示もチェックすると良いでしょう。

こうした展示は、単なる「巨大な木造建築」から一歩進んで、なぜこれほど大規模な木造が可能になったのか、その背景にある技術革新や木材加工技術の進歩を知るきっかけになります。

このように大屋根リングを歩き、見上げ、触れることで、多くの人が「木」という素材の力を改めて感じることが出来ます。

そして同時に、その素材を森から伐り出し、加工し、建築へとつなげる林業従事者の役割の大きさにも気づかされます。今後、木材需要の拡大や木造建築の普及が進めば、林業のフィールドはますます広がり、多様な人材の活躍が求められるでしょう。

この記事を読み、林業の仕事に少しでも興味を持った方は、林業に特化した求人情報を掲載する RINDOをぜひ、ご覧ください。林業未経験の方でも、経験豊富なアドバイザーがLINEでキャリア相談に応じてくれるので、安心して新たな一歩を踏み出せますよ。

まとめ

「大屋根リング」は、規模・技術・デザイン・象徴性のすべてにおいて、世界的に注目される木造建築の挑戦です。

環状に広がる木屋根の下を歩けば、木の温もりと構造の力強さを同時に感じられる空間が広がっています。日本の伝統技法と最新の構造設計を融合させ、モジュール化やBIMを駆使しながら国産材を活用したその設計思想は、木造建築の未来を指し示すモデルケースと言える建物です。

また、このプロジェクトは建築分野にとどまらず、林業や木材産業とも深く結びついています。木材の安定供給や流通システム、加工技術の発展、さらには専門人材の育成にまで波及効果をもたらす点で、大きな意義を持っています。

さらに、解体後の再利用や保存計画を含めた「木材の循環利用」という視点でも、実験的で先進的な取り組みと言えます。

そして、こうした木造建築の広がりは、林業の現場に新しい可能性を生み出します。木を伐り、育て、活かす仕事に携わる人材は、これからますます必要とされるはずです。

林業や木材加工、木造建築に関心を持った方は、林業に特化した求人サイトRINDO をぜひ、活用してみてくださいね!森林整備や製材・木材加工、林業造園技術職など幅広い求人情報を掲載しており、未経験の方も経験豊富なアドバイザーによる無料のキャリア相談を通じて、安心して新しい一歩を踏み出せます。