NEWS お知らせ・コラム

日本で訪れるべき木造建築Best7!絶対行きたいスポットを紹介

日本には、長い歴史の中で受け継がれてきた木造建築が数多く残されています。

寺社や城郭といった伝統的な建築はもちろん、現代的な技術を駆使したスタジアムや展示施設まで、木の魅力を存分に体感できる場所は全国各地に点在しています。木の温もりや優雅な佇まいは、季節の移ろいとともに表情を変え、訪れる人々の心を魅了してきました。

特に紅葉が美しい秋は、こうした木造建築を巡るのにぴったりの季節です。澄んだ空気の中で、悠久の時を刻んできた柱や梁に触れながら、その土地の歴史や文化、そして木材が持つ力強さを感じてみてはいかがでしょうか。

この記事では、「日本で訪れるべき木造建築Best7」と題し、古代から現代までを代表する7つのスポットをご紹介します。秋の観光にぜひ足を運んで、その魅力を肌で感じてみてくださいね。

\林業は研修・支援制度が充実◎/

\自然のなかでのびのび働こう/

![]()

- 目次

- 法隆寺(奈良県)— 世界最古の木造建築群

1-1|概要と歴史

1-2|建築的特徴と木材・構造

1-3|魅力・訪問ポイント- 東大寺の大仏殿(奈良県) — 世界最大級の木造建築

2-1|概要と歴史

2-2|建築的特徴と木材・構造

2-3|魅力・訪問ポイント- 東寺五重塔(京都府) — 日本一の高さの木造塔

3-1|概要と歴史

3-2|建築的特徴と木材・構造

3-3|魅力・訪問ポイント- 姫路城(兵庫県) — 白鷺城と称される世界遺産の名城

4-1|概要と歴史

4-2|建築的特徴と木材・構造

4-3|魅力・訪問ポイント- 国立競技場(東京都) — 木と緑が調和する“杜のスタジアム”

5-1|概要と歴史

5-2|建築的特徴と木材・構造

5-3|魅力・訪問ポイント- 有明GYM-EX(東京都) — 最新技術と木材が融合した多目的展示施設

6-1|概要と歴史

6-2|建築的特徴と木材・構造

6-3|魅力・訪問ポイント- 大阪・関西万博の大屋根リング — 世界最大級の木造建築プロジェクト

7-1|概要と歴史

7-2|建築的特徴と木材・構造

7-3|魅力・訪問ポイント- まとめ

法隆寺(奈良県)— 世界最古の木造建築群

画像提供:法隆寺

まずは、紅葉が美しい秋、悠久の時を感じながら訪れたい「法隆寺」です。

世界最古の木造建築として名高く、日本の木造建築史を肌で感じることができます。

ここでは、3つのカテゴリ(概要と歴史、建築的特徴と木造・構造、魅力・訪問ポイント)に分けて紹介します。

①概要と歴史

奈良県生駒郡斑鳩町に位置する法隆寺は、日本を代表する古刹であり、「世界最古の木造建築群」としてユネスコの世界文化遺産にも登録されています。

創建は飛鳥時代の607年、聖徳太子と推古天皇によって建立されたと伝えられています。以来、幾度となく災害や戦乱に見舞われましたが、その都度修復が行われ、約1,400年もの時を超えて今日に至ります。

法隆寺は大きく「西院伽藍」と「東院伽藍」の二つのエリアに分かれており、五重塔や金堂を中心とする西院伽藍は飛鳥建築の姿を今に伝える貴重な存在です。また、夢殿を中心とする東院伽藍は、聖徳太子信仰の広がりを象徴しています。

歴史そのものを体現する建築群として、日本文化の礎を感じられる場所です。

②建築的特徴と木材・構造

法隆寺の建築群は、飛鳥時代の技術と木造建築の粋が凝縮されています。

とりわけ五重塔は、高さ約32メートルを誇り、中心を貫く「心柱」が地中深く埋め込まれていることで有名です。この構造は、地震大国・日本における耐震設計の先駆けとされ、揺れを吸収して倒壊を防ぐ役割を果たしています。

柱や梁には良質なヒノキが使用され、伐採から千年以上経った今でもその強度を保ち続けている点は、木材の耐久性と当時の林業・木材加工技術の高さを物語っています。

画像提供:五重塔

また、金堂では、組物(斗栱)や屋根の反り、柱間のバランスなどに飛鳥様式の特徴が見られます。釘をほとんど使わず、木と木を緻密に組み合わせる「仕口」「継手」と呼ばれる伝統技法が用いられており、木造建築がいかに精緻な構造体であるかを実感できます。

さらに、八角形の独特な構造を持つ夢殿は、聖徳太子を祀るための建物であり、円堂形式の珍しい建築様式を今に伝えています。

画像提供:金堂

③魅力・訪問ポイント

法隆寺を訪れる最大の魅力は、世界最古の木造建築に直接触れられることです。

長い年月を経た木材は深みのある色合いを帯び、どこか温かみを感じさせます。秋には境内の木々が紅葉し、五重塔や金堂を背景にした景観は格別の美しさを放ちます。さらに、夢殿では聖徳太子ゆかりの宝物が公開される特別拝観の時期もあり、歴史と建築美を同時に楽しめるのも魅力です。

建築好きの方には、柱の太さや木組みの複雑さをじっくり観察することをおすすめします。特に五重塔の内部構造や、金堂の斗栱(ときょう)部分は、飛鳥時代の職人技を今に伝える貴重な学びの場です。

また、法隆寺は広大な敷地を持ち、ゆったりと散策できるため、木造建築と自然の調和を心ゆくまで堪能できます。歴史ファン、建築愛好家、そして紅葉狩りを楽しみたい観光客にとっても、一度は訪れておきたいスポットです。

東大寺の大仏殿(奈良県) — 世界最大級の木造建築

画像提供:東大寺

次に、秋の澄んだ空気の中で、その壮大なスケールを体感したい「東大寺大仏殿」です。

世界最大級の木造建築が放つ圧倒的な存在感は、心に深く刻まれます。

①概要と歴史

東大寺の大仏殿は、奈良市に位置する華厳宗大本山・東大寺の中心伽藍であり、正式名称を「金堂」といいます。

奈良時代、聖武天皇の勅願により建立され、国家の平和と安寧を祈るために大仏(盧舎那仏)が造立されました。

天平勝宝4年(752年)には盛大な大仏開眼供養が行われ、全国から僧侶や技術者が集まりました。その後、火災や戦乱によって何度も焼失し、再建を繰り返してきた歴史があります。

現在の建物は江戸時代中期の1709年に再建されたもので、当初の規模より縮小されてはいるものの、依然として世界最大級の木造建築として知られています。

②建築的特徴と木材・構造

大仏殿の特徴は、その圧倒的なスケールと巧みな木造建築技術にあります。

幅約57メートル、奥行き約50メートル、高さ約48メートルという巨大な構造を支えるため、ケヤキやヒノキといった堅牢な木材が使用されています。特に屋根を支える柱は圧巻で、直径数メートルにも及ぶ太い柱が堂内に林立し、重厚な屋根を支えています。

創建当初は現在の約1.5倍の規模を誇ったとされ、木材の調達や加工技術の高さ、そして多くの職人や地域社会が力を合わせた国家的事業であったことがうかがえます。現存の建物も、江戸時代の再建にあたり全国各地から木材が集められ、伝統的な工法によって組み上げられました。

③魅力・訪問ポイント

大仏殿の最大の見どころは、もちろん世界最大級の大仏(盧舎那仏)です。高さ約15メートルの巨大な仏像は、静かに訪れる人々を迎え、その存在感に圧倒されます。

また、堂内にある「柱の穴くぐり」は人気の体験スポットです。柱の根元に開けられた穴の大きさは大仏の鼻の穴と同じとされ、ここをくぐり抜けると無病息災が叶うと伝えられています。

さらに、大仏殿前の広大な参道や、春日山の自然と調和した景観も訪問者に安らぎを与えます。

境内では四季折々の風景を楽しむことができ、特に桜や紅葉の時期には多くの観光客で賑わいます。奈良を代表する観光地であると同時に、日本の木造建築の粋を体感できる場所として、何度訪れても新たな魅力を発見できるところです。

画像提供:大仏殿

東寺五重塔(京都府) — 日本一の高さの木造塔

画像提供:東寺五重塔

続いて、京都の街に凛とそびえる「五重塔」です。五重塔は、紅葉とともに訪れると格別の美しさを見せてくれます。

日本一の高さを誇る木造塔が、信仰と建築技術の粋を感じさせます。3つのカテゴリについて詳しく見ていきましょう。

①概要と歴史

京都駅の南に位置する世界遺産・東寺は、平安京遷都と同時に建立された官寺であり、真言宗の根本道場として知られています。

その象徴ともいえるのが五重塔です。高さ約55メートルを誇る五重塔は、日本一の高さを誇る木造塔として国内外に広く知られています。

創建は平安時代初期、嵯峨天皇から空海(弘法大師)に下賜された東寺において始まりました。

しかし、その後は落雷や火災により4度も焼失しており、現在の塔は江戸時代の1644年、徳川家光の寄進によって再建されたものです。以来370年以上にわたり、京都のシンボルとして市民や参拝者に親しまれ続けています。

②建築的特徴と木材・構造

五重塔は、塔の内部まで緻密に設計された伝統的な木造建築の粋を示す建物です。

構造は、中央を貫く心柱(しんばしら)を中心に各層を安定させる仕組みで、地震の揺れを吸収・分散する耐震性に優れた構造となっています。この心柱には堅牢なヒノキが用いられ、外部の柱や梁にもスギやケヤキなど、長期的に耐久性を持つ木材が選ばれています。

また、屋根は重厚な檜皮葺(ひわだぶき)で覆われ、優雅な曲線を描きながら塔全体の荘厳さを際立たせています。

五層それぞれに仏像や曼荼羅が安置されており、内部は真言密教の世界観を象徴する空間になっています。木材の組み上げは釘をほとんど使わず、仕口や継手と呼ばれる日本の伝統的な木工技術が駆使されている点も見逃せません。

③魅力・訪問ポイント

東寺の五重塔は、外観だけでも圧倒的な存在感を放ち、京都の街並みの中でも、ひときわ目を引きます。

通常、塔の内部は特別公開時のみ拝観が可能で、その際には各層に安置された密教美術を間近に見ることができます。

春と秋には夜間ライトアップが行われ、幻想的な五重塔と庭園の景色は観光客に大人気です。境内の庭園は四季折々の花木に彩られ、春には桜、秋には紅葉との共演が楽しめます。

また、五重塔は「日本一の高さの木造塔」として建築や木材に関心を持つ人々にとっても必見の存在です。京都観光の定番スポットでありながら、訪れるたびに異なる表情を見せてくれるため、歴史ファンから建築愛好家、写真愛好家に至るまで幅広い層に支持されています。

画像提供:東寺五重塔の夜景

姫路城(兵庫県) — 白鷺城と称される世界遺産の名城

画像提供:姫路城

秋の柔らかな光の中で、白壁が美しく輝く「姫路城」もぜひ訪れたい場所です。

白鷺が舞い降りたかのような優美な姿を眺めながら、日本屈指の歴史と建築美を堪能できます。

①概要と歴史

兵庫県姫路市にそびえる姫路城は、白漆喰に覆われた美しい外観から「白鷺城(しらさぎじょう)」の愛称で親しまれ、日本を代表する城郭建築です。

1993年には奈良の法隆寺とともに日本で初めてユネスコの世界文化遺産に登録され、その保存状態の良さや建築的価値が高く評価されています。

城の起源は14世紀に赤松貞範が築いた小規模な砦にさかのぼりますが、現在の姿となったのは戦国時代末期から江戸初期にかけてのことです。

特に、池田輝政による大規模な改修(1601〜1609年)によって、壮麗な天守閣を中心とした総構えの城郭が完成しました。以来、戦火や空襲を奇跡的に免れた姫路城は、400年以上にわたり当時の姿をほぼそのままに残しています。

②建築的特徴と木材・構造

姫路城の中心となる大天守は、高さ約31.5メートル、石垣を含めると約46メートルに達し、木造建築としては圧倒的な規模を誇ります。

構造の基盤には強固な花崗岩の石垣が築かれ、その上にヒノキやスギなどの堅牢な木材が組み上げられています。内部は6層構造で、各階を支える柱や梁には大径木がふんだんに用いられ、堅牢かつ柔軟な木組みによって耐震性を確保しています。

屋根には白漆喰で固められた瓦が葺かれ、火災への耐久性を高めるとともに、城全体に白鷺が羽を広げたような優美さを与えています。

また、複雑に入り組んだ渡櫓や多門櫓などの建造物群は、敵の侵入を阻む巧妙な防御機能を持ち、軍事施設としての実用性と美観を両立させています。木材と石材の調和、そして白漆喰の輝きが織り成す景観は、他の城郭には見られない独自の魅力を放っています。

③魅力・訪問ポイント

姫路城の最大の魅力は、壮大な天守とその周囲に広がる巧妙な縄張り(城郭配置)にあります。

城内を歩くと、迷路のように入り組んだ通路や門が連続し、かつての防御機能を体感できます。

天守最上階からは姫路市街や瀬戸内海までを一望でき、当時の権力者が見ていたであろう景色に思いを馳せることができます。

また、春には約1,000本の桜が咲き誇り、白壁と淡いピンクの花のコントラストが多くの観光客を魅了します。秋には紅葉が庭園を彩り、四季折々に異なる風情を楽しむことができます。

2015年には「平成の大修理」を終え、より一層美しい姿を取り戻した姫路城は、歴史ファンや建築愛好家はもちろん、家族連れや海外観光客にも人気のスポットです。城下町散策とあわせて訪れることで、地域の文化や食も堪能できるのも大きな魅力です。

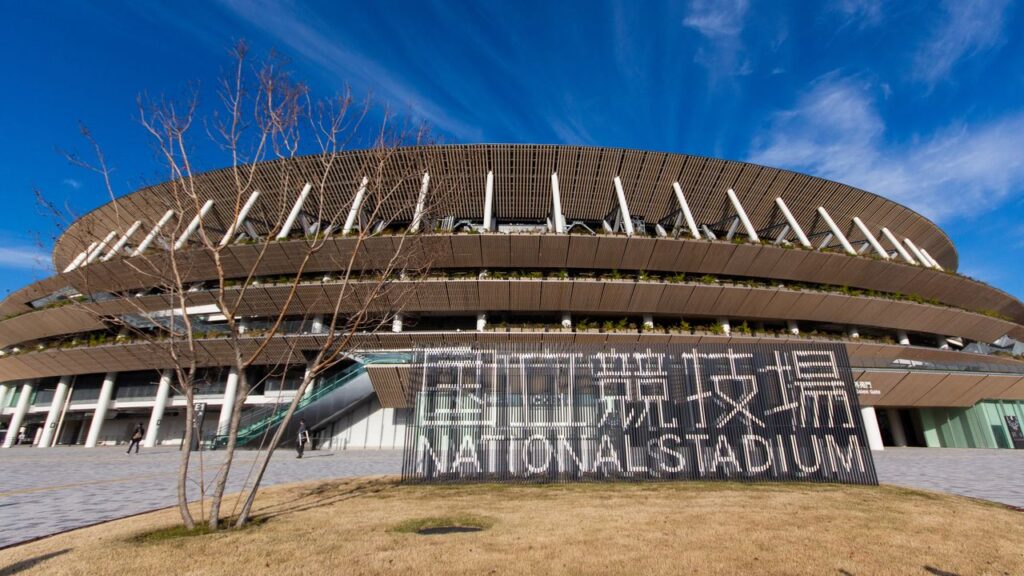

国立競技場(東京都) — 木と緑が調和する“杜のスタジアム”

画像提供:国立競技場

2025年9月21日まで開催された「東京2025 世界陸上」の舞台でもあった、国立競技場も秋の観光に最適です。

伝統的な木造建築の温もりと現代的デザインが融合した“杜のスタジアム”は、散策するだけでも心地よい空間です。以下、3つのカテゴリについて詳しく見ていきましょう。

①概要と歴史

東京都新宿区に位置する国立競技場は、日本スポーツの聖地として長い歴史を持つ施設です。

初代の競技場は1958年に完成し、1964年の東京オリンピックのメイン会場として世界的に知られるようになりました。その後、老朽化に伴い建て替えが決定され、2019年に新しい国立競技場が竣工。翌2021年には東京2020オリンピック・パラリンピックのメインスタジアムとして世界の注目を集めました。

設計を手掛けたのは世界的建築家 隈 研吾 氏であり、日本らしさを重視した「木と緑のスタジアム」というコンセプトのもとに生まれ変わりました。

従来の巨大スタジアムのイメージを覆すように、自然素材をふんだんに用い、周囲の明治神宮外苑や新宿御苑と調和する景観が特徴です。

②建築的特徴と木材・構造

新国立競技場の設計で特筆すべきは、木材の大胆な活用です。

外観をぐるりと取り囲む庇(ひさし)には、日本全国47都道府県から集められた木材が使われており、地域の特色を象徴する「日本の木の力」が結集しています。

特に庇部分は、木材と鉄骨を組み合わせたハイブリッド構造となっており、耐久性と美観を両立。これにより、外観には木の温もりが感じられながらも、巨大建築物としての安全性が確保されています。

屋根は通気性を考慮した開口部を設け、自然風を取り込むパッシブデザインを導入。スタジアム内部の観客席には、竹や木を模したデザインが採用されており、観戦空間にも自然素材の心地よさを感じられる工夫が施されています。

巨大コンクリート建造物でありながら、「都市の森」に包まれるような感覚を与える点が大きな特徴です。

画像提供:国立競技場の庇

③魅力・訪問ポイント

国立競技場の魅力は、最新鋭のスポーツ施設でありながら、日本の木造文化を取り込んだ独自のデザインにあります。

スポーツイベントやコンサートの会場として利用されるだけでなく、事前予約制で内部の見学ツアーも実施されており、建築に興味がある人にとっては必見の体験です。

特に、庇に組み込まれた木材の質感や、外観全体を包み込むような木と緑の調和は、写真では伝わりきらない迫力があります。また、周辺には神宮球場や秩父宮ラグビー場などスポーツ関連施設が集まり、散策するだけでも楽しめるエリアです。

夜にはライトアップされ、温かみのある木材と現代建築が融合した姿を眺めることができます。伝統と革新が融合したこの競技場は、東京観光の新たな名所として一度は訪れたいスポットです。

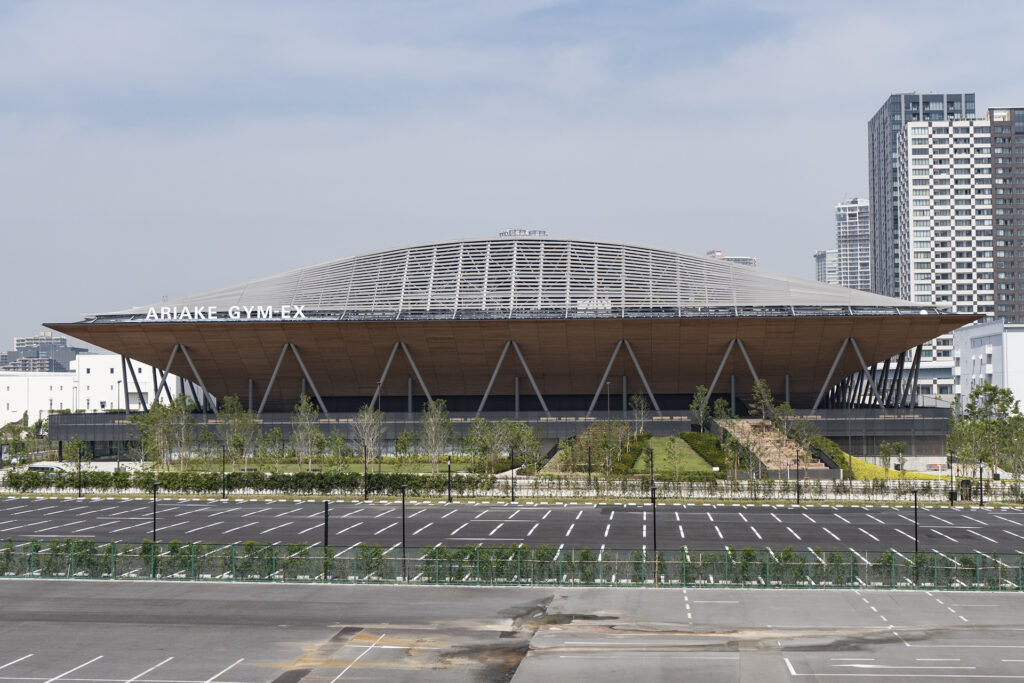

有明GYM-EX(東京都) — 最新技術と木材が融合した多目的展示施設

画像提供:有明GYM-EX

東京湾岸エリアに誕生した有明GYM-EXは、東京オリンピックの舞台として活躍したのち、多目的展示場として進化を続ける現代木造建築です。

①概要と歴史

東京都江東区有明に位置する「有明GYM-EX(有明展示場)」は、2020年東京オリンピック・パラリンピックの際に体操競技やボクシング競技の会場として整備された施設です。オリンピック終了後は、大規模な展示会やイベントに対応できる多目的展示場として運用され、東京の新しいMICE拠点(Meeting, Incentive, Convention, Exhibition)として注目を集めています。「環境性能の高い次世代型施設」をコンセプトに、再利用可能な建材や自然素材を積極的に取り入れた点が特徴で、持続可能な建築の実践例としても評価されています。

②建築的特徴と木材・構造

有明展示場の設計で大きなポイントとなっているのは、屋根や内装にふんだんに使われた木材です。

特に屋根部分には集成材が採用され、大空間を支える梁として木材の強度と美しさを兼ね備えています。鉄骨と木材を組み合わせたハイブリッド構造によって、耐震性や耐久性を確保しつつ、訪れる人々に温もりのある空間を提供しています。

内部は木材を多用したことで、従来の展示場や競技場にありがちな無機質さを払拭し、開放感と安らぎを感じさせるデザインとなっています。また、建築時には地元材や国産材の活用が意識され、環境負荷を軽減しながら「木の文化」を現代の大規模建築に取り込むことに成功しています。

③魅力・訪問ポイント

有明GYM-EXは、国際的な展示会やコンサートなど多彩なイベントに利用される一方で、建築そのものを体感する目的で訪れる価値も十分にある施設です。

内部に入ると、木材を活かした梁や天井構造のダイナミックさに目を奪われ、木の香りや質感を感じながら空間を楽しむことができます。特に、東京オリンピックの舞台としての歴史を持つため、スポーツやイベント好きにとっても聖地的な意味合いがあります。

周辺には東京ビッグサイトや有明アリーナなど大規模施設が並び、臨海副都心エリアの散策とあわせて訪れるのもおすすめです。都会的な洗練と木造建築の温もりを融合させた有明GYM-EXは、現代日本の「木を生かした大規模建築」の象徴のひとつと言えます。

大阪・関西万博の大屋根リング — 世界最大級の木造建築プロジェクト

画像提供:大阪・関西万博の大屋根リング

最後に、未来志向の木造建築として世界から注目を集める大阪・関西万博のシンボル「大屋根リング」について見ていきましょう。

サステナビリティを体現するその姿は、大阪・関西万博の象徴的存在となっています。

①概要と歴史

2025年現在、開催されている「大阪・関西万博」のシンボルとなるのが、会場全体を包み込むように設置される「大屋根リング」です。2025年3月4日、ギネス世界記録に「最大の木造建築物」として認定されました。

全周約2km、幅約30m、高さ約20m、内径約615mという世界最大級の規模を誇り、会場をぐるりと囲む姿は、来場者に圧倒的なスケール感を与えています。

万博終了後も、持続可能な社会の象徴的建築として活用する構想が検討されており、単なるイベント施設にとどまらず、未来に向けた木造建築の挑戦として注目されています。

設計を担当したのは、会場デザインプロデューサーである建築家の藤本 壮介 氏で、「自然と調和する建築」「サステナビリティの実践」「分断していく社会をどうつなぎ止めていくのか」という理念が込められています。

画像提供:大屋根リング

②建築的特徴と木材・構造

大屋根リングの大きな特徴は、その規模と使用される木材の量にあります。

建築には、全国各地から集められた国産材(スギやヒノキ)が積極的に活用され、木材使用量は約2万立方メートルに達するとされています。日本の伝統構法「貫接合(ぬきせつごう)」に、現在の耐震基準を満たすような構造体の剛性を高めた施工方法が採用されており、巨大なスパンを持つリング全体を支えるために高度な設計技術が駆使されています。

特に注目すべきは、再利用や循環を前提とした建材の活用で、万博終了後には木材を別の施設や建築物へと再利用することも想定されています。これは「循環型社会」を象徴する取り組みであり、未来の木造建築の在り方を示す先進的な試みといえます。

デザイン面では、木材を組み合わせた庇(ひさし)が会場を優しく包み込み、訪れる人々に温かみのある空間を提供しています。

③魅力・訪問ポイント

大屋根リングは、大阪・関西万博を訪れるすべての人が必ず目にするシンボル的建築です。

会場全体をつなぐ回廊として機能するため、歩きながら木材の質感や巨大スケールの迫力を体感できます。日差しや雨を和らげる役割を果たす庇は、快適な滞在空間をつくり出し、訪れる人々に「木に包まれる」ような安心感を与えてくれます。

また、全国から集められた木材が一堂に会して形づくられるため、「日本の森と地域がつながる建築」としての象徴性も持っています。

会期中は夜間ライトアップも予定されており、幻想的に浮かび上がる大屋根リングの姿は必見です。

万博終了後には解体・再利用される可能性が高いため(現在、検討中)、「一期一会の建築」として、この機会にしか体験できない特別な存在といえます。機会があれば、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。

まとめ

日本を代表する木造建築は、木材の強さと美しさを最大限に生かした結晶であり、同時に森林資源を支えてきた林業の成果でもあります。長い年月を経ても人々に愛され続ける建物は、健全な森を育て、適切に木を伐り、活かすという循環の上に成り立っています。

こうした木の文化を未来につなぐためには、森を守り育てる人材が欠かせません。建築に使われる木材の背景には、日々山で汗を流す林業の担い手の存在があり、その働きがあるからこそ新たな建物が生まれ、日本の景観や暮らしが豊かになっていきます。

観光で木造建築を訪ねることは、単に歴史や美を楽しむだけでなく、「林業」という仕事の価値に触れる機会でもあります。

もし、木に関わる仕事に興味を持った方は、ぜひ林業の世界を覗いてみてください!森を未来につなぐキャリアは、きっと新しい可能性とやりがいを与えてくれるはずです。

RINDOでは、林業に特化した多様な求人情報を掲載しています。林業未経験者の方でも安心してご利用いただける、経験豊富なアドバイザーによるLINEでのキャリア相談を、いつでも無料でご利用いただけます。

木造建築をきっかけに林業の魅力に触れたいま、あなたも新しい一歩をRINDOで踏み出してみませんか。