NEWS お知らせ・コラム

アーボリストとは?役割と資格取得を解説

街路樹や公園の樹木、大規模な施設の植栽など、私たちの身近には数多くの木々が存在しています。これらの木々は景観を美しく保つだけでなく、日陰を作り、環境を整える大切な役割を担っています。

しかし、木は生き物であり、適切な管理をしなければ病気になったり、強風や積雪で倒木の危険が生じたりします。こうした樹木の健康と安全を守る専門家が「アーボリスト」です。

この記事では、アーボリストの定義や役割、日本における資格制度やなり方、キャリアの広がりについて詳しく解説します。

林業や森林の保護・育成への仕事に少しでも興味がある方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

\林業は研修・支援制度が充実◎/

\自然のなかでのびのび働こう/

![]()

- 目次

- アーボリストとは?

- アーボリストの主な役割

2-1|樹木の診断・評価

2-2|剪定作業

2-3|伐採作業

2-4|倒木リスクの管理・安全確保

2-5|クライミング技術を用いた高所作業

2-6|景観・環境の保全

2-7|教育・啓発活動- アーボリストに必要な道具

3-1|クライミング装備(ロープ・ハーネス・カラビナ)

3-2|切断用工具(チェーンソー・ハンドソー・剪定ばさみ)

3-3|安全保護具(ヘルメット・防護服・イヤーマフ)

3-4|診断機器(レジストグラフ・地中レーダー)

3-5|補助用具(スリング・ロープバッグ・道具入れ)- 日本におけるアーボリストの現状

- アーボリストになるには?

5-1|ISA認定アーボリスト資格

5-2|国内の関連資格- アーボリストのキャリアと活躍の場

6-1|キャリアの始まり

6-2|都市部での活躍

6-3|文化財や名木の保全

6-4|民間分野での需要

6-5|独立・教育分野でのキャリア- まとめ

アーボリストとは?

「アーボリスト(Arborist)」とは、樹木の診断・管理・伐採・剪定を専門とする樹木医兼ツリーケアの技術者を指します。英語の “arbor”(樹木)に由来し、欧米では古くから市街地や住宅地の安全管理を担う専門職として確立されています。

森林に関わる「林業」と異なり、アーボリストは都市部や人の生活空間に近い場所での樹木管理を専門とします。例えば、街路樹の剪定や伐採、庭木の大木のメンテナンス、公園の樹木のリスク診断などがその典型的な仕事です。

特に近年では、地球温暖化に伴う台風・豪雨被害の増加や、都市部での倒木事故への関心の高まりから、アーボリストの役割が注目されています。

ここからは、アーボリストの役割について具体的に見ていきます。

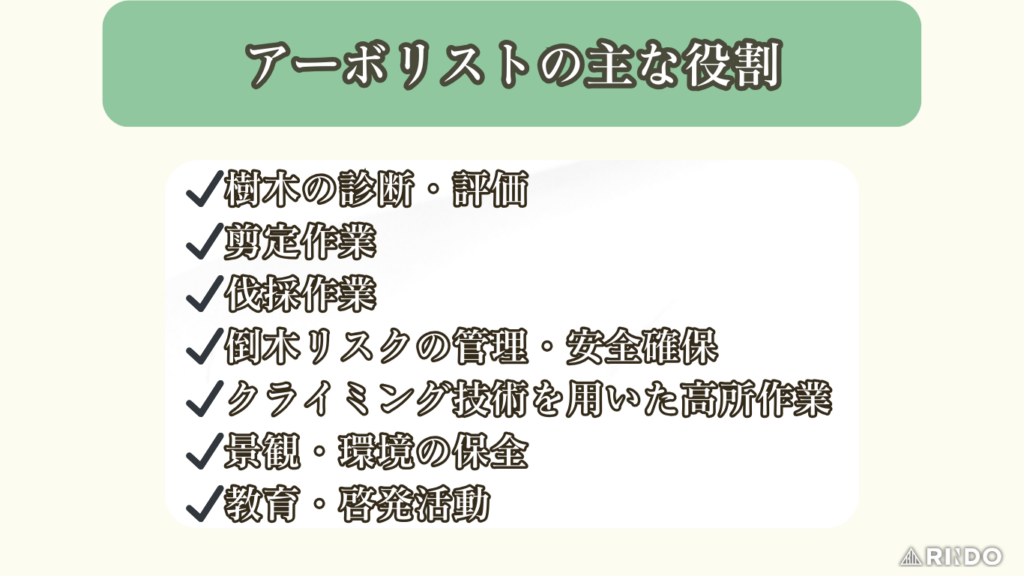

アーボリストの主な役割

アーボリストは、単に「木を伐採する人」や「枝を切る人」ではありません。木が健康で安全に存在し続けられるよう、科学的な知識と高度な技術をもって樹木に関わるのが大きな特徴です。

ここでは具体的な役割を、一つひとつ詳しく見ていきましょう。

①樹木の診断・評価

アーボリストの仕事は、まず「木をよく観察すること」から始まります。

- 幹の内部が空洞化していないか

- 根が腐朽していないか

- 葉の色や形に異常はないか

- 虫害や病害が広がっていないか

といった点を調べ、樹木の健康状態を評価します。

診断には専門器具を用いることもあります。例えば、「レジストグラフ」と呼ばれる機械を使って幹の内部の密度を調べ、腐朽や空洞の有無を確認します。また、土壌分析を行い、根の張り方や養分の状態を見極めることもあります。

診断の目的は、単に「切るかどうか」を判断するためではなく、樹木をできるだけ長く、安全に存続させる方法を探ることにあります。

②剪定作業

剪定は、アーボリストの代表的な業務の一つです。剪定と一口に言っても、その目的はさまざまです。

- 枝が建物や電線に接触するのを防ぐ「安全確保」

- 樹形を整えて美観を維持する「景観管理」

- 日照や風通しを改善して木の健康を守る「樹勢回復」

特に都市部では、狭いスペースに大きな木が植えられていることが多いため、剪定には高度な技術が求められます。

アーボリストはロープを使って木に登り、枝を一本ずつ確認しながら必要な箇所だけを切除します。これにより、木全体を健康に保ちながら、安全な状態を維持することが可能になります。

③伐採作業

やむを得ない場合、アーボリストは伐採も行います。例えば、老朽化が進み倒木の危険がある場合や、開発・工事のために木を撤去しなければならない場合です。

伐採には「地上から一気に倒す伐倒」と、「ロープで固定しながら枝や幹を少しずつ切り落とす吊り切り作業」があります。都市部や住宅地では後者が多く、周囲に建物や人がある中で作業するため、極めて高い安全意識と技術が必要です。

アーボリストは単に「切る」のではなく、「どう切れば周囲に影響を与えないか」「どう残せば安全で美しいか」を考えながら作業を行います。

④倒木リスクの管理・安全確保

樹木は見た目が健康でも、内部が空洞化していることがあります。大木や老木が倒れると、人命や財産に直結する大きな事故につながりかねません。

アーボリストは診断の結果を踏まえ、倒木のリスクを評価し、必要に応じて予防的に剪定や伐採を行います。また、台風や豪雪の後には緊急対応として危険木を処理することもあります。

「倒れる前に気づく」ことこそがアーボリストの大きな役割です。

⑤クライミング技術を用いた高所作業

高所作業車が入れない場所、狭い庭、傾斜地などでは、ロープを使って木に登る「ツリークライミング」が活躍します。

アーボリストは専門的なロープワークを駆使し、安全帯や確保具を装着して樹上で移動します。高さ20〜30メートルの大木でも作業可能で、枝先まで到達して精密な剪定を行えます。

この技術により、都市部でも環境に負荷をかけずに安全な作業ができます。

⑥景観・環境の保全

アーボリストは、「木を守る」専門職でもあります。単に伐採して終わりではなく、可能な限り樹木を生かしつつ、人と共生できる形を提案します。

- 「この枝を残すと日陰ができ、夏の暑さを和らげる」

- 「この部分を剪定すれば倒木リスクを下げながら、樹形も美しく保てる」

- 「樹木を残すことで生態系や景観にプラスの効果がある」

こうした観点から、自然と人が調和する街づくりや庭づくりに貢献しています。

⑦教育・啓発活動

最近では、アーボリストが自治体や学校などと連携し、樹木管理や安全に関する啓発活動を行う事例も増えています。

地域住民に向けて「樹木の適切な管理方法」を伝えることで、倒木事故を未然に防ぎ、都市緑化の価値を広める役割も果たしています。

このようにアーボリストは、診断から剪定、伐採、リスク管理、環境保全、教育まで幅広い分野で活躍しています。

作業の一つひとつに専門知識と高度な技術が求められるため、単なる「木を扱う職人」ではなく、科学と技術を融合させた樹木の総合医・エンジニアといえる存在です。

アーボリストに必要な道具

画像提供:日吉町森林組合様

アーボリストは樹木の診断から高所作業、伐採まで幅広い業務を担うため、使用する道具も専門的です。

ここでは、代表的な5つのカテゴリに分けて紹介します。

①クライミング装備(ロープ・ハーネス・カラビナ)

ツリークライミング作業に欠かせない基本装備です。

専用のロープや安全ハーネス、カラビナや滑車を組み合わせることで、樹上でも安定した姿勢で安全に作業できます。

②切断用工具(チェーンソー・ハンドソー・剪定ばさみ)

伐採や剪定に使う道具です。

大きな幹や枝はチェーンソーで処理し、細かな枝は手鋸や剪定ばさみで丁寧に仕上げます。状況に応じて使い分けることで、木へのダメージを最小限に抑えられます。

伐採作業に欠かせない必須アイテム「チェーンソー」の選び方については、以下の記事で詳しく紹介しています。

▶︎【道具特集②】林業向けチェーンソーの選び方は?おすすめメーカー5選を紹介

③安全保護具(ヘルメット・防護服・イヤーマフ)

高所作業やチェーンソー使用には安全対策が不可欠です。

ヘルメットやフェイスシールド、防護グローブ、切創防止用の防護パンツなどを着用し、事故を未然に防ぎます。

労災を未然に防ぐための「保護具の選定ポイント」については、以下の記事で詳しく紹介しています。

▶︎【事故事例付き】チェーンソーによる林業の労災3選|防護具の選定ポイントも紹介

④診断機器(レジストグラフ・地中レーダー)

木の内部や根の状態を調べるための専門機器です。

外見だけでは分からない腐朽や倒木リスクを科学的に診断でき、樹木を残すか伐るかの判断に役立ちます。

⑤補助用具(スリング・ロープバッグ・道具入れ)

作業効率を高めるための補助道具です。

伐採時にはスリングで枝を固定したり、ロープや道具を収納する専用バッグを使ったりして、現場での安全かつスムーズな作業を支えます。

林業作業での腰袋の選び方やその役割については、以下の記事で詳しく紹介しています。

▶︎【道具特集➂】林業作業での腰袋の役目は?選び方のポイント3つを紹介

このようにアーボリストの道具は、「登る・切る・守る・診断する・補助する」という5つの役割に分けられます。どれも安全かつ正確に作業を進めるために欠かせないものです。

次では、日本におけるアーボリストの現状について見ていきます。

日本におけるアーボリストの現状

日本におけるアーボリストは、まだ一般的にはあまり知られていない存在ですが、近年その必要性が高まりつつあります。

欧米では、すでに都市の緑地管理や街路樹の安全確保に欠かせない専門職として定着していますが、日本ではこれまで樹木医が木の診断や治療を担ってきました。

これに対しアーボリストは、実際に木に登って高所で伐採や剪定を行う実働型の専門職であり、特に台風や豪雨による倒木被害が増加する中で注目されています。街路樹や公園樹木、神社仏閣の大木や文化財としての名木の管理、さらにはゴルフ場や庭園における樹木の手入れまで、その活躍の場は幅広く、従来の林業や造園業では対応が難しい場面で専門技術を発揮しています。

ただし、日本ではまだ国家資格としての制度は整っておらず、多くのアーボリストは国際的な認定機関であるISA(International Society of Arboriculture)の資格を取得したり、日本アーボリスト協会が実施する研修を受けたりすることで専門性を証明しています。しかし、海外基準の知識や英語での学習が必要となる場合も多く、学習環境の整備や資格制度の確立は今後の課題といえます。

一方で、国内でもツリークライミング技術や安全対策を学べる研修やセミナーが増加し、造園や林業の現場から新たにアーボリストを志す人も出てきています。

特に重要とされるのは安全管理であり、欧米に比べ日本はまだ法制度や統一基準が十分に整備されていないのが現状です。

そのため、各事業者や個人が自主的に国際基準を取り入れながら実務に活かしていますが、高所作業は常にリスクを伴うため、業界全体として安全教育や保険制度の充実が急務とされています。

このように、日本のアーボリストは需要が広がっている一方で、制度や仕組みがまだ整っていないという特徴を持っています。都市の緑を守ることや災害への備え、文化的に価値のある樹木の保全など、社会の中で担う役割は今後ますます大きくなるでしょう。

今後、教育や資格制度が充実していけば、より多くの人材が育ち、林業や造園、都市緑化をつなぐ新しい専門職として、確かな地位を築いていくことが期待されます。

次では、アーボリストになるための資格取得について見ていきます。

アーボリストになるには?

①ISA認定アーボリスト資格

アーボリストを名乗る上で国際的に通用する資格が、「ISA認定アーボリスト」です。ISA(International Society of Arboriculture:国際アーボリカルチャー学会)が運営する資格制度で、世界中で広く認知されています。

-

受験資格

樹木管理や関連業務で3年以上の実務経験、または教育と実務経験を組み合わせた実績が必要。 -

試験内容

・樹木の生理・生態

・ 剪定や伐採技術

・安全管理やリスクアセスメント

・土壌や病害虫の知識

など幅広い分野が問われます。 -

試験実施

日本では、一般社団法人Japan Arboriculture Society(JAS)がISA試験を実施しています。(※2024年7月1日に、Japan Arborist Association(JAA)から一般社団法人Japan Arboriculture Society(JAS)に事業が継承されました。)

②国内の関連資格

ISA資格以外にも、日本国内には樹木管理に関する資格があります。

-

樹木医(日本緑化センター):樹木診断を専門とする国家資格に準ずる資格。

-

造園施工管理技士:造園や緑地の施工管理を担う技術者資格。

-

チェーンソー作業従事者特別教育、安全衛生関連資格:伐採作業には必須。

アーボリストを目指す場合、これらを組み合わせて取得することでキャリアの幅が広がります。

その他、林業の作業に必要な資格については、以下で詳しく説明しています。林業に興味がある方はぜひチェックして見てくださいね。

▶︎【林業の資格一覧】事前に取得は必要?キャリアアップできる資格は?徹底解説!

画像提供:ツリーライフサポート株式会社様

ツリーライフサポート株式会社様は、長野県飯田市を拠点とし、「守護り 育て 未来へつなげ」というビジョンのもと、樹木管理と森林整備を中心事業とする会社です。

国際的なツリークライミング資格を早期に導入しており、巨木管理やライフラインにかかわる危険木・支障木の伐採・剪定など、樹上作業を伴う高難度の仕事に対応しています。

さらに、林野庁の「緑の雇用制度」を活用し、3年間で森林・林業に必要な知識や資格を習得できる育成体制を整えており、新人のスキルアップを重視している点も特徴です。また、ツリークライミング体験会を通じて子どもたちに森林と触れ合う機会を提供するなど、地域の環境教育にも積極的に取り組んでいます。

「アーボリストに興味はあるけれど、どんな会社で経験を積めばよいか分からない」という方にとって、注目すべき企業です。

その他にも、RINDOでは林業に特化した求人を多数掲載しています。ぜひ、ご自身の働きたい地域や場所で検索してみてくださいね。

アーボリストのキャリアと活躍の場

アーボリストは、樹木の専門家として多様な現場で活躍できる職業です。林業や造園業とつながりを持ちながらも、より高度な安全技術や樹木の生理に基づく判断が求められるため、独自のキャリアパスが広がっています。

ここでは、アーボリストのキャリア形成の流れと、実際の活躍の場について見ていきましょう。

①キャリアの始まり

多くのアーボリストは、林業や造園業など「木を扱う現場」からキャリアをスタートします。

伐採や植栽、剪定などの基本作業を経験しながら、木の性質や現場の流れを理解することが第一歩です。その後、ツリークライミングや安全技術の講習を受け、ISA(国際アーボリスト協会)の資格や一般社団法人Japan Arboriculture Society(JAS)の認定研修を通じて専門性を高めていきます。

資格を取得することで、一般的な造園業務を超えて、高難度の作業や特殊な樹木管理を任されるようになります。

②都市部での活躍

都市部では、街路樹や公園樹木の管理が重要な業務のひとつです。

電線や建物に接近した樹木を安全に管理するには高度な技術が必要であり、住民の安全や都市インフラを守る役割を果たしています。

また、台風や豪雨など自然災害が増える中で、倒木リスクを減らすための予防的剪定や伐採も求められています。都市生活に欠かせない緑を守るという観点から、アーボリストの役割は年々高まっています。

③文化財や名木の保全

神社仏閣にある御神木や古木、地域のシンボルとして親しまれている名木の管理もアーボリストの重要な仕事です。

これらの木々は文化財的価値を持つ場合も多く、ただ切るのではなく「残すための剪定」や支柱の設置など、慎重で繊細な対応が求められます。

地域住民や信仰と結びついた木を守ることは、アーボリストの社会的使命のひとつと言えるでしょう。

④民間分野での需要

観光施設やゴルフ場、企業の緑地管理といった民間フィールドでもアーボリストは活躍しています。

景観を維持しながら安全性を確保することは、利用者の満足度や施設の価値向上につながるため、高度な知識と技術を持つアーボリストが重宝されます。

特に観光地では、景観資源としての樹木を守ることが直接的に地域経済にも結びついており、その役割は大きいものです。

⑤独立・教育分野でのキャリア

経験を積んだアーボリストは、独立して事業を立ち上げるケースも増えています。

地域の緑地管理を請け負ったり、自治体や企業から専門業務を委託されたりするなど、フリーランス的な働き方も可能です。

また、ベテランのアーボリストは研修や講習で指導者として活躍することもあり、後進の育成や安全技術の普及に力を発揮しています。現場での実働だけでなく、教育や指導という形でキャリアを広げることもできます。

このように、アーボリストは、都市の街路樹管理から文化財の保護、観光地や企業緑地の維持管理まで幅広い活躍の場を持っています。

キャリアの積み重ね方も多様で、独立や教育の分野に進むことも可能です。木と人との共生を支える専門職として、アーボリストの存在は今後ますます重要になっていくでしょう。

まとめ

アーボリストは、都市や生活環境における「樹木の専門医」として、安全性の確保と美しい景観の維持を両立させる重要な役割を担っています。

高木の剪定や伐採だけでなく、樹木の健康診断や保全計画の立案など、専門知識と技術を活かした幅広い活動を行っており、今後ますます社会的な需要が高まると考えられます。日本においても、国際基準に基づいたISA認定アーボリスト資格を中心に普及が進み、公共事業はもちろん、マンション管理や庭園、企業緑地といった民間分野にも活躍の場が広がりつつあります。

特に林業や造園、土木といった関連分野の経験を持つ方にとって、アーボリスト資格の取得は大きなキャリアアップの機会となります。専門性を高めることで、従来の仕事の幅を広げるだけでなく、地域の人々の暮らしや都市の安全を支える存在として長期的に活躍することが可能です。

街の木を守り、人と自然の調和を実現するこの仕事に興味がある方は、ぜひ挑戦を検討してみてはいかがでしょうか。

RINDOでは、林業に特化した多様な求人情報を掲載しています。アーボリストを目指したい方、また既に資格を取得して活躍の場を探している方は、ぜひ一度ご相談ください。経験豊富なアドバイザーによるLINEでのキャリア相談を、いつでも無料でご利用いただけます。

あなたの新しい一歩を、RINDOがしっかりとサポートします!