NEWS お知らせ・コラム

【日本・海外別】移住先ランキングTOP3!失敗しない選び方も解説

近年、リモートワークの普及や物価高騰などを背景に、地方移住・海外移住への関心が高まっています。

しかし、憧れだけで移住先を選んでしまい「やっぱり失敗だったかも……」と後悔するケースも少なくありません。

そこで本記事では、認定NPO法人や外務省のデータにもとづく「2025年最新の移住先ランキング(日本・海外別)」をご紹介。移住先選びで見るべきチェックポイントも6つ詳しく解説します。

本記事を参考にしながら失敗しない移住先選びを進め、自信をもって理想のセカンドライフをスタートさせましょう。

※本記事のランキングは、認定NPO法人ふるさと回帰支援センターの「2024年移住希望地ランキング」および、外務省の「海外在留邦人数調査統計(2024年10月1日現在)」に基づいて作成しています。

\地方移住で“理想の暮らし”を叶える/

\セカンドライフには「林業」の選択肢も◎/

![]()

- 目次

- 【2025年】日本の移住希望地ランキングTOP3

1-1|【1位:群馬県】災害リスクが低め

1-2|【2位:静岡県】温暖で過ごしやすい

1-3|【3位:栃木県】子育て支援が充実- 【2025年】海外の人気移住先ランキングTOP3

2-1|【1位:アメリカ】約41万人が在留

2-2|【2位:オーストラリア】約10万人が在留

2-3|【3位:中国】約9万人が在留- 移住先選びの失敗を回避!6つのチェックポイント

3-1|気候をチェック

3-2|生活コストをチェック

3-3|交通事情をチェック

3-4|医療・教育環境をチェック

3-5|災害リスクをチェック

3-6|移住支援制度をチェック

- 移住先ランキングについてよくある質問

4-1|移住してはいけない田舎の特徴は?

4-2|シニア層の移住で人気の市町村は?

4-3|移住してよかった県ランキングは?- まとめ

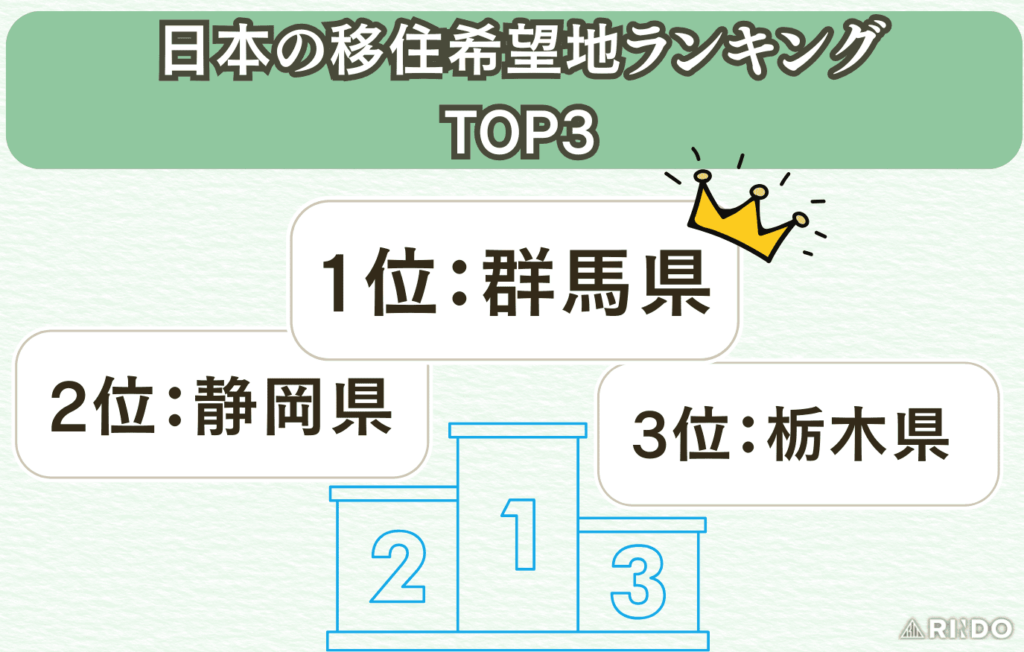

【2025年】日本の移住希望地ランキングTOP3

認定NPO法人ふるさと回帰支援センターが発表した「2024年移住希望地ランキング」によると、最新の日本移住希望地ランキングは次のとおりです(2025年9月時点)。

- 1位:群馬県

- 2位:静岡県

- 3位:栃木県

同ランキングによると、2024年の移住相談件数は6万1,720件と過去最高を記録。リモートワークの普及により「自然豊かな環境へ移住しながら、都心へのアクセスも手放したくない」というニーズが急増しています。

ここでは、群馬県・静岡県・栃木県が移住先として人気の理由や、各地域の移住支援制度、実際に移住した人の体験談などを詳しくみていきましょう。

【1位:群馬県】災害リスクが低め

2024年移住希望地ランキングで、群馬県が初めて1位を獲得しました。

2023年の2位からランクアップした群馬県が移住先として人気を集めている理由は、主に次の4つがあります。

- 都心へのアクセス:新幹線で東京まで約50分

- 自然環境の豊かさ:草津温泉や伊香保温泉など

- 災害リスクの低さ:内陸部で台風・津波の影響が少ない

- 生活コストの安さ:東京と比較して住居費が30~40%削減可能

なかでも群馬県は、漠然と移住を考え始めたライト層・テレワーク希望者・子育て世帯からの人気を高めています。

群馬県の基本情報

群馬県の基本情報は次のとおりです。

| 人口 | 約188万人 ※2025年4月時点 |

| 県庁所在地 | 前橋市(約33万人)※2025年7月時点 |

| 最大都市 | 高崎市(約36万人)※2025年8月時点 |

| 東京までのアクセス | 新幹線で約50分・車で約90分 |

| 隣接県 | 埼玉県・栃木県・福島県・新潟県・長野県 |

人口が多く都市機能が充実している前橋市・高崎市や、美しい自然が広がるみどり市・みなかみ町など、群馬県は移住先の選択肢が豊富です。

子育て支援に積極的な市町村が多いため、子育て層も安心して移住できるでしょう。

群馬県移住におすすめの市町村

群馬県への移住におすすめの市町村は、前橋市、高崎市、みどり市、みなかみ町、中之条町の5つが挙げられます。

- 前橋市:商業施設や医療機関が充実

- 高崎市:新幹線で東京まで約50分

- みどり市:遺跡や古い街並みが魅力

- みなかみ町:ユネスコエコパーク認定

- 中之条町:温泉やスキー場が充実

都市機能を重視したい人には、商業施設や交通機関が充実している前橋市や高崎市がおすすめです。豊かな自然を満喫したい人には、みどり市、みなかみ町、中之条町が適しています。

また群馬県は、子どもの医療費無料・給食の無償化・第3子以降の保育料無料化など、積極的に子育てをサポートしている市町村が多いのが特徴です。10万円~50万円の出産祝金を支給している市町村もあるので、自分や家族の理想にぴったりの地域を探してみましょう。

参考記事:群馬移住を検討する方へ|魅力やおすすめ地域5選を紹介

群馬県の移住支援制度・補助金

群馬県の移住支援制度には「群馬県移住支援金事業」があります。東京23区在住、または東京圏在住で23区内に通勤している人は、以下の支援金の対象になり得ます。

- 単身世帯:60万円

- 2人以上世帯:100万円

- 18歳未満1人につき:プラス30万円

東京圏にお住まいの方が申請すると、通常よりお得に移住ができます。詳しい受給条件は、群馬県移住ポータルサイト「ぐんまな日々」をチェックしてみましょう。

群馬県に移住した人の声・体験談

群馬県の移住ポータルサイト「ぐんまな日々」には、実際の移住者の体験談が多数掲載されています。以下に一部をご紹介します。

「都内での仕事は続けたかったので、東京からのアクセスがよいことが第一条件でした(中略)音を出すのも遠慮する生活だったのが、ここなら大音量で歌い放題。家の中でバスケもできるし、冬は玄関開けてすぐに雪遊びができます」

引用:埼玉県→みなかみ町(2015年移住)夏目啓一郎さん、友紀さん、睦穂くんより抜粋

「引っ越してきて1週間ぐらいだったかな。区長さん達が挨拶に来てくれて、「いや~よく来てくれたね~」って言ってくれたんですよ。とても歓迎されている感じがしてびっくりしました(中略)地方はどうしても閉鎖的な部分があると聞いていましたけど、全くなくて、いい町とタイミングがあったなって思いました」

群馬県は、東京へのアクセスのよさや自然環境の豊かさ、地域住民のあたたかさに魅力を感じている移住者が多いようです。

体験談をもっと読みたい方は、群馬県の移住ポータルサイト「ぐんまな日々」のインタビューページをチェックしてみましょう。

【2位:静岡県】温暖で過ごしやすい

長年1位を維持してきた静岡県は、2024年移住希望地ランキングでは2位となりました。

それでも根強い人気を誇る理由は、多様なライフスタイルに対応できる次のような魅力が関係しています。

- 都心へのアクセス:新幹線で東京まで約45分~90分

- 商業施設の充実:静岡駅にパルコ・モディ・松坂屋など

- 豊かな自然環境:海・山・温泉が身近にある癒し環境

- 温暖な気候:1年を通じて過ごしやすい

- 健康寿命の長さ:男女ともに全国ランキング1位

なかでも静岡県は、都会的な生活スタイルを変えずに地方移住したいライト層・リモートワーク希望者から高い人気を集めています。

静岡県の基本情報

静岡県の基本情報は次のとおりです。

| 人口 | 約355万人 ※2023年10月時点 |

| 県庁所在地 | 静岡市(約67万人)※2025年7月時点 |

| 最大都市 | 浜松市(約78万人)※2025年8月時点 |

| 東京までのアクセス | 新幹線で約45分・車で約2時間 |

| 隣接県 | 神奈川県・山梨県・長野県・愛知県 |

三島市や静岡市なら、新幹線では約45分~60分、車では約2時間で東京に到着します。自然豊かな環境から都内へ出勤するのも夢物語ではないため、静岡を拠点に東京へ出勤したい「転職なき移住」を希望する人におすすめです。

静岡県移住におすすめの市町村

静岡県への移住におすすめの市町村は、静岡市、浜松市、三島市、伊豆市、森町の5つが挙げられます。

- 静岡市:政令指定都市で都市機能が充実

- 浜松市:起業やUIJターン就職をサポート

- 三島市:品川駅まで37分・東京駅まで44分

- 伊豆市:温泉やワーケーションが人気

- 森町:風情豊かな「遠州の小京都」

静岡県は海・山・温泉など豊かな自然環境が身近にありながら、東京へのアクセスが約45分~90分と良好です。三島市にいたっては、新幹線で品川駅まで37分、東京駅まで44分でアクセスできます。

伊豆市や森町などの自然豊かな地域もあり「都会的な生活を手放したくない人」から「のどかな生活を満喫したい人」まで幅広くおすすめです。

参考記事:静岡移住を検討する方へ|人気エリア5選や魅力・注意点を紹介

静岡県の移住支援・補助金制度

静岡県の移住支援制度には「移住・就業支援金制度」があります。支援金の支給内容は次のとおりです。

- 単身世帯:60万円

- 2人以上世帯:100万円

- 18歳未満1人につき:プラス100万円

群馬県と同じく、東京23区在住、または東京圏在住で23区内に通勤している人が主な対象です。

ほかにも、静岡県では市町村によって「テレワーク対応リフォーム補助」や「静岡市地方就職学生支援補助金」などを実施しています。対象となり得る支援制度があれば、支給条件をチェックしたうえで積極的に活用してみましょう。

静岡県に移住した人の声・体験談

静岡県の移住ポータルサイト「ゆとりすと静岡」には、実際の移住者の体験談が多数掲載されています。以下に一部をご紹介します。

「都会での毎日とは違って、山も海も湖も川もあって自然がたっぷりの浜松では、精神的にもリラックスした状態で暮らしを堪能することができています。さらに住まい空間が都内のほぼ4倍の面積になったのに家賃は約半分の負担、加えて日当たりも絶好と、圧倒的に素晴らしい住環境が手に入りました」

引用:東京都から浜松市へ移住 広瀬さん一家より抜粋

「とにかく気候がいいですね。日照時間が長く、天気の良い日が本当に多い。移住するまでは室内で過ごすことが多かったのですが、子どもたちと外に遊びに行くことが増えました」

引用:東京都から静岡市へ移住 前田さん一家より抜粋

静岡県に実際に移住した人の声をみると、静岡の「温暖な気候」が気に入っている人が多いようです。

「ゆとりすと静岡」にはほかにも多数のインタビューが掲載されているので、興味がある方はチェックしてみてください。

【3位:栃木県】子育て支援が充実

栃木県は、2024年移住希望地ランキングで2023年に引き続き3位をキープしました。

「関東でもっとも住みやすい県」と評価される背景には、次の5つの理由があります。

- 都心へのアクセス:新幹線で東京まで約50分

- 豊かな自然環境:奥日光や那須高原など

- 豊富なアクティビティ:釣りやハイキングなど

- 住居費の安さ:賃貸は東京の5割以下(購入は約6割)

- 子育て支援の充実:待機児童数0人(2024年4月時点)

なかでも栃木県は、自然・文化が豊かな環境で子育てがしたいファミリー層や、東京へのアクセスを重視しているテレワーク希望者から人気の移住先です。

栃木県の基本情報

栃木県の基本情報は次のとおりです。

| 人口 | 約187万人 ※2025年8月時点 |

| 県庁所在地・最大都市 | 宇都宮市(約51万人)※2024年10月時点 |

| 東京までのアクセス | 新幹線で約50分・車で約120分 |

| 隣接県 | 埼玉県・群馬県・福島県・茨城県 |

栃木県は日光・那須・県央・県南・県東の5エリアに分けられ、各エリアで平均気温や積雪量などが異なります。

新幹線を使えば東京まで約50分でアクセスできるため、都内へ通勤しやすいのはもちろんのこと、ライブやイベントなどにも足を運びやすいです。

子育て支援も充実しており、子育て層・リモートワーク希望者・ライト層から幅広く人気があります。

栃木県移住におすすめの市町村

栃木県への移住におすすめの市町村は以下の5つです。

- 宇都宮市:餃子の街・東京まで約48分

- 小山市:自然災害リスクが低い

- 那須塩原市:温泉地が豊富

- 日光市:歴史ある自然・観光スポット

- 益子町:海外でも有名な「陶芸の町」

県庁所在地である宇都宮市は、日経BPによる「共働き子育てしやすい街ランキング2024」で2位にランクイン。「餃子の街」としても有名で、2024年度から市独自で第2子以降の保育料無償化も実施しています。

また栃木県は、都会へのアクセスのよさ、自然環境の豊かさ、歴史ある文化のバランスが魅力です。

興味がある方は「ベリーマッチとちぎ」で各市町村の特徴をチェックして、あなたにぴったりの移住先を探してみてください。

参考記事:栃木移住を検討する方へ|移住の魅力からおすすめ地域5選・移住者の声まで紹介

栃木県の移住支援・補助金制度

栃木県の移住支援制度には「栃木県移住支援事業」があります。支援金の支給内容は次のとおりです。

- 単身世帯:60万円

- 2人以上世帯:100万円

- 18歳未満1人につき:プラス100万円

ほかの2県の移住支援制度と同様に、東京23区在住、または東京圏在住で23区内に通勤している人が支援金支給の主な対象です。

ただし、18歳未満の子ども(1人あたり)については群馬県が30万円、静岡県・栃木県は100万円の加算となるため、間違えないように注意しましょう。

栃木県の移住支援制度の種類・条件などを詳しく知りたい方は「栃木県公式サイト」か、栃木県の移住ポータルサイト「ベリーマッチとちぎ」をご確認ください。

栃木県に移住した人の声・体験談

栃木県の移住ポータルサイト「ベリーマッチとちぎ」には、実際の移住者の体験談が多数掲載されています。以下に一部をご紹介します。

「協力隊になった当初は、“自分に合わなければ、3年で東京に戻ればいい”そんな気持ちでした。でもこんなにも地域の方に受け入れてもらえて、地域の方と一緒にやりたいことが見つかって、そしてまさか結婚して、子どもが生まれるなんて。協力隊になったことで、人生が大きく変わりました」

引用:インタビュー.41 藏所 千尋(くらしょ ちひろ)さんより抜粋

「都会に比べたら情報量やスピード感が違うので、最初は戸惑いもありました。ただ、地域に暮らす人々との何気ない会話で得られる情報には、また違った豊かさを感じられるもの。東京へはすぐに行けるので、いまでは物理的な距離感もそこまで感じません。つい最近も上京して、好きなアーティストのライブを楽しんできたところなんです」

引用:インタビュー.44 藏所 千尋(くらしょ ちひろ)さんより抜粋

栃木県移住者のインタビューでは「自分の時間が増えた」「趣味がビジネスにつながった」「常に新しい発見があって面白い」といった声が多数みられました。

移住する地域によって、さまざまな発見や喜びがある栃木県。インタビューを詳しく読みたい方は「ベリーマッチとちぎ」のインタビューページをご覧ください。

【2025年】海外の人気移住先ランキングTOP3

外務省の「海外在留邦人数調査統計(令和6年10月1日現在)」によると、海外在留邦人(3か月以上海外に住んでいる日本人)の総数は約129万人です。

ここでは、同調査をもとに作成した「海外版の移住先ランキングTOP3」をご紹介します。

- 1位:アメリカ

- 2位:オーストラリア

- 3位:中国

それぞれの国の特徴・魅力・移住の注意点などを解説するので、海外移住に興味がある方は参考にしてみてください。

【1位:アメリカ】約41万人が在留

アメリカには海外在留邦人の32.0%(41万3,380人)が在留。海外に住んでいる日本人のうち3人に1人がアメリカに住んでいます。

アメリカでとくに人気の地域は、ロサンゼルス都市圏(6万3,508人:4.9%が在留)とニューヨーク都市圏(3万7,345人:2.9%が在留)です。

参考:外務省の「海外在留邦人数調査統計(令和6年10月1日現在)」

アメリカ移住の主な特徴

アメリカ移住の主な特徴は以下の4つです。

- 教育環境の充実:日本人学校が他国より多い

- キャリアの高水準:ビジネスや芸術が世界最高水準

- 文化の多様性:世界中の人々が集まり異文化交流が活発

- 日本人ネットワーク:日本の移住者・永住者・留学生が多い

アメリカには約41万人もの日本人移住者・永住者・留学生が住んでいます。他国と比べて日本人学校が多いため、子育て層が教育面で不安を抱えることは少ないでしょう。

また、アメリカにはさまざまな文化・価値観をもつ人々が世界中から集まっています。日本から一歩外に出て「キャリアや視野を広げたい」「異文化交流をしてみたい」という方にとって、アメリカはぴったりの移住先です。

アメリカ移住の注意点

ただし、アメリカ移住では以下の2点に注意が必要です。

- 治安が悪い地域がある

- 生活コストが高い

アメリカは地域によって危険な場所があるため、治安には注意が必要です。物価や医療費が高く、生活コストがかさみやすい傾向もあります。

移住の際には「アメリカに移住をして何を実現するのか」といった目標設定と、「何にどれくらいのコストがかかるのか」などの資金計画を綿密に考えましょう。

【2位:オーストラリア】約10万人が在留

オーストラリアには海外在留邦人の8.1%(10万4,141人)が在留しています。2023年までは3位をキープしていましたが、2024年には中国を抜いて2位にランクインしました。

参考:外務省の「海外在留邦人数調査統計(令和6年10月1日現在)」

オーストラリア移住の主な特徴

オーストラリア移住の主な特徴は以下の5つです。

- 快適な気候:温暖かつ低湿度で過ごしやすい

- 都市と自然の調和:大都市近郊にビーチや国立公園

- アクティビティの充実:マリンスポーツスポットが豊富

- 留学やワーホリに人気:語学習得環境が充実

- 医療水準が高い:日本と同レベルの治療が可能

オーストラリアは、温暖で低湿度な”カラッとした過ごしやすい気候”が魅力です。都市と自然が美しく調和した街並みも特徴で、晴れの日が多く、ビーチや国立公園でそれぞれ好きなようにリフレッシュできます。

海外移住でマリンスポーツを楽しみたい層にとって、オーストラリアはまず検討すべき国の1つです。留学やワーキングホリデーにも適しているため、語学勉強や異文化交流を楽しみたい層にもおすすめできます。

オーストラリア移住の注意点

ただし、オーストラリア移住では以下の3点に注意しましょう。

- 紫外線量が多い

- ビザ取得費が高い

- 生活コストが高い

オーストラリアは、日本と比べて紫外線量が多い国です。肌が弱い方は、とくに念入りな紫外線対策が欠かせません。

また、オーストラリアはビザ取得費や生活コストが高い特徴もあります。費用に余裕がある方にはおすすめの移住先ですが、もし真剣に移住を考える場合は「永住権取得までのコスト」を事前に計算しておきましょう。

【3位:中国】約9万人が在留

中国には海外在留邦人の7.5%(9万7,538人)が在留しています。2023年までキープしていた2位から順位を下げましたが、日本からのアクセスのよさにより、2025年も依然として人気の移住先です。

参考:外務省の「海外在留邦人数調査統計(令和6年10月1日現在)」

中国移住の主な特徴

中国移住の主な特徴は以下の4つです。

- 日本への好アクセス:飛行機で約3時間

- 日本食が豊富:日本食レストランが多い

- 文化の親近感:漢字文化で馴染みやすい

- ビジネスチャンスが豊富:中国市場での事業展開

中国は日本へのアクセスがよく、飛行機を使えば約3時間で到着します。日本と行き来しやすいため、日本に軸足を置いたまま海外移住をしたい人におすすめです。

また、中国には日本食のレストランが豊富にあります。日本と同じ漢字を使う文化のため、海外移住の経験がない人や英語に自信がない人でも馴染みやすいでしょう。

中国移住の注意点

ただし、中国移住では以下の2点に注意が必要です。

- 政治情勢への理解

- 大気汚染

中国へ移住するなら、政治情勢には常に注目しておきましょう。領土問題や歴史認識の違いなど、中国に住むなら理解しておくべき問題がたくさんあります。これらを理解しないまま移住すると、思わぬトラブルに巻き込まれることもあるかもしれません。

また、中国では大気汚染の問題も深刻化している地域があります。気管支が弱かったり持病があったりする人は悪化する場合があるため、移住する前に「健康リスク」についても理解しておきましょう。

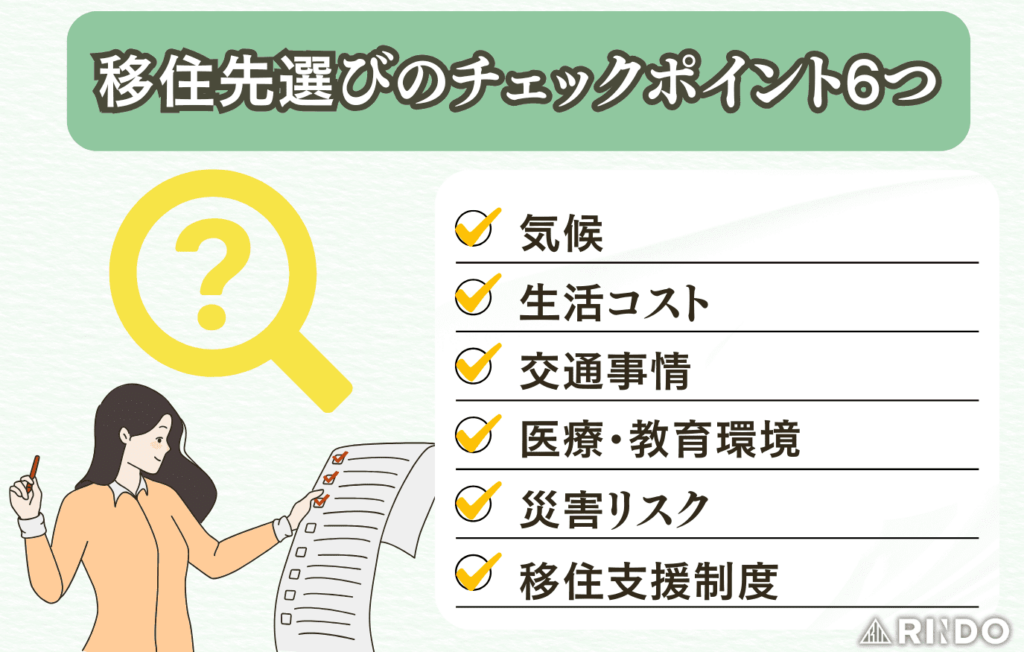

移住先選びの失敗を回避!6つのチェックポイント

日本・海外への移住に失敗しないためには、以下の6つのチェックポイントを押さえておくことが大切です。

- 気候

- 生活コスト

- 交通事情

- 医療・教育環境

- 災害リスク

- 移住支援制度

これら6つのチェックポイントを押さえることで、移住後の「こんなはずじゃなかった……」を防げます。それぞれのチェックポイントを詳しくみていきましょう。

①気候をチェック

移住先には、なるべく「自分が快適に過ごせる気候の地域」を選びましょう。今までの住環境と大きく違う地域に移住すると、心身に想像以上のストレスがかかることがあります。

たとえば、群馬県は夏の最高気温が40℃近くまで上がるため、暑がりの方やシニア層などの「熱中症の不安が大きい人」は注意が必要です。

移住先の気候のチェックポイントは以下の4つ。

- 年間の気温(最高・最低・平均)

- 日照時間

- 降水量

- 積雪量

さらに、梅雨の長さや台風の頻度まで細かくチェックすると、自分にとってより快適な気候の地域を選びやすくなります。

②生活コストをチェック

移住先の「生活コスト」をチェックすることも重要です。都市部と大きく差がある生活コストには以下のようなものがあります。

- 住居費

- 食費

- 光熱費

- 交通費

- 車の維持費

たとえば住居費は、群馬県は東京の6割~7割、栃木県は東京の5割以下(購入は6割)です。大阪や愛知などは住居費が高めの傾向があるため、生活コストを抑えたい方は注意しましょう。

また寒さが厳しい地域では、暖房代が想像以上に高くなるケースが多いです。生活に車が必要な場合は車の購入費や維持費も必要になるため、移住する前に「車が必要か」も必ずチェックしましょう。

③交通事情をチェック

移住先の地域によって、以下の交通事情が大きく異なります。

- 電車やバスの本数

- 新幹線や空港の有無

- 車の必要性

車を持つ予定がない方は、電車やバスがある程度運行している地域を選ぶのがおすすめです。「出張が多い」「イベントやライブが趣味」という方は、都市部へのアクセスを充実させるために新幹線や空港がある地域を選ぶと、移動時間が短く快適でしょう。

また、自然豊かな田舎へ移住したい方は、生活に車が必要になるケースがほとんどです。電車やバスの本数が少なくても生活に困らないように「移住先の住民が車を持っているか」もあわせてチェックしておくと安心です。

④医療・教育環境をチェック

移住先の「医療環境」や「教育環境」も事前にチェックしておきましょう。それぞれでみるべきポイントは以下のとおりです。

| 医療環境のチェックポイント |

|

| 教育環境のチェックポイント |

|

体調を崩しがちなシニア層や子育て層は、移住先のかかりつけ医(内科・歯科・小児科など)の有無を必ずチェックしましょう。持病がある方は専門医の有無もチェックして、安心して移住できそうか検討してみてください。

また子育て層は、保育所等の待機児童数や小中学校の学力水準などもチェックしておきましょう。学力水準は「全国学力・学習状況調査」の結果をみるとわかりやすく、国立教育政策研究所が発表した「令和6年度 全国学力・学習状況調査 調査結果資料 【都道府県別】」では、石川県が小・中ともにランキング1位でした。

⑤災害リスクをチェック

今住んでいる場所と移住先とでは、地震・台風・洪水・土砂災害などの「災害リスク」が異なります。地震対策をしている家庭は多いですが、移住先の地域によっては「洪水」や「土砂災害」対策もあわせて必要になってくるでしょう。

とくにチェックすべきは以下の3項目です。

- ハザードマップ

- 避難所・避難経路

- 過去の災害履歴

ハザードマップとは、津波や土砂災害などの被害が予想される地域や、避難所・避難経路などを地図で示したものです。国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」でチェックできます。

さらに過去の災害履歴をチェックしておくことで、今後の災害リスクに備えやすくなります。災害関連の情報はフェイクに惑わされないよう、必ず「信頼できる公的機関のページ」を参考にしましょう。過去の災害履歴については、国土交通省や国土地理院のページを参考にしてみてください。

⑥移住支援制度をチェック

少しでもお得に移住をするなら、移住支援制度の有無をチェックしておくことも欠かせません。今回紹介した移住先ランキングTOP3の移住支援制度をおさらいしましょう。

| 群馬県 | 単身世帯:60万円 2人以上世帯:100万円 18歳未満1人につき:プラス30万円 |

| 静岡県 | 単身世帯:60万円 2人以上世帯:100万円 18歳未満1人につき:プラス100万円 |

| 栃木県 | 単身世帯:60万円 2人以上世帯:100万円 18歳未満1人につき:プラス100万円 |

上記のような支給金額とあわせて、以下の4つのポイントもチェックしましょう。

- 受給条件:居住地や年齢など

- 申請期限:移住後の申請可能期間

- 必要書類:就職証明書や住民票など

- その他支援:起業支援や子育て支援など

口コミや体験談、お試し移住もあわせてチェックすると、移住したい地域についてより知識・理解を深められます。

今回紹介した移住先ランキングTOP3の群馬県・静岡県・栃木県は、いずれもお試し移住を実施しています。実施地域や内容は市町村ごとに異なるため、興味がある方は下記ポータルサイトからチェックしてみてください。

▶︎群馬県「ぐんまな日々」

▶︎静岡県「ゆとりすと静岡」

▶︎栃木県「ベリーマッチとちぎ」

移住先ランキングについてよくある質問

最後に、移住先ランキングについてよくある質問を紹介します。

Q1. 移住してはいけない田舎の特徴は?

移住してはいけない田舎の特徴には、以下のようなものが挙げられます。

- 寒暖差が大きい

- 積雪量が多い

- 交通環境が不便

- スーパーや病院が遠い

- 通信環境が不安定

- 仕事の選択肢がない

上記を参考に、移住の際は自分の「性質・価値観」や「ライフスタイル」に合った地域を選びましょう。シニア層は雪かきが必須の地域を避け、リモートワーカーは通信環境が安定している地域がおすすめです。

Q2. シニア層の移住で人気の市町村は?

シニア移住に人気なのは、以下の4つのポイントを満たしている市町村です。

- 医療環境が整っている

- 温暖で過ごしやすい

- 交通の利便性がよい

- 地域活動で孤立しにくい

今回紹介した移住先ランキングのなかでは、静岡県が「温暖で過ごしやすい地域」に当てはまります。医療環境重視の方には、医療機関が充実している群馬県前橋市がおすすめです。

Q3. 移住してよかった県ランキングは?

2025年9月時点で、移住してよかった県の公式なランキングはありません。しかし、東洋経済オンラインが公的データをもとに作成した「住みよさランキング2025(全国編トップ200)」が、移住してよかった県の参考になります。

2025年の住みよさランキングTOP5は以下のとおりです。

- 福井市(福井県)

- 文京区(東京都)

- 人吉市(熊本県)

- 長久手市(愛知県)

- 四万十市(高知県)

上記ランキングは、安心度・利便度・快適度・富裕度の4つの視点を総合的に評価し、全国の市区をランキング化したものです。「住んでみて心地よい」と感じている方が多い市区なので、移住先選びの際は参考にしてみてください。

まとめ

画像提供:群馬県高崎市にある林業会社「烏川流域森林組合」

本記事では、日本・海外別の移住先ランキングTOP3をまとめました。移住先選びの6つのチェックポイントをおさらいします。

- 気候

- 生活コスト

- 交通事情

- 医療・教育環境

- 災害リスク

- 移住支援制度

まずはこれらをチェックして、移住の失敗・後悔を避けることが”理想のセカンドライフ”への第一歩です。移住支援制度をチェックする際は、体験談やお試し移住もあわせて目を通しておきましょう。

その地域での生活を肌で感じることで、自分にあう・あわないを明確に判断できるようになります。オンラインの移住相談を実施している市町村も多いので、興味がある方は、そのような“小さな一歩”から移住の準備を始めてみてください。