NEWS お知らせ・コラム

広葉樹の活用方法4選!針葉樹との違いや林業での活用ポイントも解説

山にあり余る広葉樹をみて「どう活用すべきか……」と悩む山林所有者・林業関係者は多いです。近年は電気やガスなどが普及したことで、以前のように広葉樹を薪や炭などの燃料として活用する機会が減ってきています。

そこで本記事では、広葉樹の特徴から木材としてのメリット・デメリット、針葉樹との違いや林業での活用ポイントまで徹底解説。

現代にマッチした新たな使い道をチェックして、広葉樹を「余り物」から「お宝」へと転換させましょう。

\広葉樹は「山林にあり余るお宝」/

\伐採できるのは林業従事者だけ/

![]()

- 目次

- そもそも「広葉樹」とは?

1-1|広葉樹の代表的な樹種一覧

1-2|広葉樹のメリット

1-3|広葉樹のデメリット- 針葉樹の例と広葉樹との違い

2-1|針葉樹の主な使い道

2-2|針葉樹と広葉樹の違い- 林業で需要あり!広葉樹のおすすめ活用方法4選

3-1|高付加価値製品への転換

3-2|きのこ生産資材としての安定供給

3-3|薪や炭としての安定供給

3-4|新しいビジネスモデルの構築- 広葉樹を林業で有効に活用するポイント

4-1|伐採・加工技術を継承する

4-2|製材所や加工業者と連携する

4-3|地域ブランドを構築する- 広葉樹の活用方法についてよくある質問

5-1|広葉樹にはどんな使い道があるの?

5-2|広葉樹の需要ってどれくらいあるの?

5-3|林業で広葉樹を伐採するのに最適な時期はいつ?

5-4|広葉樹を森林に放置するとどんな問題があるの?- まとめ

そもそも「広葉樹」とは?

広葉樹とは、葉が平たく幅広い形をしている樹木のことです。幹が太く、樹冠(樹木の上部にある枝や葉が茂った部分)が傘のように横に広がる樹木を指します。

硬度が高く傷つきにくい広葉樹は、別名「ハードウッド」と呼ばれることも。まずは広葉樹への理解を深めるために、代表的な樹種一覧や木材としてのメリット・デメリットをみていきましょう。

広葉樹の代表的な樹種一覧

広葉樹には、秋に葉を落とす「落葉広葉樹」と、1年を通して葉を保持する「常緑広葉樹」の2種類があります。

それぞれの代表的な樹種は次のとおりです。

| 落葉広葉樹 | サクラ、ケヤキ、カエデ、ブナ、ナラ、クヌギ、クリ、アジサイ、アンズ、カツラ、ハナミズキ、ムクゲなど |

| 常緑広葉樹 | クスノキ、カシ、シイ、アマナツ、アセビ、オリーブ、ガジュマル、カンツバキ、キンカンなど |

広葉樹は全世界に20万種もあるといわれており、種類ごとに多様な性質をもっています。よく比較される針葉樹は、およそ540種しかありません。

これだけでも、山にどれだけの広葉樹(お宝)が眠っているか想像できるでしょう。

広葉樹のメリット

広葉樹には、木材として主に次のようなメリットがあります。

- 硬く重厚で摩耗しにくい:耐久性に優れ、長期使用に最適

- 美しい木目と高級感がある:天然の美しい木目模様が魅力的

- 多様な色合いと樹種がある:豊富な選択肢から用途に応じて選択可能

- 幅広い活用方法がある:薪・炭・建材など多岐にわたる用途

硬く重い広葉樹は、耐久性が必要な家具・床材・船舶材などによく活用されます。木目や色合いが美しいため、高級家具や内装材に好んで使われることも多いです。

豊富な樹種から用途に応じて選べる広葉樹は、火持ちがよいものは薪ストーブ用の薪や炭として使われることも。家具・建材・薪・炭と活用方法が幅広く、それでいて高級感がある点が広葉樹の魅力です。

広葉樹のデメリット

一方で、広葉樹には木材として次のようなデメリットもあります。

- 加工が難しい:硬く重いため、特別な加工技術が必要

- 同材質を確保しにくい:不規則に分布するため、均一な品質確保が困難

- 育つのに時間がかかる:大きく育つのに時間がかかり、管理コストが増大

- 高値になりやすい:市場価格が高くなりがち

広葉樹の最大のデメリットは、硬く重いため「加工が難しい」ことです。山林に不規則に分布するため、均一な材質を確保するのが難しいデメリットもあります。

また広葉樹は、成長に時間がかかることから管理コストがかかりやすい樹木でもあります。伐採しても採算性が低いため、多くの広葉樹が山に放置されている状況です。

針葉樹の例と広葉樹との違い

広葉樹の比較対象としてよく名前が挙がるのが「針葉樹」です。

針葉樹とは、葉が針のように細長く、幹がまっすぐに伸びる特徴をもつ樹木のこと。スギ・ヒノキ・マツ・モミなど、いわゆるクリスマスツリーのような形をしている樹木が針葉樹にあたります。

柔らかく加工しやすいことから、別名「ソフトウッド」と呼ばれることも。ここでは、針葉樹の主な使い道や広葉樹との違いを簡単にみていきましょう。

針葉樹の主な使い道

針葉樹には、主に次のような使い道があります。

- 柱や梁などの構造材

- 合板や集成材

- パルプ材

- チップ材

- 家具

- 内装材(棚板や天井材など)

針葉樹は軽量で柔らかく、加工しやすい点がメリットです。安価で量産向きのため、住宅や建築の構造材(柱や梁)としてよく使われています。軽さが必要な棚板や天井材などにも利用されやすいです。

針葉樹と広葉樹の違い

針葉樹と広葉樹には、主に次のような違いがあります。

| 葉の特徴 | 広葉樹:平で幅広い 針葉樹:針のように細長い |

| 幹の特徴 | 広葉樹:太く傘のように広がる 針葉樹:まっすぐ伸びる |

| 硬さ | 広葉樹:硬い 針葉樹:柔らかい |

| 重さ | 広葉樹:重い 針葉樹:軽い |

| 加工しやすさ | 広葉樹:加工しにくい 針葉樹:加工しやすい |

| 主な活用方法 | 広葉樹:家具、床材、建具、薪など 針葉樹:構造材(柱・梁など)、壁材、天井材など |

広葉樹の葉や幹は幅広で、針葉樹は見た目に細長い印象があります。針葉樹のほうが軽く柔らかいため加工・量産に適しており、日本では活用されやすい傾向です。

しかし、樹種が豊富で高品質な広葉樹は、積極的に活用できれば林業収益の向上が期待できます。価値の高い広葉樹をどのように活用していくのか、林業業界では今後の戦略が問われています。

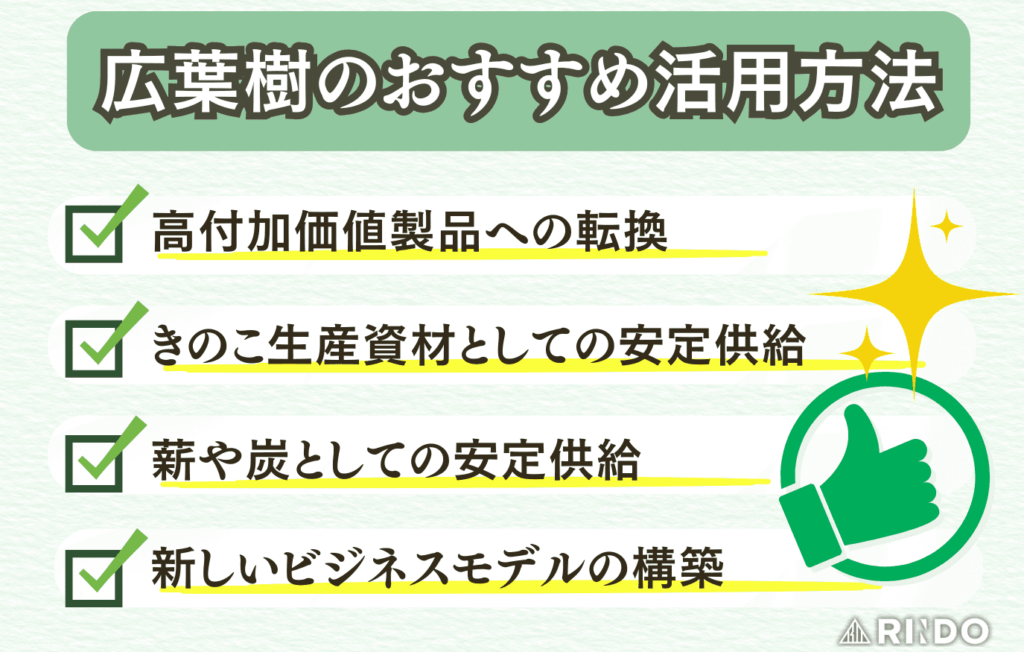

林業で需要あり!広葉樹のおすすめ活用方法4選

広葉樹の特徴やメリット・デメリットを踏まえたうえで、ここでは林業でのおすすめ活用方法を4つご紹介します。

- 高付加価値製品への転換

- きのこ生産資材としての安定供給

- 薪や炭としての安定供給

- 新しいビジネスモデルの構築

森林に余っている広葉樹を有効に活用して、今後の林業発展と収益拡大につなげていきましょう。

①高付加価値製品への転換

高品質で木目が美しい広葉樹は、すでに「高級家具」や「魅せる内装材」として高い需要があります。家具や床材分野は8,000億円を超える産業規模をもつため、広葉樹の新たな活用先に最適です。

広葉樹を高付加価値製品へと転換させる方法には、主に次のようなものがあります。

ナラ枯れ材を活用した家具づくり

虫食い跡のあるナラ枯れ材を活用。虫食い防衛のために生成されるタンニンが鉄媒染に反応して、さまざまな色合い・風合いに変化する。

小径木や端材を活用した家具

小径木(細いほうの直径が14cm未満の丸太)や端材を使用。張り合わせや縦継ぎをして、家具や小物づくりに活用する。

節などの個性を活かした床材の製品化

強度の低下や美観を損ねる欠点がある「節」をあえて活かし、個性として デザインに取り入れた床材(フローリング)に転換する。

ナラ枯れ材・小径木・節など、本来であれば使われにくい木材を「個性」として活かすことが、今後の広葉樹活用のポイントです。デザイン性やストーリー性と結びつけて付加価値をプラスすると、家具や内装材としての需要を高められます。

②きのこ生産資材としての安定供給

ナラやクヌギなどの広葉樹は、きのこ原木や菌床栽培用のおが粉などに活用されています。きのこ生産が安定しているため継続的な需要が見込めますが、実はこの需要に対応できる林業の担い手が不足しています。

この「安定した需要に対する広葉樹の供給」を継続・強化できれば、広葉樹は今後も資産として活用していくことが可能です。輸入資材や海外製菌床を利用する生産者も増えていますが、国産広葉樹を安定供給する事業者が増えてきてもよいでしょう。

③薪や炭としての安定供給

近年はピザ屋・パン屋・薪ストーブなどで、薪や炭の需要が増加傾向にあります。流通に出ない直接取引も多く、実際の消費量は統計以上の可能性が高いです。そのため、広葉樹の薪や炭としての安定供給は、今後もさらなる需要が期待できるでしょう。

炭に関しては約8割を輸入品に依存していますが、和食のユネスコ無形文化遺産登録をきっかけに、海外から国産炭の注文も増えています。伝統的な活用方法でありながら、広葉樹を薪や炭として安定供給する方法も、今後の林業経営においてはおすすめです。

④新たなビジネスモデルの構築

広葉樹の活用方法としてもっとも注目されているのが「新たなビジネスモデルの構築」です。

たとえば岩手県森林組合連合会(県森連)では、全国の広葉樹需要に対応するため、新たな「Web入札システム」を構築。年間約33,000㎥の広葉樹原木を扱い、購入希望者がオンラインで丸太の写真やデータを閲覧・入札できる仕組みを生み出しました。

結果として、2023年の広葉樹丸太の平均単価は31,500円/㎥を達成。Web入札の取り組みは、林業業界に次のような成果を生み出しています。

- 広葉樹の販路拡大:新規購入者の獲得につながる

- 造材技術の普及:Web講習会を開催して造材ノウハウを伝授

- 林業の人材育成:広葉樹の多様な樹種に対応できる人材育成

全国の売り手と買い手をつなぎ、広葉樹の着実な販路拡大と価格向上に成功した県森連。このように新たなビジネスモデルを構築できれば、広葉樹を「余り物」から「お宝」へと転換できるでしょう。

参考:林野庁「里山広葉樹林の利活用を通じた再生に向けての提言」

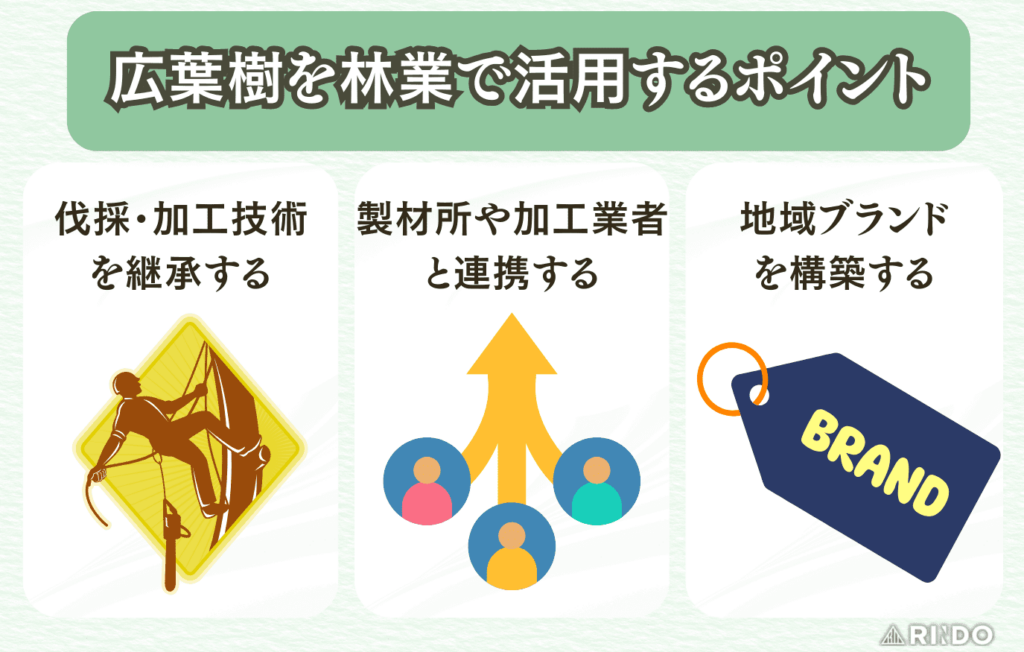

広葉樹を林業で有効に活用するポイント

広葉樹を林業で活用する際は、以下3つのポイントを押さえてみてください。

- 伐採・加工技術を継承する

- 製材所や加工業者と連携する

- 地域ブランドを構築する

それぞれの要点をご紹介します。

伐採・加工技術を継承する

加工が難しい広葉樹には、針葉樹とは異なる伐採技術・道具が必要です。そのスキルを次世代の担い手にしっかり継承することは、今後の広葉樹活用に欠かせません。

製材所や加工業者と連携する

広葉樹を高単価で販売するためには、製材所や加工業者との密な連携が不可欠です。加工や流通のノウハウを共有することで、広葉樹の活用範囲拡大が期待できます。

地域ブランドを構築する

広葉樹を林業で活用するポイントとしてもっとも重要なのが、広葉樹の「地域ブランド化」です。「広葉樹=環境にやさしい国産材」というストーリーを活かして、付加価値のある地域ブランドを構築しましょう。

ブランド化することで販路が広がり、広葉樹の価格が安定しやすくなります。地域全体でブランド力を向上させると、個々の山林所有者の収益向上にもつながるでしょう。

広葉樹の活用方法についてよくある質問

最後に、広葉樹の活用方法についてよくある質問をご紹介します。

Q1. 広葉樹にはどんな使い道があるの?

広葉樹には主に次のような使い道があります。

- 薪や炭などの燃料

- パルプ材

- チップ材

- 高級家具

- 内装材(フローリングや窓枠など)

- 工芸品や楽器

以前は薪や炭などの燃料として日常的に使われていた広葉樹ですが、最近は高級家具や内装の材料として好まれています。木目が美しいため、家具や内装などの「見せる部分」に使われることが多いです。

Q2. 広葉樹の需要はどれくらいあるの?

林野庁によると、日本の木材需要は年間約8,000万㎥で、広葉樹はそのうちの約2,400万㎥(約3割)を占めています。国産広葉樹の自給率は約250万㎥(1割程度)しかなく、製品利用の大部分を安価な外国産広葉樹に依存しています。

しかし近年は、海外資源の減少とともに、外国産広葉樹の価格が上昇傾向にあります。「安価な外国産広葉樹を使ってコストカットする」というメリットが薄れ、国産広葉樹への需要と注目が高まりつつあります。

参考:林野庁「里山広葉樹林の利活用を通じた再生に向けての提言」

Q3. 林業で広葉樹を伐採するのに最適な時期はいつ?

広葉樹の伐採時期として最適なのは「伐り旬(きりしゅん)」と呼ばれる11月〜2月頃です。伐り旬は伐採に最適な時期で、樹木が休眠状態に入る秋〜冬頃を指します。

樹木の水分量が少ない時期にあたる伐り旬に伐採すると、林業では主に次のようなメリットがあります。

- 虫がつきにくい

- ひび割れしにくい

- 長持ちしやすい

- 香りが立ちやすい

- 葉が落ちて伐採しやすい

ただし、木目の美しさや質感を保ちたい場合は、樹木の成長が再開する春先に伐採することもあります。広葉樹の活用目的に応じて、最適な伐採時期を選びましょう。

Q4. 広葉樹を森林に放置するとどんな問題があるの?

1955年頃の燃料革命以降、広葉樹の伐採量は1960年の約10分の1以下になり、全国で約300万〜400万haが放置されています。放置された広葉樹はどんどん巨大化し、森を暗く覆うことで次のような問題を引き起こします。

- ナラ枯れ被害の拡大:全国45都道府県で発生する可能性がある

- 野生動物による被害:サル・シカ・イノシシ・クマなどが増え、農作物が荒らされる

- 竹林の拡大と景観の悪化:竹が増えて他の植物が育たず、景観が悪化する

このように、広葉樹を活用しないまま放置すると、森林の健全性が損なわれ、地域社会や環境にも悪影響を及ぼしかねません。新たなビジネスモデルとして活用することで、森林を健全に保てるだけでなく、林業収益の大幅な拡大にも期待できるでしょう。

参考:林野庁「里山広葉樹林の利活用を通じた再生に向けての提言」

まとめ

画像提供:株式会社なかの林業

広葉樹は薪や炭だけでなく、家具・内装材・きのこ栽培などで幅広く活用できる優秀な資源です。ナラ枯れ材や小径木、節のある木材なども、工夫次第で高級家具や床材に転換できます。デザイン性やストーリー性と結びつければ、価値も十分高めていけるでしょう。

森林環境を守りながら林業収益を高めるチャンスは、すでに山林所有者・林業関係者の手のなかにあります。広葉樹を「森林の宝」に変える取り組みを始めて、持続可能な林業経営を実現させましょう。