NEWS お知らせ・コラム

熱中症対策の義務化で何が変わる?ポイントと代表的な7職種の対応策を解説!

「熱中症対策の義務化で何が変わるの?」

「自分の職場にも関係あるの?」

「企業として何をすればいいのか分からない……」

2025年6月1日に施行された労働安全衛生規則の改正により、全国の事業所では暑さ指数(WBGT)を把握し、対策を講じることが求められるようになりました。

とくに建設業や製造業など、高温多湿な環境で働く職業では、熱中症リスクへの対応が「企業の責任」として重要性が増しています。

この記事では、なぜ熱中症対策が義務化されたのか、どのような業種で対策が求められているのかを解説します。

自分や自社がどのように対策すべきか、具体的な行動が分かりますので、職場での安全管理や働く人の健康を守るため、ぜひ参考にしてください。

- 目次

- 熱中症対策の義務化と対応すべきポイント6つ

1-1|数字で見る義務化への背景

1-2|義務化で何が変わる?

1-3|企業が対応すべき6つのポイント- 義務化が進む主な7つの職業と対策

2-1|建設業

2-2|製造業

2-3|運送業

2-4|農業

2-5|林業

2-6|警備業

2-7|清掃・ジルメンテナンス業- 熱中症対策が進む職場を選ぼう

- 「熱中症対策の義務化」についてよくある質問

4-1|熱中症対策はすべての職場で義務なのでしょうか?

4-2|小規模な現場でも熱中症対策は必要ですか?

4-3|熱中症対策にはどのくらい費用がかかるのですか?- まとめ

1.熱中症対策の義務化と対応すべきポイント6つ

毎年のように夏の猛暑が更新される中、労働現場での熱中症による労働災害が深刻化しています。

そうした中、2025年6月1日より、労働安全衛生規則の改正によって熱中症対策が法的義務として強化されました。

この章では、なぜ熱中症が義務化されたのか、「数字で見る義務化への背景」「義務化で何が変わるのか」「企業が対応すべき6つのポイント」から見ていきます。

1.1.数字で見る義務化への背景

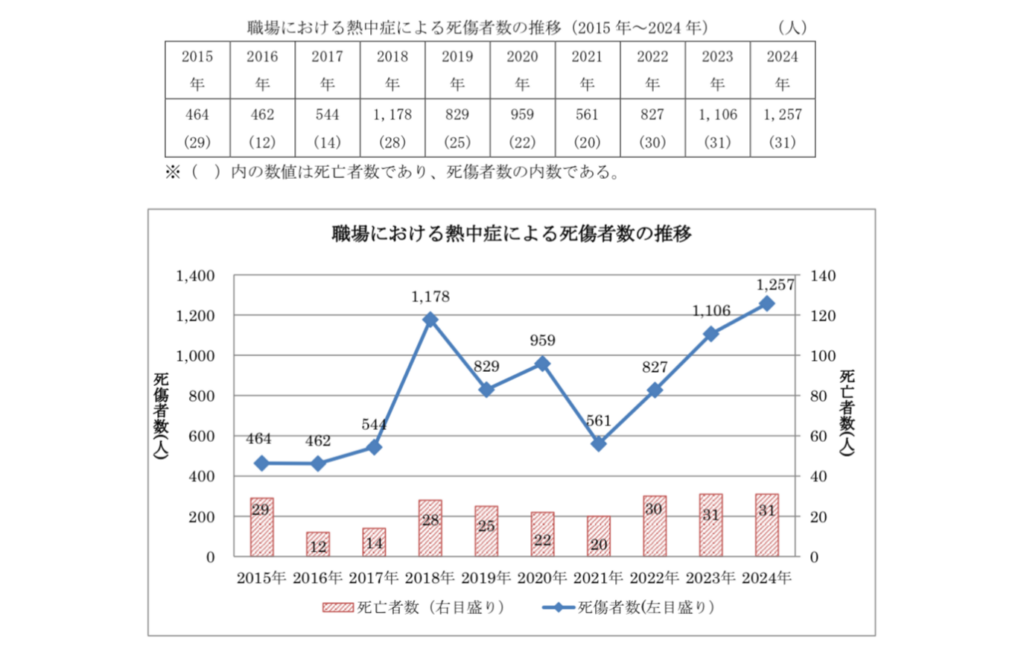

厚生労働省の発表によると、2024年には職場の熱中症による死傷者数が1,257人に達し、過去最多を記録しました。死亡者数も31人に上り、前年と同水準で推移しています。とくに7月から8月にかけて死傷事故の8割以上が集中しており、夏場の安全対策が課題となっています。

また、被災者の約56%が50代以上、死亡者の67%が50代以上という年齢構成からも、高齢労働者の多い業界ではとくに配慮が求められる状況です。

こうした状況を受け、国は熱中症対策を「企業任せ」にはできないと判断し、2025年6月1日に義務化されました。

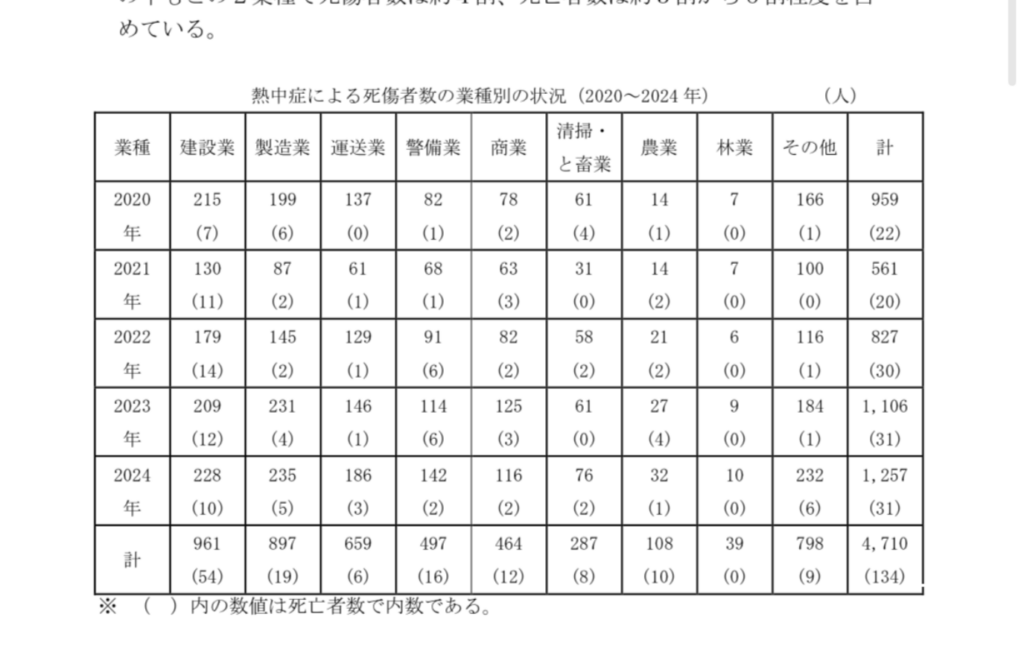

業種別のリスクも顕著に表れています。過去5年間(2020年〜2024年)の累計死傷者数を見ると、とくに高温作業の多い業種で熱中症が多発している傾向が明らかです。

件数は業種によって異なるものの、どの職種も毎年一定の被害が報告されており、作業環境の厳しさが熱中症リスクの一因となっていると考えられます。

こうした背景から、熱中症対策はすぐにでも取り組むべき重要課題になっているのです。

参考:厚生労働省「2024年(令和6年) 職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)」

1.2.義務化で何が変わる?

2025年6月1日から、熱中症対策が法的に義務化されました。対象となるのは、WBGT28℃以上または気温31℃以上の環境下で、1時間以上継続または1日4時間超が見込まれる作業です。

新たに求められる義務

- 体調の異変への報告ルールの明確化

従業員が自身の体調不良や同僚の異変に気づいた際、速やかに報告できる体制を整える必要があります。

- 対応手順のマニュアル化

熱中症発症時の具体的な対応手順を事前に定め、迅速に対応できるようにします。

- 従業員への周知と訓練

作成した対応策やマニュアルを全従業員に理解させ、緊急時に適切な行動ができるよう、繰り返し教育をおこないます。

これを受けて、事業者側は体制づくりや従業員教育など、実効性ある対策にしっかり取り組む必要があります。さらに、罰則も設けられていることから、速やかな対応が不可欠です。

参考:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」

1.3.企業が対応すべき6つのポイント

業種を問わず全企業が実施すべき対策として、以下の6点があげられています。これらは、日々の作業における予防策の基盤となります。

| WBGTの測定と記録 | WBGTが28℃以上または気温が31℃以上の環境での作業時に測定し記録する。 |

| 水分・塩分補給の指導と確認 | 作業中および作業前後に定期的な水分・塩分補給を指導し、実際に摂取状況を確認する。 |

| 作業中断ルールの整備 | 熱中症リスクが高い場合には作業を中断したり、休憩を強制的に取らせるルールを定める。 |

| 空調・ミスト・送風機などの導入支援 | 作業環境を改善するために、冷却設備の導入を進める。 |

| 作業員の体調チェックと巡視記録の徹底 | 健康状態の確認や現場巡視による異常の早期発見を推進する。 |

| 暑熱順化(からだが暑さに慣れること)と教育体制の強化 | 新入社員や高齢者に対して暑熱順化をおこない、定期的な教育や研修を実施する。 |

一見、手間やコストがかかるように感じるかもしれませんが、それ以上に大切なのは「働く人の命を守る」という視点。こうした対策は、まさに命を守るための投資と言えます。

企業の信頼性や人材確保にも直結するため、早めの対応が重要です。

熱中症対策マニュアルには、次の内容も忘れずに載せておきましょう。掲示や携帯用に配布しておくと、いつでも確認できて安心です。

- 症状レベルの見分け方

- 応急処置

- 医療機関への搬送タイミング

- 連絡体制

- 再発防止策 など

これらは、緊急時でも迷わず対応できるように、普段から情報を共有しておくことが大切です。

2.義務化が進む主な7つの職業と対策

では、どのような職業で対策が求められているのでしょうか。

今回は厚労省の熱中症災害データをもとに、リスクが高い7業種をピックアップしました。

- 建設業

- 製造業

- 運送業

- 農業

- 林業

- 警備業

- 清掃・ビルメンテナンス業

各職場の特徴と主な対策を解説します。

2.1.建設業

建設業は2024年、熱中症による死傷者数が228人(うち死者10人)発生しています。

道路工事やビル建設など、炎天下での作業やアスファルトからの照り返しにより体温が上昇しやすく、高いリスクを伴う環境です。

建設業における主な対策としては、以下のような取り組みが実施されています。

- 作業現場ごとのWBGT測定と掲示

- 空調服や送風ファンの導入

- こまめな休憩と水分補給

- 体調チェックシートによる確認

- 熱中症対策室の設置 など

さらに、密閉空間での作業や重機のエンジン熱、そして作業内容によってはヘルメットの着用が義務づけられていることもあり、熱がこもりやすい環境となっています。

現場では熱中症を防ぐだけでなく、被害を抑える視点での備えが欠かせません。

参考:国土交通省 関東地方整備局「熱中症予防対策事例」

2.2.製造業

製造業では、2024年に熱中症による死傷者が235人(うち死者5人)と今回あげた業種の中で最多でした。

とくに、エアコンがない工場や高温の炉を扱う現場では、屋外と変わらない、あるいはそれ以上の暑さにさらされるケースもあります。

製造業での主な対策としては、以下です。

- 工場内の換気と送風ファン設置

- 作業ごとの暑熱リスク評価の実施

- 交替制での休憩・作業時間の短縮

- 定期的な水分・塩分補給

加えて、作業服の通気性の高い素材への変更や冷却ベストの導入など、熱の負担を軽減する試みも進んでいます。

従業員への熱中症予防教育を実施する工場も増え、組織全体でのリスク把握や対策を講じる体制づくりが求められます。

2.3.運送業

トラックドライバーや倉庫作業者などを含む運送業も、熱中症リスクの高い職種の一つです。

2024年には、熱中症による死傷者が186人(うち死者3人)となっています。

トラックの運転席はエンジンの熱がこもりやすく、停車中にエアコンを切った状態では温度が上昇するため危険です。

また、空調が効かない倉庫内での作業や、屋外荷下ろし・積み込みでは、重労働と暑さが重なりリスクが高まります。

運送業での対策は、以下があります。

- 配送ルートに応じた休憩スケジュールの導入

- 荷積み場所のミスト・ファン設置

- 作業場所にスポットクーラーや扇風機を設置

- 休憩場所にクーラーや飲料自動販売機の設置 など

さらに、物流会社では作業スケジュール最適化や温湿度管理システムの導入など改善が進んでいます。現場に応じた工夫と技術導入が、熱中症対策の鍵となりそうです。

参考: 陸上貨物運送事業労働災害防止協会(陸災防)「熱中症対策マニュアル」

2.4.農業

農業では、2024年に熱中症による死傷者が32人(うち死亡1人)と報告されています。

ただし、農業従事者には自営業者や高齢者が多く、統計に反映されにくい側面もあるため、実際の被害はさらに多い可能性が否定できません。

高温のハウス内での作業や、草刈り機・農耕機械からの熱、そして人手不足による長時間労働が重なることで、熱中症を発症しても周囲の発見が遅れる恐れがあります。

さらに、就労者の多くが70代以上であることも見過ごせない要因です。炎天下での手作業や機械運転は、年齢による体力低下と相まって、症状が深刻になりやすい傾向があります。

農業の熱中症対策としては、以下の内容です。

- 作業時間を午前や夕方中心に

- 帽子・ネッククーラー・空調服の着用

- 作業前の健康チェック

- 暑熱順化と作業を始める直前に身体を冷やすことの実施

- 単独行動を避ける

地域によっては、自治体や農協がWBGT計や空調服の無料貸与、対策マニュアルの配布などを通じて、地域全体で熱中症から農業従事者を守る取り組みも進んでいます。

こうした地域ぐるみの支援は、とくに高齢の就労者が多い農業において重要な役割を果たしているでしょう。

参考:農林水産省「令和7年度熱中症対策研修テキスト」

2.5.林業

林業では、2024年に熱中症による死傷者が10人(うち死亡者ゼロ)と、統計上の数値は少ないものの、現場環境が過酷な職業です。

作業は山間部や都市近郊などさまざま。風通しの悪い現場や、チェーンソーや草刈り機などを扱うことが多く、熱中症のリスクは決して低くありません。

さらに、防護性の高い厚手の作業服の着用により、体内の熱が逃げにくいという特徴もあります。加えて、山中では携帯電話の電波が届かないことも多く、万が一の際に救助が遅れるリスクも見過ごせません。

そのため、林業では発症させないことに加え、異常が起きた場合に対応できる体制づくりが鍵となっています。

林業での具体的な対策は、以下です。

- 水分と塩分のこまめな補給

- 空調服・冷感インナーの活用

- 作業前の体調チェック

- 涼しい休憩場所の確保と定期的な休息

- チームでの声かけと緊急対応の準備

高温・多湿に加え、救助が遅れやすい職種だからこその備えが欠かせません。

林業の熱中症対策について詳しい内容は、「林業の熱中症対策5選|危険性や安心できる職場選びのコツを紹介」もあわせてご覧ください。

2.6.警備業

2024年には、熱中症による死傷者が142人(うち死者2人)となっています。

交通誘導やイベント警備などの業務では、夏場の直射日光の下で長時間立ち続けることが多く、身体へ負担は大きくなります。

現場では、通気性の低い制服や防護装備の着用によって体温がこもりやすく、体調の異変に気づきにくいことも課題の一つです。

加えて、持ち場が分散しているため、異常時の連絡が遅れがちになることも、リスクを高める要因となっています。

熱中症対策には、以下があります。

- 日傘・パラソル・遮熱シートによる日陰の確保

- 1〜2時間おきの交替制

- 休憩所にミスト・扇風機・冷却シートの設置

- 警備服の通気性向上と空調ベスト着用

命を守るための業務フローや巡視体制を現場ごとに策定し、点呼や日々の確認時に運用を徹底する取り組みも進んでいます。

炎天下での業務が避けられない警備職だからこそ、個人任せにしない組織的な対策が不可欠です。

2.7.清掃・ビルメンテナンス業

2024年には、熱中症による死傷者が76人(うち死者2人)となっています。

清掃業やビルメンテナンス業は、一見屋内作業が中心に思われがちですが、実際には屋外や屋上など高温環境と屋内を行き来することが多く、温度差による体調の乱れが起こりやすい職種です。

とくに、屋上機器や機械室などでは高温になり、突然高温環境にさらされる状況も少なくありません。

主な対策は、以下です。

- 作業場所ごとのWBGTを測定・記録

- ウェアラブル体温計や通知バンドの導入

また、空調設備がない場所での作業に備え、巡回ルートや作業時間を暑さ指数に応じて再設計するなど、より柔軟な運用も求められています。

ビルオーナーと連携し、スタッフの健康管理や作業環境の改善に取り組む事業者も増えており、現場全体で安全性を高める取り組みもされています。

参考:全国ビルメンテナンス協会「ビルメンテナンス業における熱中症予防ガイドライン」

重要なのは、「無理をしない」意識を持ち、異変を感じた際には、すぐに報告・中断できる体制を整備することです。

各業種では、実際に具体的な熱中症対策が導入されはじめています。義務化により現場の「当たり前」が変わりつつあり、命を守るための職場づくりがこれまで以上に重要となってきました。

こうした対策がさらに定着し、安全で働きやすい現場環境の実現につながることが期待されます。

3.熱中症対策が進む職場を選ぼう

画像提供:株式会社きこり様

働く環境で熱中症対策がしっかりしているかどうかは、職場選びの重要なポイントです。

とくに屋外作業や高温下での仕事では、命にかかわる問題だからこそ、企業の安全意識や取り組み姿勢が見える職場選びが大切です。

たとえば、以下のような対策を講じているかを確認しましょう。

- 暑さ指数(WBGT)の常時モニタリング

- 休憩時間の確保や水分・塩分の補給体制

- 空調設備や送風機の設置

- 作業時間の短縮・ローテーションの導入

- 日陰やミストテントなどの涼しい避難場所の確保

求人票だけでは分かりにくい場合もあるため、面接時や見学時に安全対策について質問してみるのもおすすめです。

自分の健康と命を守るために、熱中症対策が整った職場を選びましょう。

\現場の様子やスタッフの声、装備支給や研修制度など、「初めての林業」でもイメージしやすい!!/

![]()

4.「熱中症対策の義務化」についてよくある質問

最後に、「熱中症対策の義務化」についてよくある質問をご紹介します。

Q1. 熱中症対策はすべての職場で義務なのでしょうか?

現時点では、建設業や製造業など、高温環境での作業が多い職場を中心に義務化されています。

具体的な環境下は、「WBGT28℃以上または気温31℃以上の環境下で、1時間以上継続または1日4時間超の作業」です。

ただし、すべての事業者には労働者の健康と安全を守る必要があるため、対象業種以外の職場でも積極的な対策が求められています。

Q2. 小規模な現場でも、熱中症対策は必要ですか?

はい、必要です。農業や林業のように少人数での作業が中心の業種では、異変に気づくのが遅れる恐れがあります。自治体や団体が提供している対策マニュアルや補助制度を活用し取り組んでいきましょう。

Q3. 熱中症対策にはどのくらい費用がかかるのですか?

対策内容によって異なりますが、空調服は1着あたり1〜2万円程度、WBGT(暑さ指数)測定器は数千円で購入可能です。

国や自治体が補助金を出している場合もありますので、制度を調べてうまく活用するとよいでしょう。

5.まとめ

今回は、熱中症対策の義務化について解説しました。

今回あげた建設業や製造業、林業といった高温環境で働く職場では、命にかかわるリスクがあるからこそ、対策の有無が重要です。

企業としても、従業員の体調管理や教育、環境整備を進めることが、信頼や人材確保にもつながります。

また、これから働く場所を選ぶ方にとっても、熱中症対策がきちんと整っている職場かどうか、しっかりチェックしておきたいポイントの一つです。

たとえば林業に興味がある方は、林業求人専門サイト「RINDO」の活用がおすすめです。

装備支給や現場の安全体制、職場の雰囲気などが詳しく掲載されていますので、安心して働ける職場を見つけやすくなっています。

今回の記事を参考に、ご自身や仲間の命を守る働き方について考えるきっかけとなれば幸いです。