NEWS お知らせ・コラム

人間関係で退職するのは甘え?辞めたいときに考える4つのポイント

「人間関係が辛くて退職したい」

「でも、こんな理由で辞めたら“甘え”って思われそう……」

このように自分を追い詰めていませんか?

人間関係を理由に退職するのは、決して甘えではありません。しかし、一時的な感情で退職して「やっぱり続けておけばよかった……」と後悔するケースもあります。

この記事では、人間関係で退職することが甘えではない3つの理由や、仕事を辞めたいときに考えるべき4つのポイントをご紹介します。

人間関係の改善に向けて動き出すのか、自分の心に従って退職するのか。冷静かつ最適な判断ができるよう参考にしてみてください。

\人間関係に疲れたら「林業」へ/

\自然のなかで、ゆっくり深呼吸/

![]()

- 目次

- 人間関係で退職するのは甘えではない3つの理由

1-1|「人間関係」は退職理由ランキング1位だから

1-2|いじめやパワハラを受けている可能性があるから

1-3|心身のストレスは日常生活に支障をきたすから- 本当に退職がベスト?仕事を辞めたいときに考える4つのポイント

2-1|コミュニケーション不足になっていないか

2-2|一時的な感情で辞めようとしていないか

2-3|信頼できる同僚や上司に相談したか

2-4|退職してもよいケースに当てはまるか- 転職を検討する方へ|人間関係で悩みにくい仕事6選

- 「人間関係で退職するのは甘え」についてよくある質問

4-1|人間関係を理由に仕事を辞めるのはもったいないですか?

4-2|いつも人間関係が原因で退職しています…自分が悪いのでしょうか?

4-3|人間関係を理由に退職したいとき、どんな伝え方(退職理由)がベストですか?- まとめ

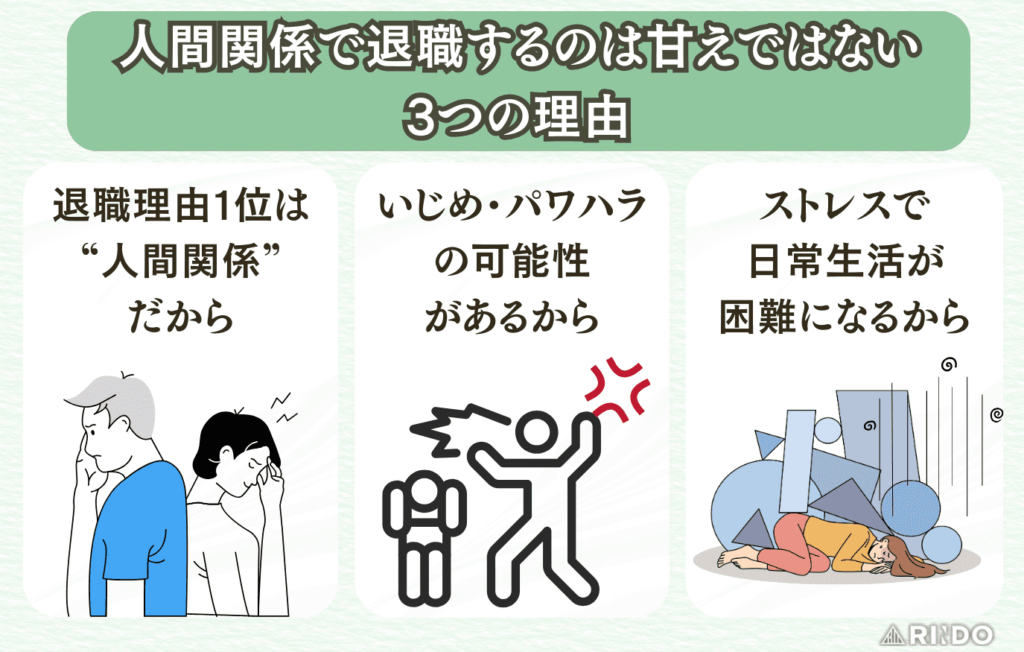

人間関係で退職するのは甘えではない3つの理由

人間関係を理由に退職することは、決して甘えではありません。理由は以下の3つがあります。

- 「人間関係」は退職理由ランキング1位だから

- いじめやパワハラを受けている可能性があるから

- 心身のストレスは日常生活に支障をきたすから

「たかが人間関係でしょ」と軽く思う人もいますが、人間関係によるストレスは仕事・キャリア・健康に多大な影響を与えます。

具体的にどのような影響があり、なぜ「人間関係で退職=甘え」ではないのかを下記で詳しくみていきましょう。

①「人間関係」は退職理由ランキング1位だから

「人間関係で退職するのは甘えだ……」と落ち込む人は多いですが、実は、女性の退職理由としてもっとも多いのは「人間関係」です。

厚生労働省の「令和5年雇用動向調査結果の概要」によると、職場の人間関係を理由に退職した人の割合は、女性が13.0%(第1位)、男性が9.1%(第2位)となっています(※「その他の個人的理由」を除く)。

| 女性の退職理由ランキング | 1位:人間関係が好ましくなかった 2位:労働条件が悪かった 3位:定年・契約期間の満了 |

| 男性の退職理由ランキング | 1位:定年・契約期間の満了 2位:人間関係が好ましくなかった 3位:給料が少なかった |

この結果をみてわかるように、人間関係を理由に退職している人はたくさんいます。必ずしも「人間関係で退職するのは甘えだ」と、自分を責める必要はありません。

会社にはさまざまな価値観の人がいるため、どうしても相性が合わない人もいます。対人の悩みを自分の力だけで解決できないのは、むしろとても自然なことです。

②いじめやパワハラを受けている可能性があるから

もし、職場でいじめやパワハラを受けているなら、人間関係を理由に退職するのは決して甘えではありません。いじめやパワハラは深刻な社会問題で、場合によっては犯罪行為に該当するケースもあるからです。

以下に当てはまる場合は、もしかしたら職場でいじめやパワハラを受けているかもしれません。

- よく無視される

- 陰口を言われる

- デマを流される

- 仕事を妨害される

- 大声で怒鳴られる

- 昇進をスルーされる

職場での不当な扱いを、あなただけがガマンする必要はありません。辛いときは無理をせず、部署異動やカウンセリングを受けるなどして、早めに心身の健康を守りましょう。

厚生労働省のハラスメント総合情報サイト「あかるい職場応援団」には、パワハラに関するトピックや実際の裁判事例などが掲載されています。パワハラについての理解を深めたい方は、こちらもあわせてチェックしてみてください。

③心身のストレスは日常生活に支障をきたすから

人間関係による強いストレスは、心身の健康に深刻な悪影響を与えることがあります。

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの「こころの情報サイト」によると、心の病気で通院・入院している日本人は、全国に約420万人います(2017年時点)。およそ30人に1人が当てはまることから、心の病気になるリスクは誰にでもあることがわかるでしょう。

なかでも以下に当てはまる人は、心の不調が悪化するリスクが高いとされているため早めの対処が必要です。

- 何をするにも元気が出ない

- 些細なことでイライラする

- 胸がドキドキ・動悸がする

- 悪口を言われている気がする

- 食事をおいしく感じない

- 夜中に何度も目が覚める

慢性的な心身の不調は、日常生活や今後のキャリアに支障をきたす恐れがあります。「人間関係で退職するのは甘え」と思わず、早めに部署異動や転職を検討してみましょう。

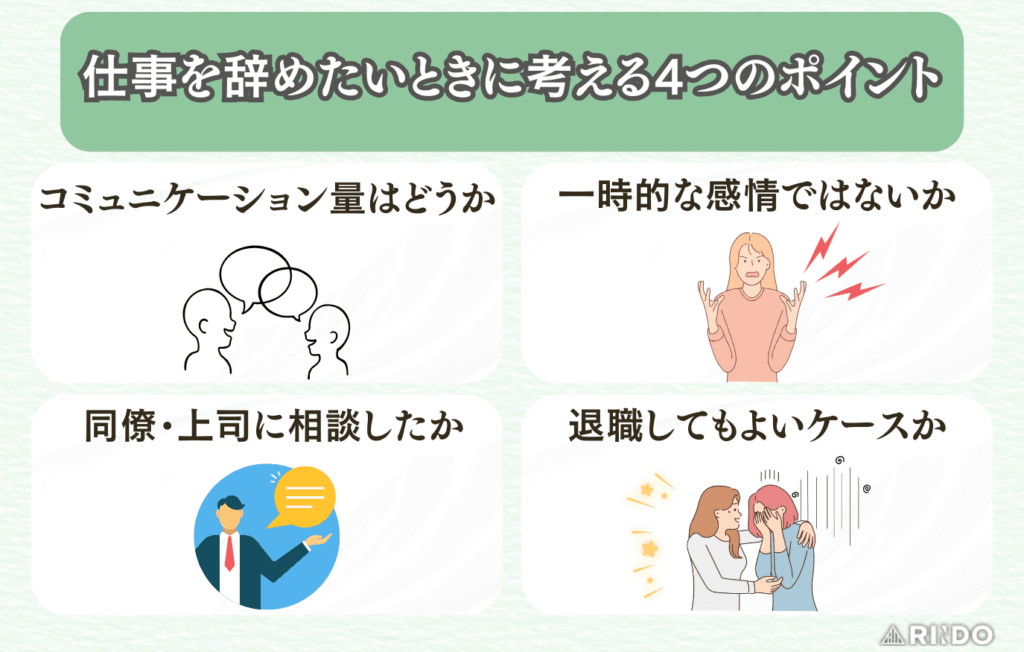

本当に退職がベスト?仕事を辞めたいときに考える4つのポイント

人間関係による退職は「甘え」ではないとはいえ、すぐに辞めることが必ずしも最善の選択とは限りません。

転職後に「やっぱり辞めなければよかった……」と後悔しないように、退職する前に次の4つのポイントについて考えてみましょう。

- コミュニケーション不足になっていないか

- 一時的な感情で辞めようとしていないか

- 信頼できる同僚や上司に相談したか

- 退職してもよいケースに当てはまるか

それぞれ詳しくご紹介します。

①コミュニケーション不足になっていないか

人間関係が悪くなる原因は、実は「コミュニケーション不足」であるケースも多いです。

厚生労働省のメンタルヘルスサイト「こころの耳」によると、人間関係の良好さは”コミュニケーション量”に比例するとされています。つまり、お互いを知る機会が少ないほど誤解や偏見が生まれ、人間関係がこじれやすくなるのです。

「もう辞めたい」と思ったら、まずは次のことが当てはまっていないか振り返ってみましょう。

- 報連相の連携がとれていない

- あいさつをしないときがある

- 仕事以外の話をまったくしない

- 上司や部下のことを何も知らない

上記に当てはまるものが多い場合は、自分から明るくあいさつをしたり、仕事以外の話を振ってみたりして自分からコミュニケーション量を増やしてみましょう。

これだけでも人間関係は改善しやすくなり、わざわざ退職しなくてもすむことがあります。

②一時的な感情で辞めようとしていないか

人間関係にイライラして「もう辞めたい!」と突発的に思ったら、冷静に次の5つのことを考えてみてください。

- 自分にも問題はなかったか

- これから改善できそうか

- 社内に相談できる人はいるか

- 仕事だと割り切れそうか

- 今の仕事を本当に続けたいか

入社して間もないころは、人間関係がこじれているのではなく「職場に馴染めていないだけ」「仕事に慣れていないだけ」の場合もあります。頭のなかに「退職」の2文字が浮かんでも、一時的な感情で退職するのは、グッと堪えたほうがよいでしょう。

ただし、人間関係のストレスが原因で心身に不調をきたしている場合は、その職場で働く限界を迎えているサインです。その場合は無理をせず、早めに部署異動や転職などを検討してください。

③信頼できる同僚や上司に相談したか

人間関係に悩んで退職を考えるときは、信頼できる同僚や上司に相談してみるのも1つの方法です。誰かに話すことで気持ちが軽くなり、自分では気づけなかった解決策を見つけられることがあります。

大企業の場合は、パワハラや職場環境の相談ができる「労働相談窓口」が設置されていることもあります。同僚・上司・労働相談窓口のいずれにも相談できない場合は、厚生労働省のメンタルヘルスサイト「こころの耳」に掲載されている相談窓口に連絡してみましょう。

誰にも相談しないまま辞めてしまうと「せっかく頑張ってきたのに、もったいない」という状況になり、転職後に後悔することがあります。1度は信頼できる人に相談をして「退職しなくてもすむ方法」を探してみましょう。

④退職してもよいケースに当てはまるか

人間関係の問題には「自分では解決できないもの」と「自分で解決できるもの」の2パターンがあります。自分で解決できないものは状況の改善が難しいため、退職してもよいケースです。

下記で「退職しないほうがよいケース」と「退職してもよいケース」の特徴をみてみましょう。

| 退職しないほうがよいケースの特徴 |

|

| 退職してもよいケースの特徴 |

|

退職しないほうがよいケースに当てはまる場合は、基本的なビジネスマナーを見直して、周囲との関係修復に努めてみてもよいかもしれません。

一方で、退職してもよいケースに当てはまる場合は、どんなに努力をしても状況を改善することは困難といえます。自分の健康や将来のことを考えて、早めに退職・転職を検討しましょう。

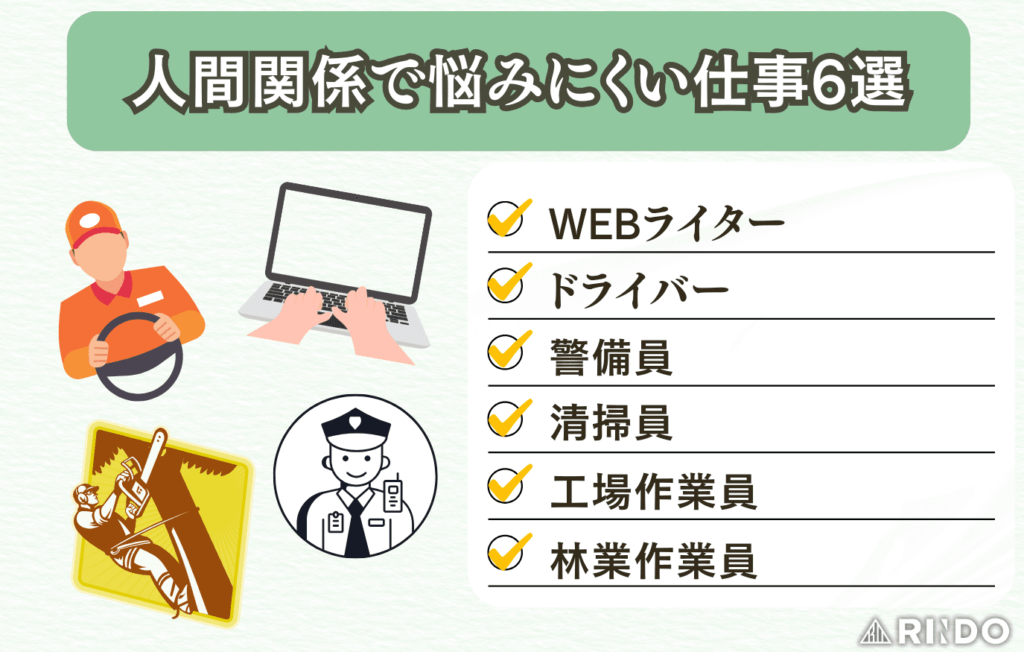

転職を検討する方へ|人間関係で悩みにくい仕事6選

「次は、人間関係で悩まない仕事がしたい」と考えている場合は、以下の特徴がある仕事を転職先に検討してみましょう。

- コミュニケーションが控えめ

- 1人で作業をする時間がある

- ルーティンワークが多い

- 従業員の年齢層が幅広い

これらに当てはまる仕事は、最小限のコミュニケーションで業務を進められることが多く、人間関係のストレスを感じにくい特徴があります。

たとえば、Webライター、トラック運転手、警備員、清掃員、工場スタッフ、林業作業員などは「人間関係に悩みにくい仕事」の代表的な職種です。自分にとって負担の少ない環境を選ぶことで、ストレスを軽減しながら無理なく仕事を続けられるでしょう。

6つの職種それぞれの特徴は次のとおりです。

| Webライター | ネット上の記事やコラムなどを執筆する仕事。 クライアントとのやりとりはオンラインで完結し、在宅で好きな時間に働ける。 |

| トラック運転手 | トラックで荷物を運ぶ仕事。 1人で作業をするケースが多く、運転免許と運転技術があれば始められる。 |

| 警備員 | 人々の安全のために警備や誘導をする仕事。 業務内容が明確&ルーティンワークが多く、幅広い年齢層が活躍している。 |

| 清掃員 | ビルやオフィスなどの清掃をする仕事。 基本的には1人作業の職場が多く、早朝や夜間の勤務もある。 |

| 工場スタッフ | 商品の梱包や製品の組み立てなどをする仕事。 同僚や上司との会話は少なめながら、キャリアアップの道筋がハッキリしている職場が多い。 |

| 林業作業員 | 森林で木を切ったり植えたりする仕事。 地方移住や資格取得をサポートしている会社が多く、未経験&スキルなしからでも始めやすい。 |

どの職種もコミュニケーションの時間が控えめで、人間関係に悩みにくい特徴があります。「退職はしたいけど、次のやりたい仕事がない」と悩む場合は、これらのような職種を検討してみてもよいかもしれません。

各職種に向いている人の特徴を知りたい方は「仕事の人間関係に疲れたあなたへ|7つの対処法とおすすめ転職先6選」の記事も参考にしてみてください。

\林業ってどんな仕事?/

\RINDOで専門アドバイザーに聞いてみよう/

![]()

「人間関係で退職するのは甘え」についてよくある質問

最後に「人間関係で退職するのは甘え」についてよくある質問をご紹介します。

Q1. 人間関係を理由に仕事を辞めるのはもったいないですか?

人間関係で仕事を辞めるのは、必ずしも「もったいない」とは言えません。

たとえば「パワハラを受けている」「社内で無視される」といったように、原因が自分ではなく相手にある場合は、退職を決断しても問題はないでしょう。

しかし「この仕事が好き」「やりがいを感じている」と強く思うなら、人間関係の悩みで退職してしまうのはもったいないかもしれません。上司に相談したり仕事と割り切ったりして、人間関係の問題を回避・改善するほうが幸せにつながることもあります。

Q2. いつも人間関係が原因で退職しています…自分が悪いのでしょうか?

「いつも人間関係で退職してしまう……」と悩む場合、必ずしもあなただけが悪いとは限りません。しかし、なぜ人間関係が悪化してしまうのか、その原因をじっくり考えてみることは悩みの解決のために必要です。

たとえば、人間関係を理由に転職を繰り返す場合は、以下のような要因が考えられます。

- 自分自身の性格や行動に問題はないか

- 価値観があわない会社に入社していないか

- 人とのやり取りが多い職場に転職していないか

- 溜め込んだストレスを放置→爆発していないか

自分ひとりで考えるのが難しいときは、信頼できる友人に相談したり、カウンセリングを受けたりして第3者から意見をもらいましょう。自分を冷静に分析できて、解決策をみつけやすくなります。

Q3. 人間関係で退職したいとき、どんな伝え方(退職理由)がベストですか?

人間関係を理由に退職したいときは、感情的にならず、退社後も円満な関係を築けるような伝え方をするのがベストです。以下の4つのポイントを押さえて上司に伝えてみましょう。

- 退職の意思をはっきり示す

- ポジティブな退職理由を伝える

- これまでの感謝の気持ちを伝える

- 責任をもって引き継ぎをする

退職理由を「人間関係」からポジティブな理由に置き換えることで、後腐れのない円満退社が可能になります。「新しい分野にチャレンジしたい」「専門スキルを磨きたい」といった前向きな理由を用意しておくとよいでしょう。

これまでの感謝の気持ちをしっかり伝えると、よりスッキリした気持ちで転職活動にのぞめます。

まとめ

人間関係を理由に退職している人は多く、すべてのケースが「甘え」に当てはまるわけではありません。心身に不調をきたしている場合は無理をせず、部署異動や転職を前向きに検討しましょう。

もし転職をするなら、次の職場で同じ悩みを抱えないよう、人間関係で悩みにくい職種を選んでみるのもよいかもしれません。Webライターやトラック運転手など、個人作業が中心の仕事であれば、今よりも人間関係のストレスを軽減できるはずです。

何より大切なのは、あなた自身の心と身体の健康です。ストレスが限界を超える前に自分らしく働ける環境を見つけて、朝起きるのが苦痛ではない毎日を送れるようにしましょう。