NEWS お知らせ・コラム

6次産業化とは?概要・メリット・デメリット・事例までまるっと解説

「6次産業化って儲かるの?」

「リスクは大きくない?」

農林漁業を取り巻く環境は年々厳しさを増し、価格競争や後継者不足などの課題が深刻化しています。

そのような中、自ら生産した農林水産物を加工し、販売まで手がける「6次産業化」が注目を集めています。

この記事では、6次産業化の基本的な概念から具体的な事例、メリット・デメリットまでまるっと解説。

これから6次産業化を取り入れるべきかの迷っている方の判断材料となりますので、新たな事業展開の参考にしてください。

\林業に興味のある方は要チェック!未経験からも挑戦可能です◎/

![]()

- 目次

- 6次産業化とは?

- 6次産業化のメリット3つ

2.1収益が増えて経営が安定する

2.2地域が活性化する

2.3ブランド価値が高まる

- 6次産業化での3つのデメリット

3.1初期費用やリスクがある

3.2仕事量の増加

3.3法律や許可の取得が必要- 6次産業化の事例

4.1 農業分野の事例

4.2漁業分野の事例

4.3林業分野の事例- 6次産業化への支援内容

5.1農山漁村発イノベーション推進支援事業【ソフト支援】

5.2農山漁村発イノベーション等整備事業【ハード支援】

5.3事業再構築補助金- 6次産業化の相談窓口

- 申請時のポイント

- 【6次産業化】に関するよくある質問

8.1 6次産業化を始めるのに必要な資格はある?

8.2 失敗しないためのポイントは?- まとめ

1.6次産業化とは?

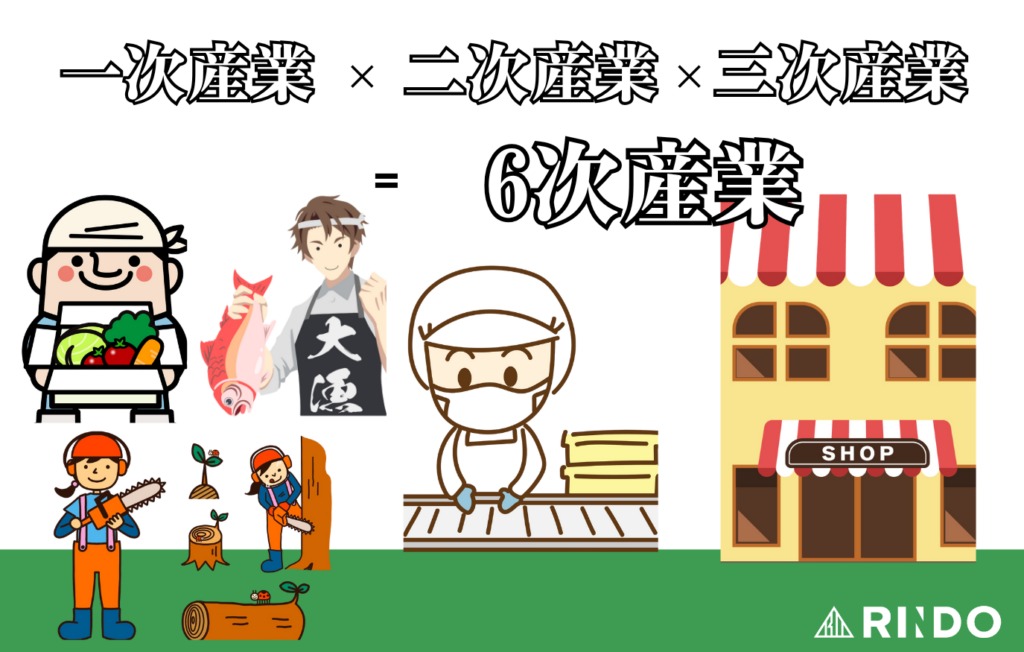

6次産業化とは農林漁業者(1次産業)が農林水産物の生産だけでなく、食品加工などの製造業(2次産業)、流通・販売などの小売業やサービス業(3次産業)にも主体的に関わることで、地域資源の新たな付加価値を生み出す取り組みです。

「6次産業化」という名称は、1次・2次・3次の産業を掛け合わせるという意味から「1×2×3=6」として考案されました。生産者の所得向上や雇用の創出、地域活性化などを目指しています。

6次産業化の例としては、ジャムやジュースなどの自社で生産した生産物を使った加工品、地元企業と連携した商品開発、観光業者と協力した農業体験ツアーの開催などがあります。

2011年には「六次産業化・地産地消法」が施行され、国の政策としても6次産業化が本格的に推進されるようになりました。

なお、6次産業化と混同されがちな「農商工連携」は、生産者と2次・3次産業の事業者が協力し、それぞれの強みを活かして新たな価値を生み出す取り組みです。一方、6次産業化は生産者自身が主体となり、加工・販売まで関わる点が異なります。

市場規模は年々拡大しており、ECサイトやSNSを活用した販売戦略、体験型観光の人気上昇や有機・無添加食品の需要増加などの動きが見られています。

2.6次産業化のメリット3つ

6次産業化には、以下のようなメリットがあります。

- 収益が増えて経営が安定する

- 地域が活性化する

- ブランド価値が高まる

さっそく見ていきましょう。

2.1.収益が増えて経営が安定する

6次産業化では生産した作物をそのまま販売するだけでなく、ジャムやジュースなどに加工することで販路拡大が可能です。加工食品は、規格外の野菜や果物も有効活用でき、食品ロスの削減にもなります。さらに直接販売することで、仲介業者を介さず利益の確保がしやすくなります。

作物の栽培に加え、加工や販売による収入も得られるため、天候不順などの影響を受けにくくなり、経営の安定化へ。

複数の収入源を持つことで、農業経営のリスク分散につながるのです。

2.2. 地域が活性化する

6次産業化は、地域全体の発展にもつながるメリットがあります。地元の特産品や伝統技術などを活かした商品を作ることで、地域の魅力を広く発信できるからです。さらに加工や販売などの仕事が増えれば、新しい雇用創出にもつながるでしょう。

農家レストランや農業体験ツアーなどを通じて観光客を呼び込むことで、地域全体の活性化が期待できます。

3.3.ブランド価値が高まる

加工品の開発や直接販売をおこなうことで、生産者の名前が広まり、ブランドとしての価値向上につながります。さらに消費者と直接つながることでリピーターを獲得しやすくなり、安定した売上確保へ。

SNSやオンラインショップを活用すれば、地域を超えて全国の消費者に自分の商品を届けられます。

\木材加工をおこなっている企業も掲載中☆/

3.6次産業化での3つのデメリット

6次産業化には多くのメリットがありますが、始める前にデメリットも理解しておくことが大切です。

- 初期費用やリスクがある

- 仕事量の増加

- 法律や許可の取得が必要

詳しく解説します。

3.1.初期費用やリスクがある

6次産業化を始めるためには、加工設備や販売施設などの初期投資が必要です。

たとえば食品加工工場を建設する場合は、設備投資だけでなく人件費や運営費も発生します。またオンラインショップを開設する場合は、サイトの構築や維持管理費用がかかるでしょう。

さらに新商品を開発しても必ず売れるとは限りません。売上不振や在庫過多などのリスクも理解しておきましょう。

6次産業化を進めるには、消費者のニーズを事前にしっかり調査し、収益性のある事業モデルを考えることが大切です。

3.2.仕事量の増加

6次産業化に取り組むことで、生産だけでなく加工、販売までの業務を一貫しておこなう必要があります。

生産だけに専念していた場合と比べ、加工や販売に関わる時間や商品・品質管理、販売戦略など、新たな業務が加わるため業務量が大幅に増加へ。とくに小規模事業者にとっては大きな負担につながります。

人材確保や業務分担をしっかりおこなわないと、経営に支障が出る恐れもあることを理解しておきましょう。

3.3.法律や許可の取得が必要

食品加工や販売をおこなう場合は、関連する法律や許可の取得が必要です。

たとえば食品衛生法に基づき、加工施設の衛生基準を満たすことや、営業許可の取得が求められます。また商品に表示する成分表記や消費期限なども食品表示法に準拠しなければなりません。

さらに販売先によっては、産地証明や製品規格証明などを求められる場合があるため、それにともなう事務作業も増加。手続きに関しては、事前に調べておきましょう。

6次産業化を成功させるためには、こうしたデメリットを踏まえ、計画的な準備と体制づくりを意識しましょう。

4.6次産業化の事例

画像提供:日高中部森林組合様

全国各地さまざまな産業分野で、6次産業化の取り組みがされています。

農林水産省のホームページで紹介されている事例から、各分野の代表的な例を紹介します。

- 農業分野の事例

- 漁業分野の事例

- 林業分野の事例

さっそく見ていきましょう。

4.1. 農業分野の事例

農業分野では、さまざまな6次産業化の事例があります。

有限会社松幸農産(三重県)

有限会社松幸農産は、スポーツクラブとガソリンスタンドを経営しているベストパートナー株式会社が、1986年に異業種から農業に参入して設立された企業です。三重県多気郡明和町を拠点に、過疎化が進む農村に人が集まる場所を創るという「村づくり」の理念のもと活動しています。

現在は自社の圃場以外にも、水田165haでの稲作のほか、まちの駅「これから村」を運営。さらにケーキ店「しあわせ家」や飲食店「とりみそ家」、ぶどう園など幅広く展開しています。地元高校や大学との産学連携による商品開発にも積極的に取り組んでいます。

女性の活躍推進、勤務体制の整備など、スタッフの自主性を重視した職場環境への取り組みなど、地産地消等優良活動表彰食品産業部門大臣官房長賞などを受賞している企業です。

有限会社黒富士農場(山梨県)

有限会社黒富士農場は、山梨県甲斐市にある養鶏場です。アニマルウェルフェアやオーガニックを広げることを理念に、ケージに閉じ込めない平飼いで鶏を飼育する取り組みを進めています。17ヘクタールの敷地に約7万羽を飼育し、現在は半数ですが、将来的には全数の平飼いを目指しています。

2007年には日本初となる鶏卵の有機JAS認証を取得。有機飼料の確保のため、自社農場でのエゴマなどの有機栽培や食品残さの活用、飼料メーカーとの共同による独自の輸入ルート構築など、さまざまな工夫をおこなっています。

さらに自社の鶏卵を使った「有機ジャージーアイスクリーム」や「有機ばうむ」などの有機JAS認証加工品も開発・販売。自社規模の拡大ではなく、培った技術を他社に情報開示・指導することで、有機畜産市場全体の活性化を目指す先進的な取り組みをおこなっています。

4.2. 漁業分野の事例

水産資源を活用した、6次産業化も全国各地で展開されています。

尾鷲物産株式会社(三重県)

尾鷲物産株式会社は、三重県尾鷲市を拠点とする水産加工・販売企業です。一般的な6次産業化とは逆の発想で、3次産業(販売)からスタートし、2次産業(加工)を経て1次産業(漁業・養殖)へと展開した珍しいケースです。

1972年に地元スーパーの塩干部門が独立して水産物卸売事業を開始。「マーケットイン」の発想から、消費者ニーズに合わせた部位別パック商品の大量生産と品質向上に取り組みました。2005年に水産加工場を設立後、2007年にはブリの養殖を開始。さらに2隻のビンナガマグロ延縄漁船も所有し、本格的な水産業に進出しています。

国際的な食品安全基準「SQF」や環境に配慮した取り組みに関するMSC認証(海のエコラベル)も取得。「おわせお魚いちば おとと」では自社商品や地場産品の直売だけでなく飲食提供もおこない、地域活性化にも貢献しています。

4.3. 林業分野での事例

林業においても、木材以外の資源活用や観光との連携による6次産業化が進んでいます。

株式会社ビッグウィル(徳島県)

株式会社ビッグウィルは、徳島県三好郡東みよし町にある地域資源である木材を活用した加工・販売をおこなう企業です。

天然木および準天然木の極薄つき板シートを製造し、これらを用いた建材製品やインテリア製品、文具製品、雑貨なども展開。 木材の有効利用を目指し、木材世界最薄水準加工技術を駆使した製品開発に取り組んでいます。

地域資源である木材を活用し、製造から販売までを一貫しておこなうことで、地域経済の活性化にも貢献しています。

さらに林業分野全体の取り組みとして、全国各地で森林浴ツアーや木工体験、キャンプ場運営など、森林資源を観光資源として活用する取り組みも広がっています。

5.6次産業化への支援内容

6次産業化を推進するためには、さまざまな公的支援制度や補助金を活用できます。ここでは主な支援内容を紹介します。

5.1.農山漁村発イノベーション推進支援事業【ソフト支援】

農山漁村発イノベーション推進支援事業は、6次産業化に必要な商品開発や販路開拓、直売所の売上向上などを支援するものです。具体的には以下の内容が対象となります。

- 新商品の開発や販路の開拓

- 直売所の売上向上を目指す活動

- 地域資源を活用した新分野での事業展開

- 試作品製造や新商品の試験販売

補助率は1/2以内、上限額は500万円となっています。

5.2.農山漁村発イノベーション等整備事業【ハード支援】

農山漁村発イノベーション等整備事業は、施設の整備や設備導入を支援し、次の2つの型があります。

- 定住促進対策型・交流対策型:定住・交流の促進に向けた農産物加工や販売施設・地域間交流拠点の整備を支援

- 産業支援型:農林漁業者が事業者と連携し6次産業化に必要な施設の整備を支援

定住促進対策型・交流対策型補助の補助率は1/2以内で、上限4億円。産業支援型の補助率は3/10以内(条件により1/2以内)で、上限額は原則1億円(最大2億円)です。

5.3.事業再構築補助金

事業再構築補助金は、新市場進出や事業転換、事業再編などに取り組む中小企業を支援する補助金です。6次産業化に取り組む際にも活用でき、とくに新商品の開発や設備導入、販路開拓の支援として役立ちます。

ほかにも各都道府県や市町村でも6次産業化を支援する補助金が用意されています。具体的な内容は、各自治体のホームページなどで確認できますので、「都道府県名(市区町村名) 6次産業化 補助金」で検索してみましょう。

また日本政策金融公庫では、農林漁業者が加工・販売をおこなう際の低利・無利子融資を提供しており、資金調達の面でも支援が受けられます。

6.6次産業化の相談窓口

6次産業化に取り組む際の、相談窓口を紹介します。

1つ目は、農山漁村発イノベーションサポートセンターです。

各都道府県に設置されている相談窓口です。おもに事業計画作成や販路開拓などのサポートや経営改善や商品開発など、事業の成功に向けた具体的なアドバイスをしてくれます。また加工・流通・衛生管理などの6次産業化に関わるさまざまな分野の専門家である、6次産業化プランナーの派遣もおこなっています。

2つ目は、起業促進プラットフォーム「INACOME(イナカム)」です。農林水産省が運営する起業促進プラットフォームで、6次産業化に関する情報提供や事業マッチングなどをおこなっています。

7.申請時のポイント

6次産業化の支援を受けるためには、事業計画の作成と適切な申請手続きが大切です。

まず具体的な数値目標や実施スケジュールを盛り込んだ事業計画を作成し、事業実現の可能性を明確に示しましょう。

また地域の特産品や伝統技術を活用し、地域活性化にどのように貢献するかを明確にすることも求められます。審査では、補助金終了後も事業を継続できる収益モデルの構築が重視されるため、安定した経営基盤を持つことが重要です。

申請にあたって専門家のサポートを受けることで、事業計画の精度を高められます。計画段階から十分な準備をおこない、審査基準を意識した申請を進めることが、支援獲得のポイントとなるでしょう。

\林業で求人をお探しなら「RINDO」で☆/

8.「6次産業化」に関するよくある質問

【6次産業化】についてよくある質問をまとめました。

8.1 6次産業化を始めるのに必要な資格はある?

6次産業化自体に特別な資格は必要ありませんが、事業内容によって必要な許可や手続きなどが必要です。

- 食品製造・販売に関する許認可:食品衛生責任者の資格取得や食品営業許可の取得。施設基準を満たした加工場の整備など。

- 酒類製造・販売に関する許可:日本酒やワインなどを製造・販売する場合→酒類製造免許や酒類販売業免許など。

- 農家レストラン開業に関する手続き:飲食店営業許可の取得など。(農地に設置する場合は農地転用の手続き)

ほかにも必要な許認可や資格は、事前に確認しておきましょう。

8.2 失敗しないためのポイントは?

6次産業化を成功させるためには、事前の計画が重要です。

たとえば以下のポイントがあります。

- 消費者のニーズを把握し「売れる商品」を作る

- 誰に向けて販売するのかを明確にする

- 健康志向の人向けや観光客向けなどターゲットを絞る

- 小規模から始めて徐々に事業を拡大していく

食品衛生や販売戦略など専門知識が必要な場合は、6次産業化プランナーなどの専門家への相談がおすすめです。事業計画をしっかり立て、柔軟に見直しながら進めていきましょう。

9.まとめ

画像提供:株式会社かたばみ様

本記事では6次産業化の概要やメリットとデメリット、具体的な成功事例、利用できる支援制度について解説しました。6次産業化の取り組みには、規格外品の活用による食品ロス削減や、直接販売による利益確保、地域資源の活用など多くのメリットがあります。

一方で、設備投資や業務量の増加などのデメリットも存在するため、事前の準備と計画が大切です。消費者ニーズを把握し、売れる商品を作ること、段階的に事業を拡大していくことが成功のポイントです。

また各種補助金や専門家派遣制度を活用し、専門知識やアドバイスを取り入れることで、事業の成功率も高められます。これから6次産業化に挑戦する方は、今回の記事を参考にしながら、持続可能な事業づくりに取り組んでみてください。

\林業は、独立も目指せる仕事です☆/

RINDOで自分に合った会社をさがしてみませんか?

▶インタビュー記事!